レビュー記事を外注する前に知っておきたい基本

商品やサービスの魅力を伝える「レビュー記事」は、企業の広報やEC運営にとって非常に有効な手段です。自社のスタッフが紹介するだけでなく、第三者の目線で体験を交えながら伝えることで、読者にリアルな信頼感を与えられます。しかし、いざ外注しようとすると「1本いくらで作れるのか」「どのレベルの品質を期待できるのか」が見えにくく、費用感を判断しづらいという声が多く聞かれます。

実は、レビュー記事の制作費は通常のSEO記事よりも幅があり、取材や撮影、体験レビューの有無によって大きく変動します。また、2023年以降は「ステマ(ステルスマーケティング)」への規制が強化され、広告である旨の明示や事実に基づく記述が求められるようになりました。こうした背景を踏まえ、単に“安く作る”のではなく、“信頼される形で発信する”ことが重要になっています。

この記事では、商品紹介・レビュー記事の制作費用相場をタイプ別に整理し、コスト構造・依頼方法・ステマにならない進め方を解説します。制作を依頼する前に知っておきたい判断基準を、順を追って確認していきましょう。

商品紹介・レビュー記事とは?通常の記事制作との違い

「商品紹介・レビュー記事」は、一般的なSEO記事やニュース記事とは異なり、“体験”と“信頼”を軸に構成される特殊なコンテンツです。単に情報をまとめるだけでなく、実際に商品を使ってみた印象や使用感を具体的に伝えることで、読者が購入や導入を検討する際の判断材料になります。

通常のSEO記事は検索意図に基づいて情報を整理する「調査型コンテンツ」であるのに対し、レビュー記事は体験型コンテンツです。そのため、執筆者の実体験・撮影素材・感想など、一次情報が重要になります。また、ブランドや商品の信頼性を損なわないためには、誇張や主観的表現を抑えつつ、読者にとってリアルな評価を提供するバランス感覚が求められます。

企業がこの形式の記事を発注する目的は、大きく3つに分けられます。

- ブランド認知の拡大:商品やサービスを広く知ってもらうためのプロモーション型レビュー

- 購買・申込の促進:LPやECサイトへ送客するコンバージョン支援型レビュー

- 信頼性の強化:導入事例や第三者の声として掲載する信頼構築型レビュー

このように、レビュー記事は単なる宣伝記事ではなく、企業と読者の間に「信頼を生む記事制作」が求められます。よって、制作費も執筆作業だけでなく、体験・撮影・編集・法令対応など複数の要素を含む構造的な工程となります。

商品紹介・レビュー記事の制作費用相場【タイプ別】

商品紹介・レビュー記事の制作費用は、記事の目的と制作範囲によって大きく異なります。特に「撮影」「取材」「媒体掲載」など、どこまでを外注範囲に含めるかで単価が変動します。ここでは、代表的な4つのタイプに分けて、相場感を整理します。

| タイプ | 内容 | 相場(1本あたり) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| テキスト中心(写真支給) | クライアント提供の写真を用い、執筆・構成・体験要素を含む | 3〜5万円 | 手軽に制作できるが、オリジナル性は限定的 |

| 撮影+構成付き | 商品の撮影や使用体験を踏まえた構成・執筆・編集を含む | 8〜15万円 | 企業PR・EC導線に適した品質。再利用もしやすい |

| タイアップ/PR掲載型 | 媒体記事+SNS発信やインフルエンサー連動を含む | 20〜50万円 | 広告出稿・媒体掲載費が含まれるため高額。認知拡大に最適 |

| SEOレビュー型 | 検索流入を意識した構成+比較・導入事例型 | 5〜10万円 | SEOメディア・自社ブログ向き。流入と信頼を両立できる |

価格差の大きな要因は「制作の深度」と「関与範囲」です。

たとえば、執筆のみの依頼であれば5万円前後で完結しますが、撮影・構成・編集を含む一括制作になると、工数が倍増します。また、媒体連携やインフルエンサー企画を伴う場合は、記事制作費に「掲載枠」「発信コスト」が上乗せされるため、単価は大幅に上がります。

特に企業が依頼する場合、「一見高い」と感じる案件でも、撮影素材や取材原稿を再利用できるケースが多く、ブランディング資産としてのリターンを見据えることが重要です。

費用を構成する要素とピラミッド構造

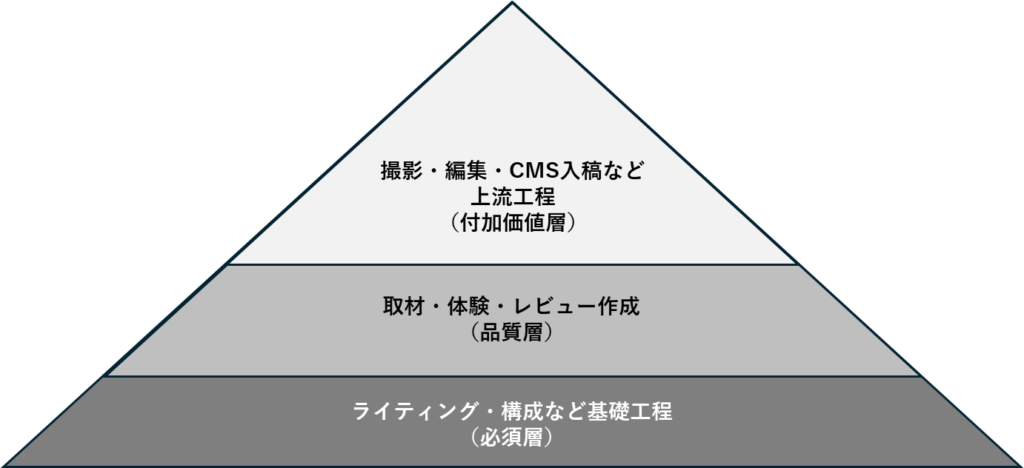

商品紹介・レビュー記事の制作費は、単に「文字数」や「記事数」で決まるわけではありません。どの工程までを依頼範囲に含めるかによって、費用の内訳と相場は大きく変わります。ここでは、コストの構造をピラミッド形式で整理してみましょう。

- 基礎工程(必須層):

執筆・構成・リライトなど、記事制作の最も基本的な部分。SEOライティングに近く、3〜5万円の範囲で依頼可能です。 - 品質層(中間層):

実際の使用体験を伴うレビュー、取材、写真選定などを含みます。ここが入ることで説得力や独自性が高まり、費用は8〜15万円に上がります。 - 付加価値層(上層):

撮影・編集・CMS入稿・構成デザインなど、最終的な仕上げと管理工程を含む層です。企業案件やタイアップ記事では、この工程が品質を左右します。

このように、価格差の大部分は「中間層」「上層」をどの程度含むかで決まります。制作を依頼する際は、「どの工程まで外注し、どこから自社で対応するか」を明確にすることで、適正な見積もりが可能になります。

ステマにならないレビュー記事制作の考え方

商品紹介やレビュー記事は、内容によっては「広告」とみなされる場合があります。2023年の景品表示法改正により、企業からの依頼を受けて作成・掲載する場合は、「広告であることを明示する」義務が明確になりました。これを怠ると「ステルスマーケティング(ステマ)」と判断されるおそれがあり、信頼を失うだけでなく、法的なリスクにもつながります。

とはいえ、レビュー記事すべてがステマになるわけではありません。次の3つのポイントを押さえておけば、正しく透明性を保った制作が可能です。

- PR表記を明示する

記事冒頭やタイトル付近に「PR」「提供:〇〇社」などの表記を入れる。 - 実際の体験に基づく内容を書く

体験や検証を通じて得た情報を中心にし、虚偽や過度な誇張を避ける。 - 企業側の確認・監修フローを設ける

事実誤認や誤解を防ぐため、公開前にクライアントと表現チェックを行う。

これらのプロセスをしっかり整備することで、ステマと誤解されない「健全なPRコンテンツ」が成立します。

なお、ステマ対応(PR表記、監修、レビュー方針設計など)を制作会社に含めて依頼する場合、1〜3万円前後の追加コストがかかるのが一般的です。これは、信頼性とリスク管理のための“適正なコスト”と考えてよいでしょう。

依頼先別の費用比較と選び方

レビュー記事の制作を外注する場合、依頼先のタイプによって費用と得られる品質は大きく異なります。発注側としては、「どこまで任せたいか」「どのレベルの品質を求めるか」を明確にしたうえで、適切なパートナーを選ぶことが重要です。

| 依頼先 | 費用相場 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 制作会社・編集プロダクション | 8〜20万円 | 撮影・編集・監修までワンストップ対応。品質が安定している | コスト高め、納期に余裕が必要 |

| フリーランスライター | 3〜8万円 | 柔軟に動ける、スピード対応可 | 法令表記や撮影が別対応になるケースあり |

| クラウドソーシング | 1〜3万円 | コストを抑えやすく、短期量産が可能 | 品質差が大きく、チェック工数が発生する |

制作会社は「品質保証・透明性・進行管理」をセットで提供できる点が強みです。一方で、フリーランスはコストパフォーマンスに優れ、小規模なレビュー案件に適しています。クラウドソーシングは数を出したい場合に向きますが、法令対応(PR表記や景表法)を自社で管理する必要があります。

発注前には「見積もりにどこまで含まれているか(構成/撮影/PR表記チェック)」を明確にし、価格だけで比較せず、“どの工程まで責任を持ってもらえるか”で判断することが成功のポイントです。

レビュー記事制作を成功させるためのポイント

商品紹介・レビュー記事の成否は、執筆者のスキルだけでなく、事前準備と進行管理の精度によって大きく左右されます。とくに企業案件の場合、ブランドの信頼性を損なわないために、企画段階から明確なルールを設定しておくことが欠かせません。ここでは、発注者が押さえておくべき基本のポイントを整理します。

1. トンマナ・構成の事前すり合わせ

レビュー記事は「宣伝」ではなく「体験を通じた紹介」であることを意識し、表現のトーンや掲載媒体に合わせた文体設計を行います。構成段階で「訴求したい点」「避けたい表現」「写真の使い方」を共有しておくことで、修正コストを大幅に削減できます。

2. 撮影やサンプル提供の範囲を明確化

写真や素材をクライアントが支給するのか、ライター・制作会社側で撮影するのかを明確にします。実際の商品を体験してレビューを書く場合は、サンプル提供の有無や返却条件を契約書に記載しておくとトラブルを防げます。

3. 校正・表記チェック体制を整える

特にPR記事の場合、「PR」「提供」などの明示表記、価格・仕様の正確性、事実確認のプロセスが求められます。クライアント確認と第三者チェックの二重体制を組むことで、ステマや誤情報のリスクを防止できます。

4. 成果指標を設定し、制作後も検証する

レビュー記事のゴールは“公開すること”ではなく、“読まれて成果を出すこと”です。

CTR(クリック率)、滞在時間、CVR(購入率)などの指標を設定し、制作後も効果測定を行うことで、次回以降の発注精度を高められます。

透明性・信頼性・再現性を意識して進めることで、レビュー記事は単なる紹介コンテンツではなく、ブランド資産として活用できる成果物に変わります。

コストを抑える工夫

レビュー記事の制作は、品質を維持しながらもコストを最適化することが可能です。重要なのは、工程ごとに「社内でできる部分」と「外注すべき部分」を見極めることです。ここでは、無理のないコストダウンを実現するための代表的な工夫を紹介します。

1. 商品提供による“物品支給型レビュー”の活用

レビュー対象の商品を制作側に提供し、制作費の一部を相殺する方法です。実際の体験に基づくレビューができ、かつ取材費用を抑えられるため、コスト効率が高いモデルです。特に自社EC運営者にとっては在庫を有効活用できるメリットもあります。

2. 複数記事をまとめて依頼する

同時に複数本を発注することで、構成作業や撮影をまとめて行えるため、単価を下げられます。

例:5商品をまとめ撮影 → カメラマン費用を1回分に集約。

編集プロダクションや制作会社でも「ボリュームディスカウント」を設けている場合があります。

3. テンプレート化された構成フォーマットを活用

レビュー記事はある程度フォーマットが定型化しやすく、構成テンプレートを再利用することで編集コストを削減できます。

(例:「概要 → 使用感 → メリット → 注意点 → 総評」の5段構成)

※詳細なテンプレート設計は別記事で紹介予定。

4. AI補助を活用した初稿作成+人編集

近年はAIツールで構成案や初稿を生成し、編集者が内容を調整する「ハイブリッド制作」も増えています。

これにより、初期の構成・原稿作成時間を半減でき、コストを20〜30%削減できるケースもあります。

価格を下げることだけを目的にするのではなく、**「工程の効率化」「役割の明確化」**によって無駄なコストを減らすのが理想です。安さを優先すると、最終的に修正や再制作に費用がかさむケースも多いため、信頼できるパートナーと長期的に協働することが結果的なコスト削減につながります。

まとめ|“透明性と品質”が費用を決める

商品紹介・レビュー記事の制作費用は、単に「文字数」や「記事単価」で比較できるものではありません。

価格の差は、どこまでの工程を含めるか(構成・体験・撮影・編集)、そしてどの程度の信頼性・透明性を担保するかによって生まれます。

安価な記事でも目的を果たせる場合はありますが、ブランドの信頼を伴う発信を行うなら、適正なコストをかけて制作する方が長期的な価値を生みます。特に近年は「ステマ対策」や「PR表記の明示」など、法令遵守や信頼性の担保が記事の品質そのものに直結する時代です。

重要なのは、

「安く作ること」ではなく、「正しく、信頼される形で伝えること」。

透明性・体験性・品質の3つを意識したレビュー記事こそが、読者にとって有益で、企業にとって持続的な価値を生むコンテンツになります。