インタビュー記事は、単に質問に答えてもらうだけのコンテンツではありません。

相手の言葉の裏にある「思考」「経験」「価値観」を掘り下げ、読者に“人となり”や“信念”を伝えるのが本質です。

しかし、そのためには綿密な準備と構成力が欠かせません。

本記事では、インタビュー記事を初めて制作する方から、より質を高めたい編集者・広報担当者までを対象に、

「準備」「取材」「執筆」の3ステップで実践できる基本プロセスを解説します。

目的設定や質問設計、構成のコツまでを具体的に示しながら、読者に伝わる記事づくりのポイントを整理しました。

「相手の魅力を最大限に引き出し、読まれるインタビュー記事を作りたい」――

そんな方は、この記事を一通り読むことで、取材から原稿化までの流れを体系的に理解できるはずです。

概要を動画で見たい方は以下をご覧ください。

インタビュー記事とは何か?

インタビュー記事とは、特定の人物や専門家、あるいは企業担当者などに話を聞き、その内容を読者に伝える記事形式の一つです。

単なる質問と回答の記録ではなく、相手の考え方や経験を通じて「背景」や「意図」を読み取らせることが目的です。

ニュース記事や解説記事と異なり、読者は話し手の言葉から“人となり”を感じ取ることができます。

インタビュー記事の目的

インタビュー記事の目的は、単なる情報提供や商品紹介とは異なります。

たとえば、ニュース記事が「事実を伝える」ことに重きを置き、解説記事が「背景を整理する」ことを目的とするのに対し、インタビュー記事は「語り手の経験や価値観を通じて理解を深める」ことに焦点を当てます。

読者は情報そのものよりも、「誰が」「なぜそう考えるのか」という文脈を知ることで、より強い共感や納得を得るのです。

たとえば、経営者インタビューでは「企業の理念や戦略」が、専門家インタビューでは「知識や技術へのアプローチ」が、読者にとっての学びとなります。

また、採用広報や商品プロモーションのようなビジネス用途では、「信頼感」「透明性」「共感」を生むためのコンテンツとしても機能します。

種類と特徴

インタビュー記事は、目的や読者層によって形式や構成が大きく異なります。

経営者や専門家への深掘り取材から、社員や顧客の声を取り上げる社内広報まで、「誰に話を聞き」「何を伝えたいか」によって最適なスタイルが変わります。

ここでは代表的なタイプを整理し、それぞれの特徴と活用シーンを明確にしておきましょう。

| 種類 | 特徴 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 人物紹介型(プロファイル) | 個人の生い立ちや考え方を掘り下げる | 人物理解・ブランド構築 |

| テーマ特化型 | 一つの話題(例:新製品・業界動向)を中心に展開 | 情報提供・専門性訴求 |

| 複数者対談型 | 関係者複数人での意見交換をまとめる | 多角的な視点の提示 |

| 社内・顧客インタビュー | 社員や顧客の声を通じて企業文化を伝える | 採用・広報・信頼醸成 |

こうした形式の中から、目的や媒体に合わせて最適なスタイルを選ぶことが重要です。

詳細はインタビューの種類と活用方法は下のページをご覧ください。

インタビュー前の準備

良いインタビューは、当日の会話よりも準備段階で決まると言っても過言ではありません。

相手に話を引き出してもらうには、こちらが十分な理解を持って臨む必要があります。

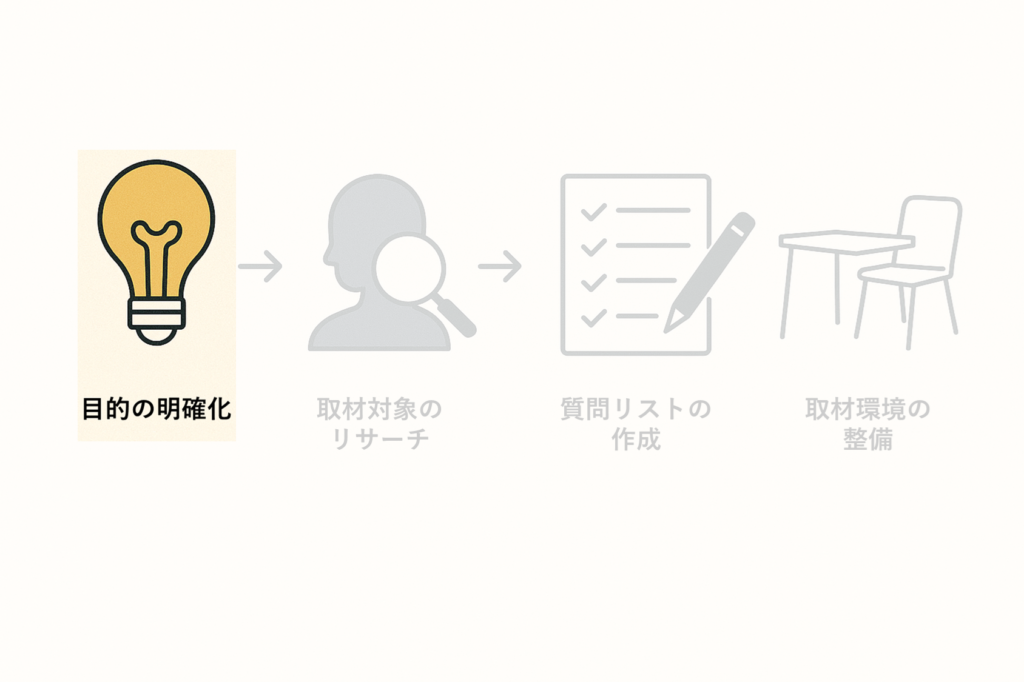

以下では、記事を成功させるための基本準備を目的の明確化から取材環境の整備までの流れを解説します。

1. インタビューの目的を明確にする

最初に行うべきは、「なぜこの人物に話を聞くのか」をはっきりさせることです。

目的があいまいなままでは、質問が散漫になり、記事全体に一貫性がなくなってしまいます。

目的を明確にするための3つのステップ:

- 読者像を定める

誰に読んでほしい記事なのかを具体的に設定する(例:就職活動中の学生、同業他社の担当者など)。 - 到達点を決める

読者が読み終えた後に「どんな理解や感情を持ってほしいか」を一文で書き出す。 - テーマを絞り込む

一度に扱う内容は1〜2テーマまでに限定し、深掘りする。

この段階でテーマと目的を整理しておくことで、後の編集・構成が格段にスムーズになります。

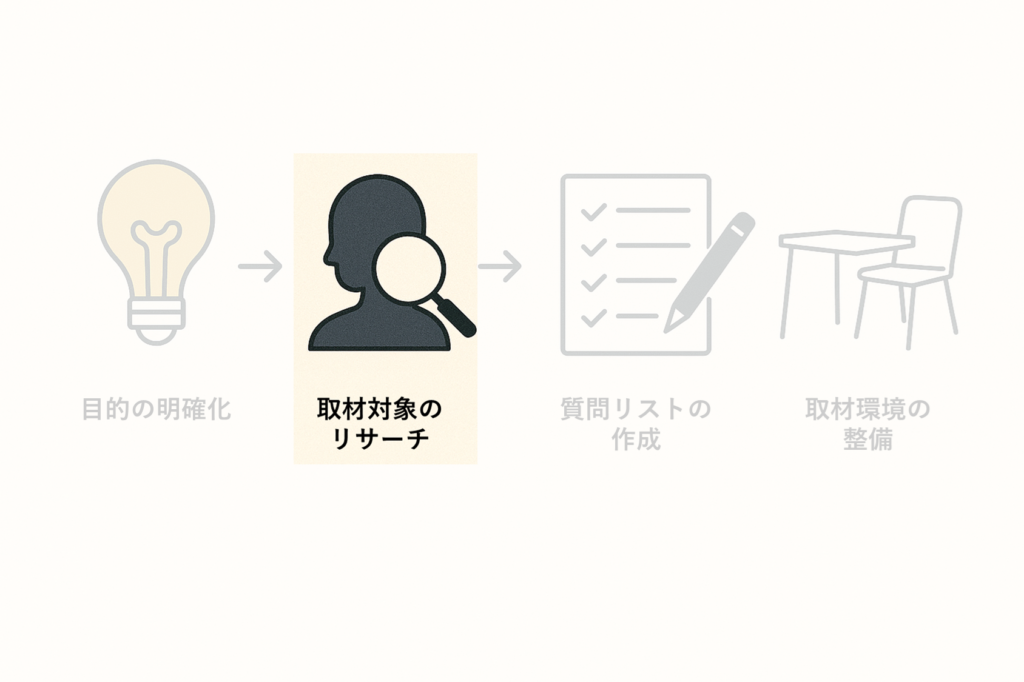

2. 取材対象のリサーチ

対象者に対して事前にリサーチを行うことで、表面的な会話ではなく、深い話を引き出すことが可能になります。

調査は次の3方向から進めます。

- 一次情報:対象者の公式サイト、SNS、登壇イベント、プレスリリースなど。

- 二次情報:過去のインタビュー記事、書籍、業界関連ニュース。

- 第三者視点:同僚・関係者のコメントや評判など。

調査中は、話題になりそうなポイントをメモに残し、質問候補として整理します。

特にSNS発信などからは、その人の「言葉遣い」「価値観」「関心領域」をつかむヒントが得られます。

取材対象のリサーチ方法と整理のコツ

取材対象者に関するリサーチを行う際は、情報を「時系列」「話題」「成果」の3つの軸で整理すると、全体像を把握しやすくなります。

この3軸は、質問を設計するときの“地図”のような役割を果たします。

それぞれの軸に対して、以下のように具体的な項目をまとめておくと効果的です。

リサーチ整理表(例)

| 観点 | 内容 | 例 | 活用のポイント |

|---|---|---|---|

| 時系列 | 対象者の歩みを年表形式で整理 | ・入社〜現在までのキャリア・転職や独立のタイミング・主要プロジェクトの時期 | インタビューの流れを組み立てる際に、「どの時期の話を深掘りするか」を明確にできる。 |

| 話題 | 対象者がよく語っているテーマや関心領域 | ・専門分野(例:AI活用・教育改革)・業界トレンドへの意見・最近の課題や挑戦 | 話題の中から「共感を生む切り口」や「読者の関心と重なるテーマ」を見つける。 |

| 成果 | 具体的な実績や評価された成果をリスト化 | ・受賞歴・特許・メディア掲載・社内外での表彰・成功したプロジェクトの数値 | 導入や見出しで信頼感を示し、記事全体の説得力を高める。 |

例文(執筆時に使える)

取材前の情報整理では、対象者のこれまでの経歴を時系列で整理し、転機となった出来事を確認しました。

また、話題の面では、近年特に注目している「リモートワークの組織設計」についてSNSや登壇内容を分析。

さらに、成果の部分では、社内DXプロジェクトの成功事例を中心に、記事の軸となるエピソードを抽出しました。

ちょっとした工夫

取材準備の段階では、情報を集めるだけでなく、整理や可視化の工夫によって精度を高めることができます。

小さな工夫を積み重ねることで、質問設計や構成作業が格段に効率化し、取材当日の対応にも余裕が生まれます。

以下では、プロの編集者がよく行う「下準備の工夫」をいくつか紹介します。

- スプレッドシートで可視化

→ 縦軸に「年/時期」、横軸に「話題」「成果」を並べると関係性が一目で分かる。 - 色分けタグで管理

→ 「転機=オレンジ」「成果=ブルー」など、色で整理すると下準備段階でも直感的に把握できる。 - 引用候補を同時メモ

→ 各話題の欄に「この話題に関する引用候補」をメモしておくと、後の構成作業が早くなる。

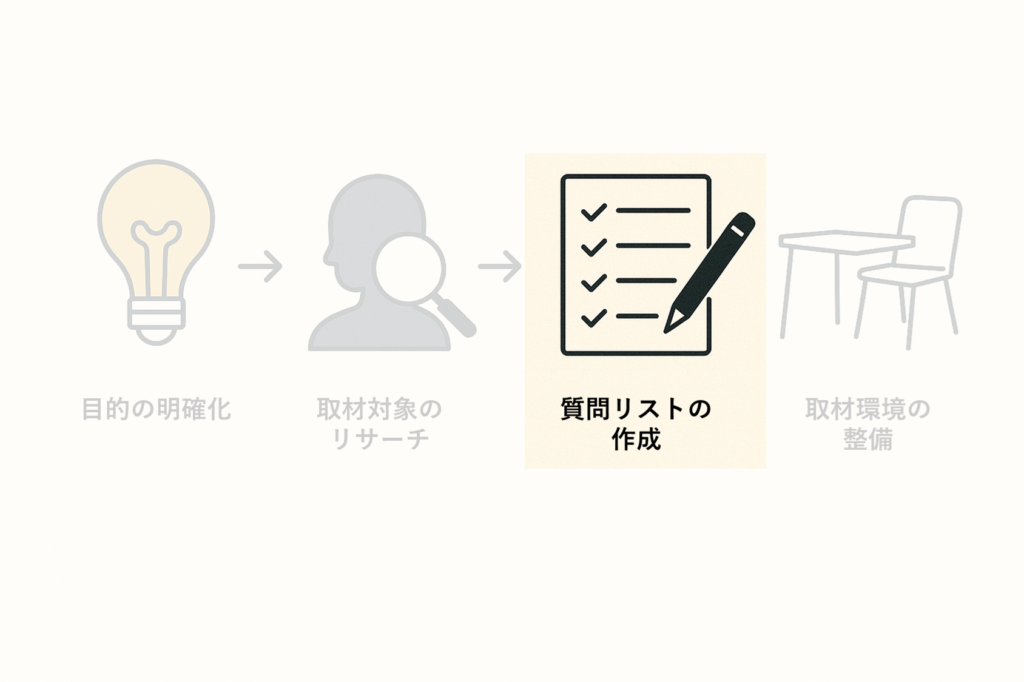

3. 質問リストを作る

質問設計の考え方と階層構造

質問リストは、インタビューの骨格です。

ここで重要なのは、「答えやすく、かつ深掘りできる質問」を設計すること。

そのためには、単なる「質問の羅列」ではなく、会話の流れを意識した“構造的な設計”が欠かせません。

まず基本となるのは、**オープンクエスチョン(はい・いいえで終わらない質問)**を中心に組み立てることです。

たとえば次のような質問は、自然に相手の言葉を引き出します。

「なぜこの取り組みを始めたのですか?」

「その経験から得た学びは何でしたか?」

「次に挑戦したいことはありますか?」

こうした質問は、単なる情報収集ではなく、相手の考え方・感情・価値観を探るきっかけになります。

リストは“台本”ではなく、“道しるべ”のような存在です。

会話の流れや表情の変化に応じて柔軟に変更できるようにしておくことで、より自然で深みのある対話が生まれます。

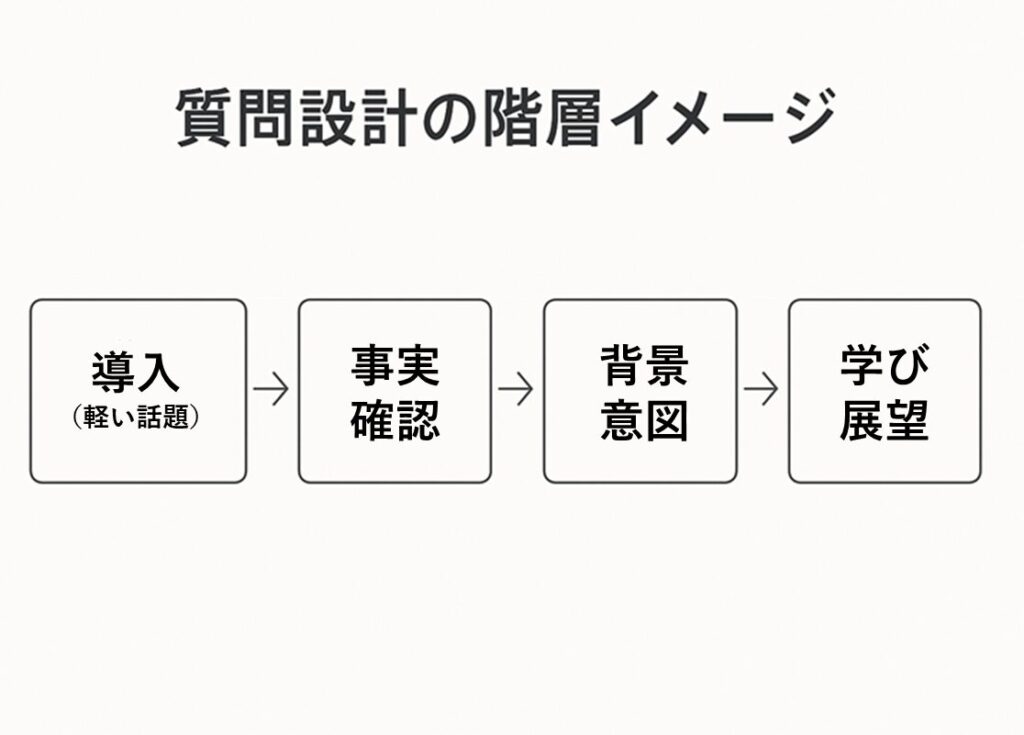

質問設計の階層イメージ

質問設計は、段階的に深めていく構造を意識するとスムーズです。

会話は「軽い導入」から始まり、「事実確認」「背景・意図の理解」を経て、「学びや展望」へと発展していきます。

これはまるで階段を登るような流れで、各ステップが次の質問へと橋渡しする役割を担います。

- 導入(軽い話題):相手が話しやすくなるウォームアップ。緊張を解き、自然な会話の空気をつくる。

- 事実確認:取り組みや出来事の経緯を整理し、共通認識を持つ。

- 背景・意図:行動の裏にある考え方や価値観を掘り下げる。

- 学び・展望:過去の経験から得た気づき、今後の挑戦や展望を引き出す。

この流れを意識することで、インタビュー全体に自然なリズムと深みが生まれます。

質問は“情報を引き出す道具”ではなく、“理解を深めるための対話”なのです。

4. インタビュー環境の整備

環境づくりも意外と大切です。

相手がリラックスして話せる空間を用意することで、言葉の深度が変わります。

- 録音機材やメモの準備(スマートフォン録音アプリでも可)

- ノイズの少ない場所を選ぶ

- 開始前に録音・撮影の許可を取る

- 所要時間を明確に伝える

この段階で信頼関係が築けると、取材当日の雰囲気が格段に良くなります。

【まとめ:準備段階のチェックリスト】

| 項目 | 内容 | 確認 |

|---|---|---|

| 目的設定 | 読者に伝えたいことが明確か | □ |

| 読者像 | 具体的なペルソナを設定しているか | □ |

| リサーチ | 対象者・業界情報を収集済みか | □ |

| 質問リスト | オープン形式で作成しているか | □ |

| 環境準備 | 録音・場所・日程調整が整っているか | □ |

インタビュー当日の進め方

取材当日、最も重要なのは「相手が話しやすい雰囲気を作ること」です。

事前に準備した質問があっても、会話の流れに柔軟に対応できる余裕があるかどうかで、インタビューの深度が大きく変わります。

ここでは、当日の基本的な進め方と、スムーズな対話を実現するポイントを解説します。

1. 取材のはじまり:空気をつくる

インタビューは、最初の5分で流れが決まることが多いと言われます。

緊張した空気のまま本題に入ると、回答が形式的になりやすいため、冒頭では軽い雑談を交えてリラックスした雰囲気をつくりましょう。

このとき、「録音を開始しますね」「所要時間は○分ほどを予定しています」と一言添えることで、相手も安心して話を始められます。

ポイント

- 取材開始前に「本日の目的」を簡潔に共有する

- 録音・写真撮影の許可を明確に取る

- 軽い導入質問で自然な会話をスタートさせる

2. 会話の流れを作る

質問リストは「順序通りに読む」ためのものではなく、「流れを導く」ための道具です。

回答に合わせて順番を入れ替えたり、思いがけない方向に話が展開した場合は、あえて予定外の話題を掘り下げることも有効です。

会話中は、相手の発言を受け止めながら、次に聞くべき点を瞬時に整理する姿勢が大切です。

うなずきや相づちを適度に入れ、会話のテンポを保ちましょう。

また、数字や固有名詞など、後で確認が必要になりそうな情報はメモしておくと編集時に役立ちます。

3. 話を引き出すテクニック

良いインタビューは「質問力」で決まります。

特に次の3つの技法を意識すると、自然な流れで深い回答を得やすくなります。

- オープンクエスチョンを使う

「どのように」「なぜ」という形で、相手の考えを広げてもらう質問を中心にする。 - リフレーズ(言い換え確認)を行う

「つまり、こういうことですね?」と確認することで、誤解を防ぎつつ相手の考えを深掘りできる。 - 沈黙を恐れない

数秒の間をあえて置くと、相手は考えを補足してくれることが多い。

また、非言語的な反応(表情や仕草)にも注意を払い、興味を示す姿勢を維持しましょう。

取材相手が「聞かれてうれしい質問」と感じるかどうかが、良い内容を引き出す鍵です。

4. クロージングとフォローアップ

インタビューの最後には、話してもらった内容を簡単に振り返り、「本日はありがとうございました」と感謝を伝えましょう。

そのうえで、「原稿の確認時期」や「掲載予定日」など、今後の流れを共有しておくと安心です。

良好な関係を築いておくことで、将来的に再取材や別テーマでの協力をお願いしやすくなります。

インタビュー記事の書き方・構成のコツ

取材を終えたら、次は原稿化です。

録音を聞き返しながら、どの発言をどの順番で掲載するかを整理していきます。

ここからは、「読まれる記事」に仕上げるための構成と文章化のポイントを紹介します。

1. 全体構成を組み立てる

インタビュー記事の基本構成は以下の通りです。

| 構成 | 目的 | 内容例 |

|---|---|---|

| 導入(リード文) | 読者の関心を引く | 対象者の紹介・インタビューの背景・記事のテーマ |

| 本文(展開部) | 本題を深掘りする | テーマごとに見出しを立て、発言を再構成 |

| 結び(まとめ) | 学びや示唆を提示する | インタビューを通じて得られた気づき・今後の展望 |

導入部分では、「なぜこの人物の話を聞く価値があるのか」を明確に示すことが重要です。

本文ではテーマごとに段落を整理し、読者が流れを追いやすいように見出しを立てます。

最後のまとめでは、インタビューを通して得られた示唆を簡潔にまとめると印象が引き締まります。

2. 文章のトーンと語り口

インタビュー記事の書き方には、語り口の選び方が重要です。

一般的には三人称(「〜と語る」「〜だという」)を用いることで、客観的で読みやすい文体になります。

一方で、読者との距離を縮めたい場合や、相手の人柄を際立たせたい場合には、発言を一人称のまま引用する方法も有効です。

例

- 三人称文体:「佐藤氏は、この取り組みが次の成長の鍵になると語った。」

- 一人称引用:「“この挑戦が次の成長のきっかけになると思います”と佐藤氏は話す。」

トーンはメディアの性質に合わせて統一することが望ましいです。

ビジネス系媒体ではフォーマルに、カルチャー系では会話調を残すと自然です。

3. 引用と編集の注意点

引用部分は、発言の信頼性を高め、臨場感を出すための要素です。

ただし、編集時には次の点に注意しましょう。

- 発言を改変しすぎない(意図を変える修正は避ける)

- 前後の文脈を保つ(引用単独で誤解を招かないように)

- 長すぎる引用は要約して読みやすくする

録音データをもとに正確な言葉を再現し、必要に応じて軽い文法修正を加えるのが一般的です。

また、発言内容に事実確認が必要な部分があれば、掲載前に本人へ確認を取りましょう。

4. ビジュアル要素の活用

記事を読みやすくするために、テキストだけでなく図表や写真を組み合わせるのも効果的です。

たとえば、対談の相関図、インタビュー風景、プロジェクトの成果物などを挿入することで、読者の理解が深まります。

BtoBの取材の場合、インタビュー内容に沿ったオフィシャルなドキュメントなどがあれば、取材後に共有依頼と掲載の許諾を取得しておくとスムーズに記事化ができるでしょう。

よくある失敗と注意点

最後に、インタビュー記事を作成する際に陥りやすいミスと、その回避方法をまとめます。

- 準備不足

→ 事前リサーチを怠ると、浅い質問に終始してしまう。 - 意図を誤解した編集

→ 発言の文脈を確認せずに要約すると、意味が変わる可能性がある。 - 冗長な構成

→ 全てを盛り込みすぎず、読者が知りたいことを中心に整理する。 - 確認不足

→ 事実・数値・固有名詞は、掲載前に必ず再確認する。

また、プライバシーや機密情報の扱いにも十分注意が必要です。

特に企業取材では、オフレコ扱いの部分を誤って掲載しないよう、原稿確認の段階で慎重に対応しましょう。

まとめ:伝わるインタビュー記事をつくるために

インタビュー記事の書き方において最も重要なのは、**「相手を理解し、読者に伝わる形で編集すること」**です。

そのためには、目的を明確にし、準備を怠らず、当日のコミュニケーションを丁寧に行うことが欠かせません。

取材後の編集では、発言の意図を損なわない範囲で整え、読み手が自然に流れを追えるよう構成します。

最終的に目指すべきは、

「読むことで人物像が浮かび上がる記事」。

この意識を持つだけで、インタビュー記事の質は確実に向上します。

インタビュー記事制作の実績

これまでに数百件のインタビュー取材・記事化を経験。独自の「質問設計プロセス」と深掘り手法で、読み手に伝わるストーリーを構築します。

インタビュー記事制作に関するお悩みはSTSデジタルが解決します。