はじめに

インタビュー記事の制作を外注しようとしたとき、「どの会社に頼むべきか」「どんな違いがあるのか」で迷ったことはありませんか?

実は、ひとくちに“制作会社”といっても、実際には 6つのタイプ に分かれています。

それぞれの体制・得意領域・コスト構造が異なるため、選び方を誤ると、思ったような品質や進行が得られないこともあります。

この記事では、

- 制作会社・編集プロダクション・フリーランス・クラウドソーシング

- Web制作会社・広告代理店

という6タイプの外注先を整理し、それぞれの「特徴・向くケース・注意点」を比較できるようにまとめました。「どこが良いか」ではなく、「自社にとってどこが合うか」 を見極めるための判断軸としてお使いください。

なぜ「外注の選び方」で結果が変わるのか

インタビュー記事は、誰がどう聞き、どう書くかで、まるで別の結果になるコンテンツです。

同じ取材対象でも、質問設計や構成の深さ次第で「浅い紹介文」にも「読まれるストーリー」にもなります。

そのため、多くの企業が最初に悩むのが「どこに頼むべきか」という外注先選びです。

制作会社・編集プロダクション・フリーライター・クラウドワーカーなど、選択肢は多いものの、

実際には「自社の体制や目的に合っていない外注を選んでしまう」ケースが少なくありません。

この記事では、

- 外注を選ぶ前に整理しておくべき条件

- 自社の体制・目的別に適した外注タイプ

- 見極めのポイントと注意点

を、実務に使える形で整理して紹介します。

複雑な比較表ではなく、「自社がどのタイプか」を基準に選べるようにしています。

まず把握しておきたい「成立しない条件」と現実ライン

外注を選ぶときに最初にやるべきは、理想よりも「現実の制約」を把握することです。

「対面取材・撮影あり・納期2週間・予算5万円」――

このような条件は、実務上ほとんど成立しません。

どれだけ経験豊富な制作会社でも、費用と時間のバランスが取れないからです。

まずは、成立しない条件を早期に切り分けることで、無駄な比較を避けられます。

成立しない(または極めて難しい)条件例

- 予算が5万円未満で「対面取材+撮影」を希望

- 納期2週間以内かつ社内に編集者・調整担当がいない

- 記事の目的が明確でなく「とりあえず取材したい」

こうした条件では、発注しても途中で立ち行かなくなるケースが多く、結果的に「外注を変える」「再発注する」など、コストが二重にかかってしまいます。

予算帯ごとの現実ライン(目安)

| 価格帯 | 実現できる内容 | 想定外注タイプ |

|---|---|---|

| 〜7万円 | オンライン取材/既存素材リライト中心 | クラウド/下位フリー |

| 8〜15万円 | 取材+執筆+軽編集(標準的品質) | ミドルフリー/編集プロ |

| 15〜30万円 | 対面取材+撮影+編集込み(企業品質) | 制作会社/上位フリー |

| 30万円〜 | ブランド/広告連動・サイト一体設計 | Web制作会社/代理店 |

インタビュー記事制作の予算感は以下の記事で細かく紹介しております。

ポイントまとめ

- 理想条件を積み上げる前に、「何が成立しないか」を先に把握する。

- 予算と体制の制約を明確にしておくと、無駄な打合せを減らせる。

- 外注選びは「安さ探し」ではなく、「条件と体制の整合性探し」。

制約条件を把握したら、次に整理すべきは「自社でどこまで制作を担えるか」です。

同じ5万円でも、丸ごと外注するのか、執筆だけ外部に出すのかで、選ぶべき相手はまったく異なります。

ここからは、自社の体制をタイプ分けして考えていきましょう。

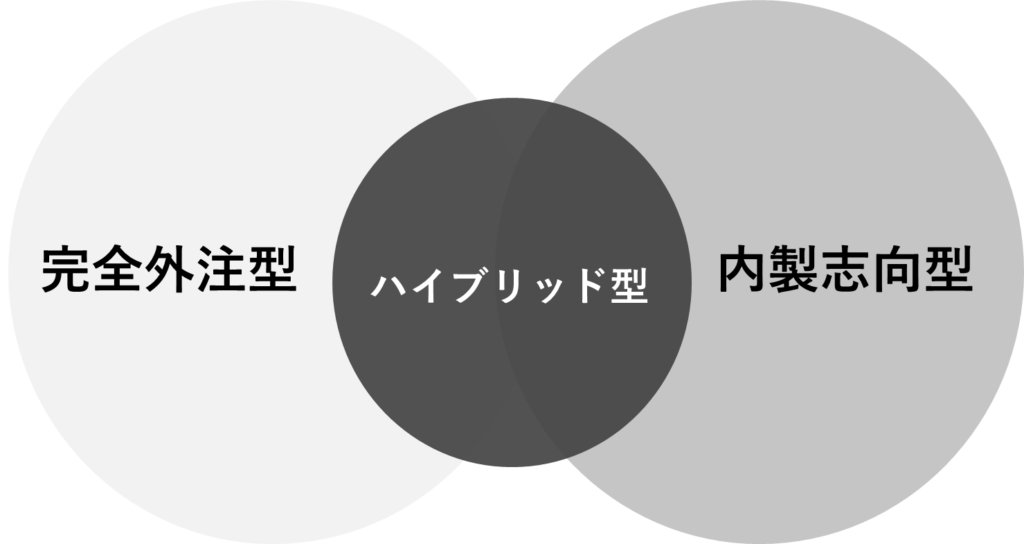

自社体制をタイプ分けして考える

インタビュー記事を外注する際、まず最初に整理すべきなのは「自社がどんな体制で制作を進められるか」です。

社内で編集・構成を担えるのか、まるごと任せるのか――その違いで、最適な外注タイプは大きく変わります。

以下の3タイプに自社を当てはめることで、選択の方向性が明確になります。

A. 完全外注型

特徴

- 広報担当はいるが、編集や執筆のノウハウがない。

- 取材先との日程調整や進行管理も外部に任せたい。

- 記事の品質・納期を安定的に確保したい。

向いている外注タイプ

- 制作会社/編集プロダクション

(取材~構成~執筆~撮影までワンストップで対応可能)

メリット・注意点

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| 品質と再現性が高く、担当変更にも強い | 担当ライターの顔が見えにくいことがある |

| 納期・修正などの管理が安定している | コストはやや高め(15万円〜が目安) |

| 社内の負担が最小化できる | 「丸投げ」しすぎるとブランドトーンがずれることも |

B. ハイブリッド型

特徴

- 社内に編集・構成ができる人材がいる。

- 取材・執筆を外部に出したいが、トーンや方向性は社内で管理したい。

- 記事量産ではなく、1本1本を丁寧に仕上げたい。

向いている外注タイプ

- 編集プロダクション/上位〜中位フリーライター

メリット・注意点

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| 社内の構成方針を反映しやすく、柔軟に調整できる | 社内側に編集ディレクション負担が発生 |

| 品質とコストのバランスがよい | ライターの相性・力量差に注意 |

| 継続発注で関係を築くと安定化する | 明確な構成共有を怠るとブレやすい |

C. 内製志向型

特徴

- 社内で企画・構成・編集を完結できる。

- 外注は執筆・リライト・一部取材のみ。

- SEO記事や定期更新など、量をこなす案件が中心。

向いている外注タイプ

- フリーランス(中〜下位層)/クラウドソーシング

メリット・注意点

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| スピード・コスト・柔軟性が高い | 品質差が大きく、校正チェックが必須 |

| 小規模メディアやSEO量産に向く | 長期継続の再現性が低い場合がある |

| 社内主導で調整しやすい | ディレクション負担が全て社内に残る |

まとめ:まず「どこまで自社で担えるか」を整理

外注選びの出発点は、「自社で何をコントロールし、何を任せるか」です。

この段階を明確にしておくことで、見積もりの精度も上がり、無駄なすり合わせを防げます。

自社体制の整理ができたら、次は「何を作るのか」を明確にしましょう。

インタビューといっても、導入事例・採用広報・SEO記事など目的によって求められるスキルは異なります。

ここからは、記事の種類ごとに適した外注タイプを見ていきます。

記事種別に見る:どんな外注タイプが合うか

次に、制作する記事種別を明確にしていきましょう。

同じインタビュー記事でも、コンテンツの種類によって外注に求めるスキルが異なります。

ここでは代表的な4パターンを紹介します。

① 導入事例・BtoBインタビュー

- 目的:製品やサービス導入の「効果・プロセス・背景」を伝える。

- 求めるスキル:質問設計力・課題構造の理解・専門領域の把握。

- 向いている外注タイプ:制作会社/編集プロ/上位フリーライター

チェックポイント

- 読み手にとって課題→解決→成果の流れが整理されているか

- 専門用語を適切に扱えているか(浅くならず難しすぎない)

② 採用広報・ブランド訴求記事

- 目的:社内の人や文化を伝え、採用やブランドイメージを高める。

- 求めるスキル:人物理解・表現力・写真/トーンの統一。

- 向いている外注タイプ:Web制作会社/代理店/編集プロ

チェックポイント

- 写真と文のトーンが合っているか

- 社員や経営者の語り口に「温度」が感じられるか

③ SEO・コンテンツ量産タイプ

- 目的:検索意図に沿った記事を継続的に公開する。

- 求めるスキル:構成テンプレ化・キーワード理解・量産耐性。

- 向いている外注タイプ:ミドル〜上位フリー/クラウド+社内編集

チェックポイント

- 構成の一貫性(H2/H3の整理)が保たれているか

- キーワードを自然に織り込み、読みやすさを損ねていないか

④ Webリニューアル・広告キャンペーン内記事

- 目的:ブランドサイトや採用サイトの一部として、全体のトーンを統一。

- 求めるスキル:デザイン理解・コピー整合・進行管理。

- 向いている外注タイプ:Web制作会社/代理店

チェックポイント

- 記事単体の完成度より「サイト全体の流れ」に整合があるか

- 修正依頼や反映に時間がかかる点を想定できているか

まとめ:目的で“求める編集力”が変わる

- 導入事例 → 論理性と構造化

- 採用広報 → 表現と温度感

- SEO → 一貫性と量産設計

- キャンペーン系 → トーン統一と調整力

記事の種類ごとに求められる要素が整理できたら、次はそれを「自社体制」と掛け合わせて考えてみましょう。

以下の早見表では、A〜Cの体制別にどの外注タイプが合うかを一目で確認できます。

外注タイプ早見表:自社タイプ別に見たマッチング

ここまで整理してきたように、外注先の選定は「自社の体制」によって方向性が決まります。

以下の早見表を使えば、自社の状況をA〜Cのいずれかに当てはめるだけで、おおよその最適タイプを判断できます。

自社体制別・おすすめ外注タイプ早見表

| 自社タイプ | 状況の特徴 | 向いている外注タイプ | 理由・ポイント |

|---|---|---|---|

| A. 完全外注型 | 広報担当はいるが編集経験がなく、取材~構成~撮影まで任せたい | 制作会社/編集プロダクション | 品質・進行の安定性が高く、社内負荷を最小化できる |

| B. ハイブリッド型 | 社内に編集・構成担当がいて、執筆や取材のみ外注したい | 編集プロダクション/上位~中位フリーライター | 柔軟に協働でき、コスパと品質のバランスが良い |

| C. 内製志向型 | 編集やSEO構成を自社で完結。ライティング・リライト中心の依頼 | フリーランス(中〜下位層)/クラウドソーシング | スピード重視・低コストで回せる。社内編集力が前提 |

💬 活用のポイント

- まず「A/B/Cのどのタイプか」を明確にしてから、候補を絞る。

- 各タイプの中でも、「品質重視」か「スピード重視」かで選択肢が変わる。

- 継続発注を想定する場合は、「担当固定」や「体制の再現性」を必ず確認する。

では、ここからは実際にそれぞれの外注タイプについて、特徴・メリット・注意点を詳しく見ていきます。

一見似ていても、制作会社と編集プロ、フリーランスでは体制も役割も大きく異なります。

タイプ別の特徴と注意点

ここでは、各外注タイプのメリット・デメリットをまとめます。

名称が似ていても、体制や得意分野がまったく異なるため、違いを把握しておくことが大切です。

外注タイプ別比較表(特徴・向くケース・メリット/注意点まとめ)

まずは先に各外注タイプとその特徴メリットデメリットなどをまとめています。その後個別の外注先タイプごとにご説明いたします。タイプは大きく分けて5つに分類しています。

| タイプ | 特徴 | 向くケース | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| ① 制作会社 | 法人組織としてディレクター・編集・ライター・カメラマンを抱え、取材から納品まで一貫対応。 | 広報担当が少なく、品質と納期の安定性を最優先したい場合。 | ・チーム体制で品質が安定 ・納期管理・修正対応がしっかりしている ・丸投げできる安心感 | ・担当ライターが変わる場合がある ・コストは高め(15万円〜) ・トーン調整には明確な指示が必要 |

| ② 編集プロダクション | 編集者主導で記事全体を設計。出版社・メディア出身者が多く、構成と文章品質に強い。 | 記事を「読ませるコンテンツ」として仕上げたい場合。 | ・構成力と編集力が高い ・継続案件で品質を維持しやすい ・社内編集者との協働もしやすい | ・編集者との相性で成果が左右される ・取材・撮影は外部提携のこともある ・価格帯は中〜高(10〜20万円前後) |

| ③ フリーランス | 個人で活動するライター・編集者。スキル差が大きく、柔軟だが属人化しやすい。 | 社内で構成・編集を担える場合、または単発の取材・執筆依頼に。 | ・コスト・スピード・柔軟性に優れる ・個別交渉でトーン合わせがしやすい ・継続で信頼関係を築ければ安定 | ・品質にばらつきが大きい ・納期・修正対応は個人差がある ・担当交代時のリスクが大きい |

| ④ クラウドソーシング | CrowdWorksやランサーズなどを通じて依頼。短納期・低コストだが編集力は期待しづらい。 | SEOリライトや量産型記事など、編集済み原稿の仕上げ中心の案件。 | ・単価が安くスピード感がある ・テスト発注で複数試せる ・量をこなすには便利 | ・品質の安定性が低い ・構成や質問設計は社内で用意する必要あり ・納品チェック体制がないと破綻しやすい |

| ⑤ Web制作会社/広告代理店 | ブランドサイトやキャンペーンの中でインタビュー記事を制作。デザインや導線を含めた一貫性が強み。 | 採用サイトやブランドページで、デザインと文章トーンを統一したい場合。 | ・サイト全体のデザインと調和できる ・写真・コピー表現が強い ・進行・品質の管理体制が明確 | ・記事単体での修正自由度は低い ・コンテンツ編集の深さは限定的 ・単体発注はコスト高(20〜30万円〜) |

① 制作会社

- 特徴:法人組織としてディレクター・編集・ライター・カメラマンを抱え、取材から納品まで一貫対応。

- 向くケース:広報担当が少なく、品質と納期の安定性を最優先したい場合。

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| チーム体制で品質が安定している | 担当ライターが変わる場合がある |

| 納期管理・修正対応がしっかりしている | コストは高め(15万円〜) |

| 丸投げできる安心感 | トーン調整には明確な指示が必要 |

② 編集プロダクション

- 特徴:編集者主導で記事全体を設計する。出版社・メディア出身の編集者が多く、構成と文章品質に強い。

- 向くケース:記事を「読ませるコンテンツ」として仕上げたい場合。

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| 構成力と編集力が高い | 編集者との相性で成果が左右される |

| 継続案件で品質を維持しやすい | 取材・撮影は外部提携の場合も |

| 社内編集者との協働もしやすい | 価格帯は中〜高(10〜20万円前後) |

③ フリーランス

- 特徴:個人で活動するライター・編集者。スキル差が大きく、柔軟だが属人化しやすい。

- 向くケース:構成や編集を社内で担える場合、または単発の取材・執筆依頼。

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| コスト・スピード・柔軟性に優れる | 品質にばらつきが大きい |

| 個別交渉でトーン合わせがしやすい | 納期・修正対応は個人差がある |

| 継続で信頼関係を築ければ最強 | 担当交代時のリスクが大きい |

④ クラウドソーシング

- 特徴:CrowdWorksやランサーズなどを通じて依頼。短納期・低コストだが、編集力は期待しづらい。

- 向くケース:SEOリライトや量産型記事など、編集済み原稿を仕上げる作業中心の案件。

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| 単価が安く、スピード感がある | 品質の安定性は低い |

| テスト発注で複数試せる | 構成や質問設計は社内で用意する必要あり |

| 量をこなすには便利 | 納品チェック体制がないと破綻しやすい |

⑤ Web制作会社/広告代理店

- 特徴:ブランドサイトやキャンペーンの中でインタビュー記事を制作。デザインや導線を含めた一貫性が強み。

- 向くケース:採用サイト・ブランドページなど、デザインと文章のトーンを統一したい場合。

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| サイト全体のデザインと調和できる | 記事単体での修正自由度は低い |

| 写真・コピー表現が強い | コンテンツ編集の深さは限定的 |

| 進行・品質の管理体制が明確 | 単体発注はコスト高(20〜30万円〜) |

まとめ:タイプ選びで見るべき基準

- 丸ごと任せたい → 制作会社/編集プロ

- 構成は自社・執筆だけ外注 → 上位〜中位フリー

- SEO・量産重視 → クラウド+社内編集

- ブランド統一・キャンペーン系 → Web制作会社/代理店

この段階で、読者は「自社タイプ」+「目的」+「外注カテゴリ」の三点から、おおよその方向性を掴める状態になります。

各タイプの特徴が整理できたところで、次に確認しておきたいのが「費用レンジ」です。

どのタイプを選ぶかは、体制や目的だけでなく、現実的な予算との兼ね合いも大きく影響します。

費用レンジで考える:現実的にどこまでできるか

インタビュー記事の外注費用は、取材方法(オンライン/対面)や撮影の有無、編集体制によって大きく変わります。

ここでは、一般的な相場と、それぞれの価格帯で「どこまで実現できるか」を整理します。

費用帯ごとの実現イメージ

| 価格帯 | 実現できる内容 | 向いている外注タイプ |

|---|---|---|

| 〜7万円 | オンライン取材または既存素材からのリライト中心。編集・撮影は含まれない。 | クラウド/下位フリー |

| 8〜15万円 | オンラインまたは短時間の対面取材+執筆+軽編集。1本あたり標準的品質。 | ミドルフリー/編集プロ |

| 15〜30万円 | 対面取材+撮影+構成・編集まで含む。企業広報・導入事例レベルの品質。 | 制作会社/上位フリー |

| 30万円〜 | ブランド設計・キャンペーン連動・デザイン一体化を前提とした制作。 | Web制作会社/代理店系 |

補足ポイント

- 撮影を含む場合は、交通費・カメラマン費が別途2〜5万円かかることが多い。

- 対面取材の場合、取材準備(質問設計)+構成+執筆の3工程が発生するため、最低でも10万円前後が基準ライン。

- 安い案件では、「聞いたまま書く」レベルにとどまり、構成設計や深掘りが難しい。

まとめ:価格ではなく「工程の内訳」で見る

費用を比較する際は、「価格」よりも「何が含まれているか」に注目することが重要です。

取材・構成・執筆・編集・撮影のどこまでを担ってくれるのかを明確にし、見積書に工程単位で記載があるかどうかを確認しましょう。

費用の感覚がつかめたら、いよいよ“誰に頼むか”を見極める段階です。

ここでは、実績やポートフォリオをどう読み解くか、打合せで何を確認すべきかを解説します。

外注先を見極める:依頼前に確認すべきポイント

予算やタイプが決まっても、「誰に頼むか」を誤ると品質が安定しません。

ここでは、依頼前に確認すべき具体的なポイントを紹介します。

チェックシート的に活用できる内容です。

ポートフォリオ(実績)の見方

多くの企業が「実績URLを見たけれど、何を見ればいいかわからない」と感じています。

そこで見るべきポイントを絞ると、次の6つに整理されます。

| 観点 | チェックするポイント | 何がわかるか |

|---|---|---|

| ① 構成力 | 見出しの流れが自然で、読み進めるとストーリーが見える。 例:「導入 → 課題 → 解決 → 結果」などの構成が明確。 | 編集者の思考整理力・構成設計のスキル。 |

| ② 取材力 | 記事の中に「なぜ」「どうして」「どのように」といった深掘り質問の痕跡がある。 例:「そこからどんな気づきがあったのか?」など。 | 質問設計の質。ヒアリングの深さと理解力。 |

| ③ 表現力 | 導入文に“人の顔”や“情景”が浮かぶか。 例:「取材当日、笑顔で迎えてくれた○○さんは──」のような描写。 | トーン・語り口・温度感の表現力。 |

| ④ 編集品質のサイン | 写真キャプションや見出しに無駄がなく、引用やグラフも整っている。 例:画像が本文と合っている/句読点や言葉遣いが統一。 | 編集・校正・全体ディレクションが機能しているか。 |

| ⑤ 記事目的の一致感 | 読み終わったあとに「何を伝えたかったか」が明確。 例:採用記事なら人の魅力が、導入事例なら成果が印象に残る。 | 発注意図を汲み取る力。記事設計の理解度。 |

| ⑥ 表面的でない“引用の使い方” | 取材相手の発言をただ並べず、文脈を加えて説明している。 例:「○○さんはこう語る。その背景には〜」という補足がある。 | 単なる文字起こしではなく、編集・構成を通じて読ませている。 |

たとえば、よくある「良い/悪い」実例

| 比較例 | ダメな例 | 良い例 |

|---|---|---|

| 導入部分 | 「株式会社Aでは○○というサービスを展開している。」 | 「“営業現場の混乱をなくしたい”──A社の新サービスは、現場の声から生まれた。」 |

| 引用の使い方 | 「Bさんは『努力しました』と話す。」 | 「『毎日5時間は改善会議をしていました』とBさん。背景には社内の課題共有文化があった。」 |

| 構成の流れ | 「製品紹介→結果→課題」の順番でバラバラ。 | 「導入背景→課題→解決→成果→今後」という自然な流れ。 |

補足ポイント

- 良いポートフォリオは「記事単体で読んでも何が伝わるか」が明確。

- 写真や図版が文章の“説明”になっている場合は、編集が機能しているサイン。

- 「なんとなくスッと読めた」という感覚こそ、構成力と編集力の証拠。

打合せ・見積段階で確認すべきこと

初回のヒアリングや見積の段階で、次の質問をしてみると、その外注の“成熟度”がすぐにわかります。

- 取材前に質問案を共有してもらえますか?

- 構成案の確認はどの段階で行いますか?

- 修正回数や範囲に制限はありますか?

- 著作権や守秘義務の扱いはどのようにしていますか?

これらに即答できる外注先は、体制が整っており安心です。

逆に「臨機応変に」「柔軟にやります」としか答えない場合は、ルール化されていない個人依存型のリスクがあります。

赤旗サイン:避けるべき外注先の特徴

| サイン | 理由 |

|---|---|

| 「質問は当日考えます」 | 取材の準備力がない |

| 修正対応のポリシーが曖昧 | トラブルの原因になりやすい |

| 担当者の実名が出てこない | 下請け構造で品質が不透明 |

| 守秘契約・著作権の説明がない | 機密情報の扱いに不安が残る |

| 実績がテンプレート的で似通っている | 浅い取材やリライト中心の可能性 |

最後のチェックリスト(依頼前に)

- 予算・納期・体制の整合性を確認した

- 実績記事の構成と深さを読んだ

- 担当者との打合せで体制を確認した

- 修正対応と契約条件を明確にした

まとめ:良い外注は「質問の精度」で見抜ける

取材や執筆のスキルは、会って数分で判断するのは難しい。

しかし、事前にどんな質問を設計してくるかを見れば、その外注が「記事をつくる人」か、「話をまとめる人」かがすぐに分かります。

外注選びで失敗しないための第一歩は、「価格表」ではなく「思考の深さ」で比較することです。

ここまで整理してきた内容を踏まえると、外注選びの本質は「比較」ではなく「マッチング」にあることがわかります。

最後に、その考え方をまとめておきましょう。

第9章 まとめ:比較よりも、“マッチング”で考える

インタビュー記事の外注選びは、「どこが優れているか」ではなく「自社に合っているか」で判断するものです。

どれほど実績豊富な制作会社でも、発注側にディレクション体制がなければ進行が滞ります。

逆に、経験豊富なフリーライターでも、丸投げを前提にすれば品質は安定しません。

重要なのは、「体制・目的・制約のバランスをどう設計するか」という視点です。

この記事で紹介した三つの軸――

- 自社体制(A.完全外注/B.ハイブリッド/C.内製志向)

- 目的(導入事例/採用広報/SEO/キャンペーン)

- 制約(予算・納期・撮影など)

この3点を整理すれば、自ずと“選ぶべき外注タイプ”が見えてきます。

外注選びの本質:信頼できる相手と“体制”を作ること

良い記事をつくるために必要なのは、「上手なライターを探す」ことではなく、“信頼して任せられる体制”を組むことです。

- 制作会社なら、ディレクターとの信頼関係。

- 編集プロなら、編集者との意図共有。

- フリーなら、構成・トーンの明文化。

この“協働設計”を丁寧に行うことで、インタビューの深さも、記事の一貫性も大きく変わります。

外注をうまく活かすための最終チェック

- 自社のゴールを一文で言えるか?(誰に何を伝えたいか)

- どの工程を任せたいか?(取材・構成・執筆・編集)

- どんな関係で進めたいか?(伴走/委託/単発)

これを整理しておくだけで、

外注先との初回打合せの精度が格段に上がります。

さいごに

インタビュー記事は、“企業の顔”を最もリアルに伝えるコンテンツです。

その制作を外部に委ねるということは、自社の価値観を共有してもらうという行為でもあります。

だからこそ、外注選びは価格やスキル比較ではなく、「自社の体制と目的に最もフィットするパートナーを見つける」という視点で臨むべきです。

記事制作のパートナーが見つかれば、インタビューは単なる取材ではなく、企業を深く理解し、共に物語を紡ぐプロセスへと変わります。

インタビュー記事制作の実績

これまでに数百件のインタビュー取材・記事化を経験。独自の「質問設計プロセス」と深掘り手法で、読み手に伝わるストーリーを構築します。

インタビュー記事制作に関するお悩みはSTSデジタルが解決します。