記事LPは、広告運用の成果を左右する中核的な存在です。

広告をクリックしたユーザーがすぐに購入や申込に至らないのは、「理解と納得のステップ」が不足しているからです。

記事LPは、その“認知と行動の間”を埋める存在として、ユーザーの心理を橋渡しする役割を果たします。

広告は興味を喚起し、LP(最終ページ)は行動を促します。

その間にある記事LPは、「なぜ必要なのか」「どう役立つのか」を物語として説明し、納得感を醸成します。

この“理解の中間層”を設けることで、広告→LPの直結導線よりもCVRを安定して向上させることが可能です。

三層構造で設計する広告導線

広告運用を効果的に設計するためには、「広告 → 記事LP → LP」という三層構造で考えるのが基本です。

それぞれの役割とKPIを整理すると、改善ポイントが明確になります。

| 段階 | 目的 | 主なKPI | 改善アプローチ |

|---|---|---|---|

| 広告(クリエイティブ) | 興味を喚起し、クリックを促す | CTR | タイトル・ビジュアル・訴求軸のテスト |

| 記事LP | 理解・納得・共感を生む | 滞在時間/読了率/LP到達率 | コンテンツ構成・CTA配置・導線改善 |

| LP(申込ページ) | 行動を促す | CVR/CPA | フォーム最適化・オファー強化 |

このように各層に明確な目的を設定することで、分析の焦点が絞られます。

CTRが高いのにCVRが低い場合は、記事LPの内容が広告メッセージと乖離している可能性があります。

逆に記事の読了率が高いのに申込が少ない場合は、LPの内容やCTAの文言を見直すべきです。

記事LPが担う「理解と共感」の設計

広告には制約が多く、背景や根拠を十分に説明できません。

記事LPでは、その制約を補い、「なぜ」「どのように」の部分を丁寧に伝えます。

たとえば美容・健康系の商材では、

- 広告では出稿できない成分ワードを記事内で安全に説明する

- Before/After写真や専門家コメントで納得を促す

- 読了後に商品ページへ自然遷移する導線を設ける

BtoBのSaaS系商材であれば、

- 業務課題を具体的に描き、共感を引き出す

- 解決策のロジックを示し、導入事例で信頼を補強

- CTAは「資料を見る」「デモを試す」など軽い行動で完結させる

このように「読者が理解できる理由」と「自分にも関係ある共感点」をつなぐことが、記事LP成功の鍵です。

媒体別に見る最適化の方向性

広告媒体によって、記事LPの設計思想は異なります。

媒体特性とユーザーの動機を踏まえて構成を調整しましょう。

リスティング広告 × 記事LP(検索意図型)

- 検索キーワードと記事タイトルを一致させる

- 導入で「質問に答える」形式が効果的

- LP誘導は「詳しくはこちら」よりも「さらに知りたい方へ」など自然文で設計

改善レンジ:CTR +10〜20%/CVR +15〜25%

SNS広告 × 記事LP(共感ストーリー型)

- 体験談や“ビフォーアフター”を軸に構成

- 見出しは感情に訴えるコピーを重視

- CTAは1画面下で初回提示、最後に再提示

改善レンジ:滞在時間 +40〜70%/CTR +15〜25%

ネイティブ広告 × 記事LP(読み物・解説型)

- ニュースサイト風のトーンに寄せる

- データ・コメントを交え、客観性を持たせる

- LPへの誘導は「公式情報はこちら」など信頼導線で自然に着地

改善レンジ:読了率 +30〜60%/CTR +10〜15%

📸【キャプチャ挿入指示】

媒体別記事LPキャプチャ:検索結果型/SNS型/ニュース型の比較構成

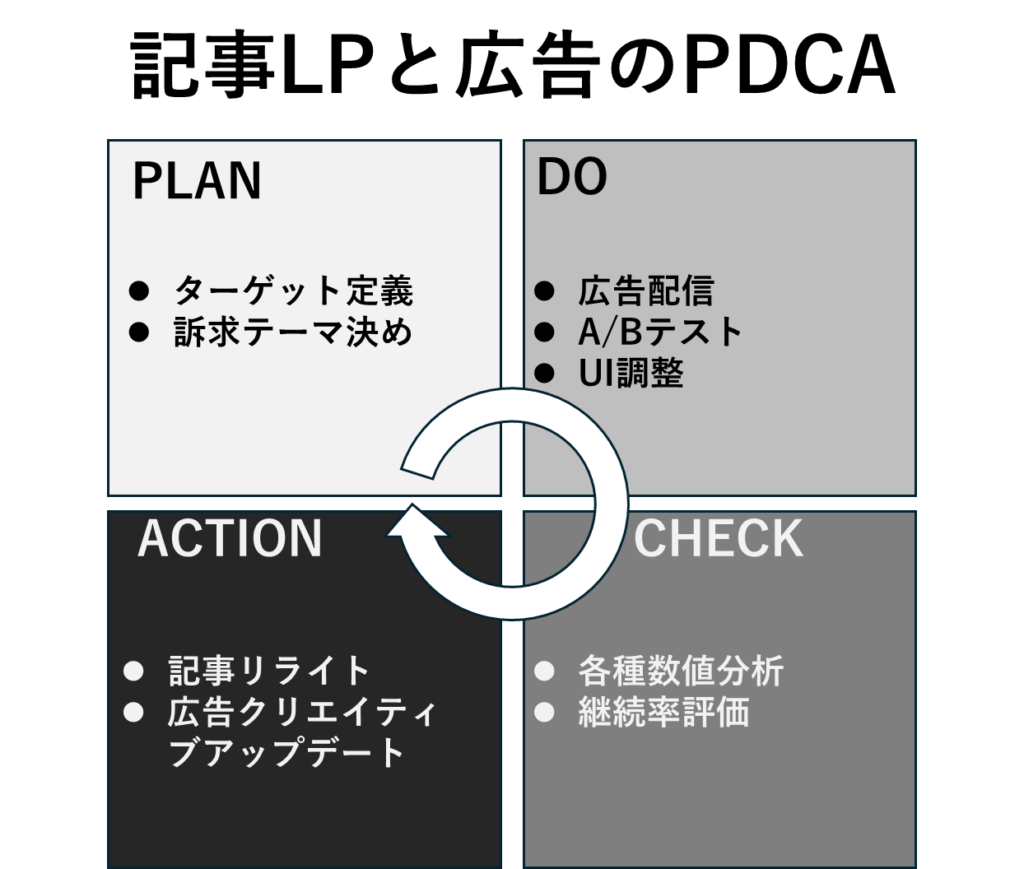

記事LPと広告のPDCAを一体で回す

広告運用と記事LP制作は、別々ではなく“連動した一つの施策”として改善を回すのが理想です。

実務では、以下のようにPDCAサイクルを設計します。

Plan(設計)

- 目的とターゲットを定義する

- 訴求テーマを3〜4パターン設定(課題訴求・機能訴求・事例訴求など)

Do(実施)

- 広告と記事LPをセットでA/Bテスト

- バナー・コピー・CTA位置を調整して複数展開

Check(分析)

- CTR・滞在時間・LP到達率を比較

- クリック後の離脱率を広告別に評価

Act(改善)

- CTR高・CVR低 → 記事の説得力を強化

- CTR低・CVR高 → 広告クリエイティブを改善

訴求軸の整合性を保つことが成果を左右する

広告と記事LPの訴求テーマがズレていると、クリック後の離脱が増えます。

「広告で何を約束し、記事でどう深め、LPでどう決着させるか」を一貫した流れで設計しましょう。

| 広告テーマ | 記事LP内容 | LP誘導の形 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 悩み訴求 | 原因の解説・解決策提示 | 商品紹介ページ | 「なぜ」から「どうすれば」へ繋ぐ |

| 成分・機能訴求 | 科学的根拠や使用感の説明 | 商品ページ | 説明→納得→行動の自然導線 |

| 比較・検討訴求 | 他社との違いを図解で紹介 | 資料請求ページ | 優位性の根拠を明確に |

| 実績・信頼訴求 | 導入事例・レビュー紹介 | 導入LP | 「他社も使っている」安心訴求 |

記事LPの複数運用で訴求軸を拡張する

1本の成功記事LPに依存するのではなく、複数の訴求パターンを同時運用することで成果が安定します。

同じ商材でも、ターゲットや入口キーワードを変えれば別角度でCVRを拾うことができます。

たとえば:

- 課題型:「時間がない人のための○○改善法」

- 共感型:「私も悩んでいた──○○で変わった体験談」

- 機能型:「○○が他社と違う3つのポイント」

運用例:記事LP導入による広告成果改善

あるBtoBサービスで、リスティング広告を「LP直結」から「記事LP経由」に切り替えた結果、以下のような改善が見られました。

| 比較項目 | LP直結 | 記事LP経由 | 改善効果 |

|---|---|---|---|

| CTR | 1.5% | 1.8% | +20% |

| CVR | 2.1% | 2.8% | +33% |

| CPA | ¥12,000 | ¥9,800 | −18% |

| 滞在時間 | 約50秒 | 約85秒 | +70% |

記事LPを介在させることで、クリック後の離脱率が大きく下がり、CPAが下がりながらCTRとCVRが両立しました。

理解と納得を挟む構造がROI改善に直結した例です。

まとめ:記事LPは“第2のクリエイティブ”

記事LPは、単なる中継ページではなく「広告メッセージの延長線上にある第2のクリエイティブ」です。

広告で興味を引き、記事で納得をつくり、LPで行動へ導く──この一貫したストーリー設計こそが成果の鍵です。

広告と記事LPを別物として扱うのではなく、

「1つのストーリーを3層で語る」視点を持つことで、CTR・CVRともに安定し、広告費を増やしても成果が落ちない構造を作ることができます。

記事LPを広告運用の中でどう位置づけるか。

その答えは、「広告と同じくらい設計し、広告以上に分析すること」にあります。

これが、広告投資のROIを最大化するための、最も実践的な戦略です。