納骨堂をやめる決断は、家族や故人の希望、そして費用の問題など、様々な理由から慎重に行う必要があります。本記事では、納骨堂をやめる具体的な手順や費用について詳しく解説していきます。契約書の確認や行政手続き、移転先の選定といった重要なステップについて説明し、最適な選択ができるようサポートします。納骨堂の解約にあたっての疑問や注意点も取り上げますので、ぜひ参考にしてください。

納骨堂をやめる理由

納骨堂をやめる理由は、主に管理費の負担、場所の変更、家族構成の変化、さらには個々の宗教的な理由など、多岐にわたります。納骨堂の管理費は年々増加することが多く、それが負担になることもあります。特に経済的な理由で納骨堂を続けることが難しくなるケースが考えられます。

また、転居などで納骨堂が遠くなった場合や、家族構成の変化により故人を他の場所に移すことを検討することもあるでしょう。さらに、宗教的な信念が変わった場合、他の供養方法を選ぶことも理由となります。各家庭の事情や価値観により、納骨堂をやめる理由は個々に異なりますが、十分に考慮して決断することが大切です。

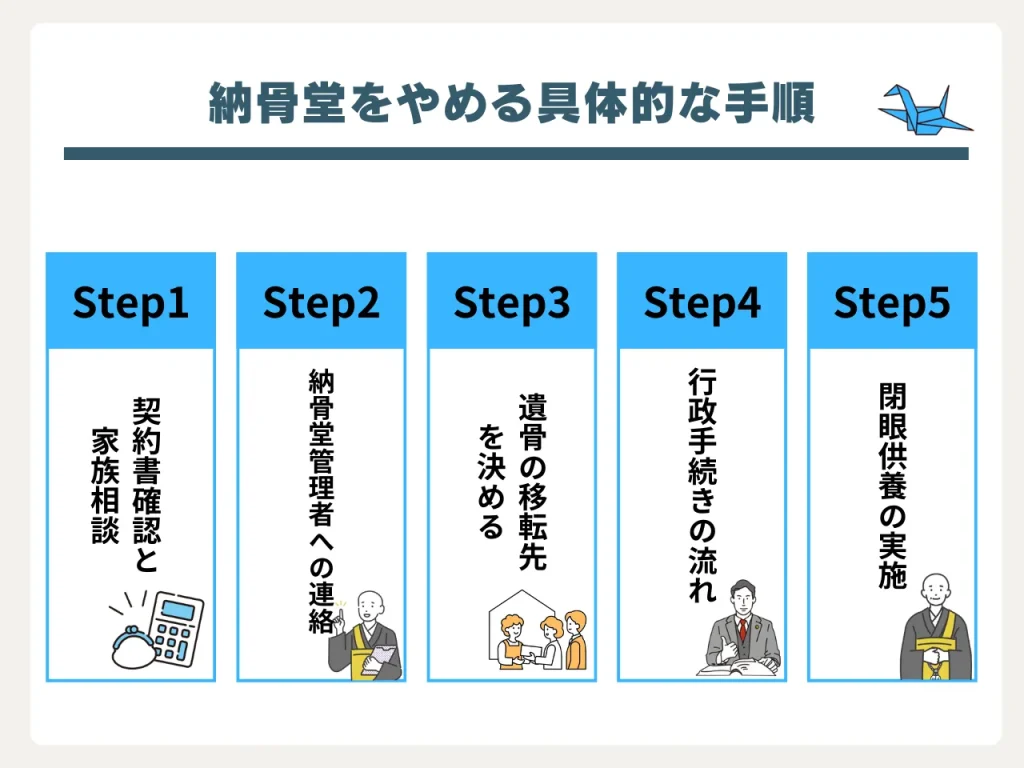

納骨堂をやめる具体的な手順

納骨堂をやめる手順は、まず契約書を確認し、次に納骨堂の管理者と連絡を取り、移転先を決定することから始まります。その後、必要な行政手続きを行い、遺骨を安全に移転させるなど、複数のステップを慎重に進める必要があります。

契約書の確認と家族への相談

納骨堂をやめる際には、契約書の内容をまず確認することが非常に重要です。契約書には、解約の条件や返金に関する具体的な情報が記載されていることが多いため、内容をよく理解する必要があります。特に、解約後にどのような手続きが必要か、また解約に伴う費用などについても確認しておくべきです。

また、家族への相談も欠かせません。納骨堂の解約は感情的な問題や宗教的な背景が絡むため、家族全員の同意を得ることが大切です。特に故人をどこに移すかという決定は慎重に行わなければなりません。契約内容を確認し、家族の合意を得た上で、次のステップに進むことがスムーズな解約のポイントとなります。

納骨堂の管理者への連絡

納骨堂をやめる際には、まず管理者へ連絡を取り、解約の意志を伝える必要があります。管理者とのやり取りを通じて、解約手続きの流れや必要な書類、解約に伴う費用などを詳細に確認しましょう。

また、解約に関して疑問や不安がある場合は、事前にしっかりと確認しておくことで、スムーズな進行が可能です。連絡が早ければ早いほど、解約までの準備や手続きに余裕を持つことができるため、なるべく早めの対応を心がけることが大切です。手続きには時間がかかることもあるため、適切な計画を立てましょう。

遺骨の移転先を決める

遺骨の移転先を決めることは、納骨堂をやめる際に最も重要なステップの一つです。移転先としては、別の納骨堂や墓地、さらには樹木葬や海洋散骨など、多くの選択肢があります。家族の意向や故人の希望を尊重し、適切な場所を選定しましょう。各選択肢によって、費用や手続きの内容が大きく異なるため、事前にしっかりと調査し、計画を立てておくことが必要です。

また、宗教的な観点や法的な制約も考慮し、家族全員での合意を得た上で決定しましょう。

行政手続きの流れ

行政手続きは納骨堂をやめる際に避けられないステップです。まず、移転先が決まった後、地方自治体の役所にて必要な書類を提出します。これにより、納骨堂からの遺骨移動が正式に許可されます。また、新たな納骨先での登録手続きも必要となる場合があるため、確認が重要です。行政手続きには時間がかかることが多いため、早めの対応が推奨されます。

さらに、提出すべき書類や申請手数料などについても事前に把握しておきましょう。申請手続きが完了しないと、次のステップに進めないため、計画的な準備が必要です。

閉眼供養の実施

閉眼供養は、故人を送り出すための重要な儀式の一つです。納骨堂をやめる際には、まず閉眼供養を行い、故人の魂を慰めることが一般的です。この供養は、僧侶などの宗教的な指導者に依頼し、正式な儀式として執り行うことが多く、供養の内容は宗派や家族の意向により異なります。一般的には僧侶が読経し、家族が手を合わせて祈りを捧げる形で進められます。閉眼供養を通じて、故人への感謝の気持ちを表し、安らかな眠りを願うことが大切です。

また、儀式の前には供養に必要な準備や費用についても事前に確認しておくことが求められます。供養の日程や場所も早めに決めておきましょう。

移転先への納骨

移転先への納骨は、納骨堂をやめた後に行われる重要なステップです。まず、移転先となる墓地や新たな納骨堂が決定したら、そこに遺骨を安置する手続きを進めます。納骨の日程は、移転先の管理者と相談し、家族が集まることのできる日を選びましょう。納骨には儀式が伴うことが多く、僧侶による読経や家族による供養の一環として行われる場合があります。納骨の際には、故人への感謝や敬意を込めた祈りを捧げることが一般的です。移転先での納骨費用や儀式にかかる費用も事前に確認しておく必要があります。

特に、新しい墓地や納骨堂での維持管理費なども含めた総費用を把握しておくことが重要です。家族が安心して故人を送り出せるよう、準備をしっかりと進めることが求められます。また、移転先での納骨儀式の詳細や参加者の役割も事前に決めておき、当日スムーズに進行できるよう計画しましょう。

納骨堂をやめる際にかかる費用

納骨堂をやめる際にかかる費用は、主に解約手続きに伴う費用、閉眼供養の費用、移転先での新たな納骨費用が含まれます。これらの費用は、選んだ移転先や供養の内容により異なりますが、全体的な費用を事前にしっかりと確認し、必要な準備を進めることが重要です。また、場合によっては解約時に発生する手数料や返金に関する手続きも追加で発生することがあります。

行政手続きにかかる費用

行政手続きにかかる費用は、納骨堂から遺骨を移動する際に必要な手続きや書類に関連するものです。まず、地方自治体に提出する書類作成費用や、申請手数料がかかります。これらの費用は自治体ごとに異なるため、事前に問い合わせて確認しておくことが重要です。

さらに、新しい納骨先に登録する際にも手続き費用が発生することがあります。これにより、遺骨が適切に移転されるための法的な整備が行われるため、費用をしっかりと把握しておくことが求められます。行政手続きに関連する費用は、全体の移転コストの一部に過ぎませんが、早めに計画しておくことで予算内で進行できるようにしましょう。

また、手続きをスムーズに進めるためには、書類の不備がないようにすることも重要です。

閉眼供養のお布施

閉眼供養のお布施は、僧侶などの宗教的指導者に対して支払われる費用です。この金額は、寺院や僧侶の規模、地域によって異なりますが、一般的には数万円程度が相場とされています。また、供養の内容によっては、読経や儀式の長さが変わり、費用に影響を与えることもあります。事前に僧侶や寺院に見積もりを依頼し、家族の予算に合わせた供養を計画することが重要です。

さらに、供養の日時や場所によっても費用が変動する場合があるため、僧侶との打ち合わせをしっかり行い、全体の費用を把握しておくことが大切です。

移転先の納骨費用

移転先の納骨費用は、墓地や新たな納骨堂、あるいは樹木葬や海洋散骨など、選択する供養方法によって大きく異なります。納骨堂や墓地の場合、納骨手続きに加えて維持管理費も発生することが一般的です。

樹木葬や海洋散骨を選んだ場合、場所やサービス内容によってはさらに高額になることがあります。移転先での納骨は、家族の意向や故人の希望を尊重しながら行う重要な儀式であり、費用の確認を事前に行うことで、予算に合わせた選択が可能になります。特に納骨に関わる付随費用も含め、全体の費用をしっかりと把握することが重要です。

また、移転先の管理者との連絡や契約内容の確認も必要であり、契約時に納骨の際に発生するすべての費用を明確にしておくことが望ましいです。

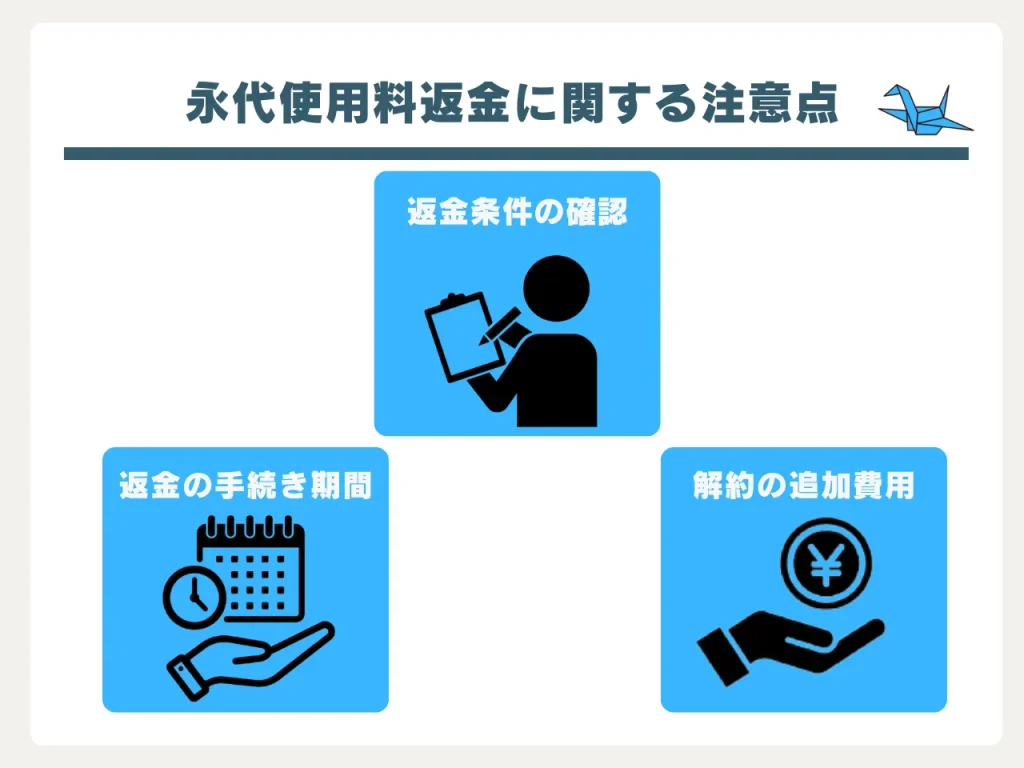

永代使用料返金に関する注意点

永代使用料の返金は、納骨堂をやめる際に考慮すべき重要な要素です。一般的に、納骨堂に支払った永代使用料は、解約時に全額返金されることは少なく、一部のみ返金される場合が多いです。契約書に記載された返金条件をよく確認し、返金額や手続き方法を事前に把握しておくことが大切です。特に、契約期間中に解約する場合、使用年数や残存期間によって返金額が異なることがあり、契約内容をしっかりと確認することが必要です。

また、返金に関する手続きには時間がかかる場合もあるため、余裕を持って行動することが求められます。返金がスムーズに行われるよう、解約手続きの際には納骨堂の管理者と十分に話し合い、トラブルを避けるためにも書面でのやり取りを徹底しましょう。さらに、解約手続きに関連する追加費用が発生する場合もあるため、管理者との確認が重要です。返金が行われるまでに時間がかかることも考慮し、計画的に進めることが推奨されます。

納骨堂の解約におけるよくある質問

納骨堂の解約におけるよくある質問には、退去時の費用や手続き、供養の方法、永代使用料の返金に関することなどが含まれます。これらの疑問に事前に対応することで、解約をスムーズに進めることが可能です。特に、解約手続きの流れや必要な書類、費用の詳細など、事前に納骨堂の管理者に確認しておくことが重要です。

納骨堂の退去費用はいくらか

納骨堂の退去費用は、選んだ移転先や解約の条件によって異なります。一般的には、納骨堂の管理者に支払う解約手数料や、遺骨の移転にかかる費用が含まれます。

また、閉眼供養に伴うお布施や、新たな納骨先の手続きにかかる費用も発生することがあります。これらの費用は事前に見積もりを取り、納骨堂の管理者や移転先の担当者と十分に相談しておくことが重要です。退去費用の詳細は契約内容や各施設のルールに基づいて異なるため、必ず確認しましょう。特に、予算内で手続きを進めるために、余裕を持って計画を立てることが大切です。

布施の相場について

布施の相場は、地域や寺院、供養の内容によって異なりますが、一般的には数万円から十万円程度が相場とされています。供養の内容によっては、僧侶による読経や儀式の長さが影響を与え、金額が増減することがあります。布施は感謝の気持ちを込めて渡すものであり、家族の予算に合わせた金額を設定することが重要です。

また、事前に僧侶や寺院に相談し、適切な金額を確認することをお勧めします。さらに、供養の内容や形式によっても費用が異なるため、相談の上で決定するのが理想的です。

納骨堂をやめたいが、どうすればいいのか

納骨堂をやめたい場合、まず契約書を確認し、解約の手続きや条件を理解することが大切です。契約書には、解約時の手数料や返金条件が明記されているため、事前にしっかりと確認しましょう。次に、管理者に連絡し、解約の意志を伝え、具体的な手続きの進め方を確認します。その後、遺骨の移転先を決定し、必要な行政手続きを行うことが求められます。移転先での納骨や閉眼供養など、宗教的な儀式も含めて、家族全員で話し合いながら進めることが重要です。

また、解約に伴う費用や手続きのスケジュールも事前に確認しておき、計画的に進めることでトラブルを回避できます。納骨堂をやめる手続きは多岐にわたるため、早めの準備が必要です。

納骨堂から合祀墓への移行

納骨堂から合祀墓への移行は、費用や管理の負担を軽減したい方にとって、重要な選択肢の一つです。合祀墓とは、他の故人と共に埋葬される共同墓地のことで、個別の墓地に比べて費用が抑えられるという特徴があります。納骨堂をやめた後、合祀墓に移行することで、維持管理の手間や費用を減らすことが可能です。

また、合祀墓は宗教や宗派にかかわらず利用できる場合が多く、現代の多様な価値観に対応した供養方法と言えるでしょう。移行を考える際には、事前に合祀墓の管理者に問い合わせ、費用や手続きの詳細を確認しておくことが大切です。さらに、合祀墓への移行には、家族との話し合いや適切な手続きを踏むことが求められます。

まとめ

納骨堂をやめる際には、契約内容の確認、家族との相談、管理者への連絡、そして遺骨の移転先の決定など、多くの手続きが必要です。さらに、閉眼供養や行政手続きも重要なステップです。費用や手続きの詳細を事前に確認し、計画的に進めることで、スムーズに解約手続きを完了することができます。家族全員で納得のいく決断をするためにも、しっかりと話し合いながら進めていきましょう。

また、今後の選択肢として、新たな納骨先や供養方法の検討も視野に入れ、最適な方法を見つけてください。

コメント