納骨堂でのお供え物には、故人への供養と遺族の気持ちが込められています。しかし、お供え物の選び方やマナーを誤ると、周囲への配慮が欠けてしまうこともあります。本記事では、納骨堂のお供え物に関する基本知識や適切なマナーについて詳しく解説します。

納骨堂のお供えに必要な知識と注意点

納骨堂にお供えをする際には、宗教や風習に基づいた正しい選び方を理解することが大切です。また、持ち帰りのルールや衛生面での注意点も重要です。さらに、周囲のスペースを侵さないような配慮や管理者のルールを守ることが求められます。適切な知識を持って供養を行うことで、故人への思いがより深く伝わります。

納骨堂にお供えする理由とマナー

故人への敬意や供養の一環として、お供え物を納骨堂に持参します。宗教や風習に沿った選び方が大切です。

お供え物の基本とその意味

納骨堂のお供え物は、故人への感謝や祈りを表すものです。花や食べ物、飲み物など、種類は多岐にわたります。それぞれには意味があり、選び方を間違えないことが重要です。たとえば、花は生命の象徴とされ、色合いや種類に配慮が必要です。食べ物や飲み物は故人の好物を選ぶとよいですが、周囲への配慮も忘れずに行いましょう。お供え物には単なる物品以上の価値があり、敬意を込めて準備することが供養の基本です。

持ち帰りの必要性とその理由

お供え物を持ち帰る理由は、衛生管理や納骨堂の秩序を保つためです。長時間放置されると腐敗やカビが発生し、他の利用者に迷惑をかける可能性があります。また、動物や昆虫を引き寄せる原因になることもあります。特に食べ物や飲み物は、後始末を徹底することが大切です。故人への供養の心はその場で十分に伝わりますので、必要に応じて適切に処理しましょう。

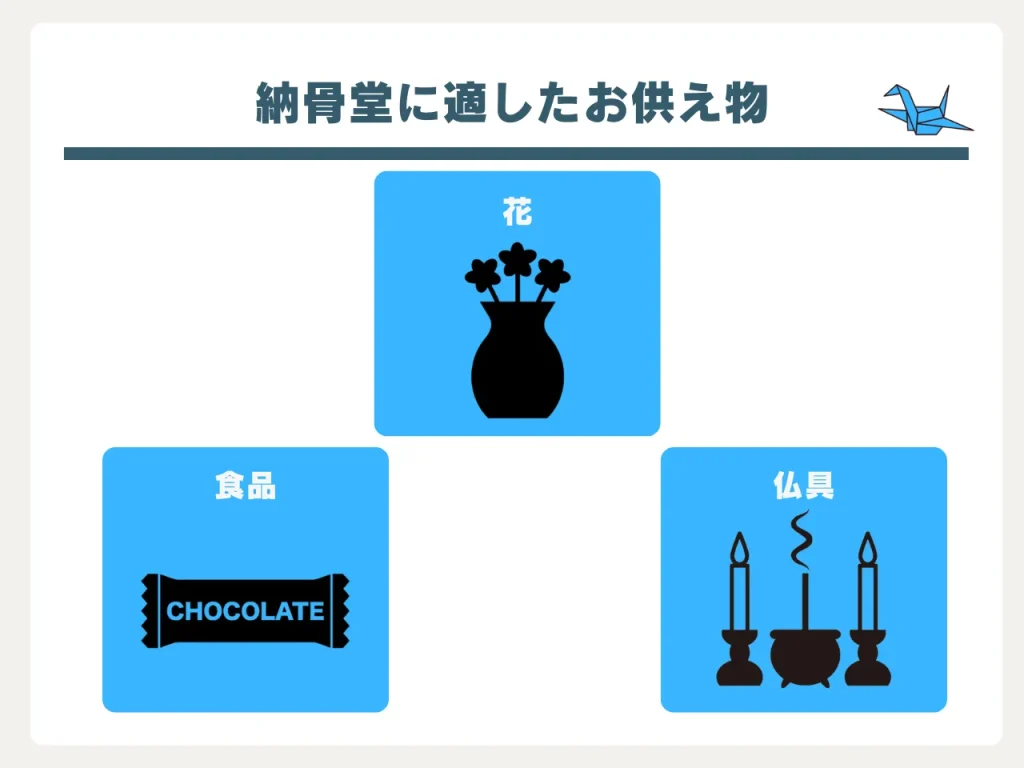

納骨堂に適したお供え物

納骨堂に適したお供え物には、花や食品、仏具などがあります。それぞれの選び方に注意が必要です。

花や造花のお供え選び

生花は新鮮で香りのよいものを選び、色合いや種類も仏教の風習に合わせるのが一般的です。造花を選ぶ場合は、見た目が自然で手入れの手間がかからないものがおすすめです。また、花瓶に立てやすい形状のものを選ぶと、納骨堂の管理が容易になります。選んだ花は故人への敬意を込めた心の表れとされます。

食べ物や飲み物のお供えについて

納骨堂に食べ物や飲み物をお供えする際には、故人が好んだ品を選ぶと良いでしょう。しかし、生ものや腐りやすい食品は避けるべきです。常温で保存できる個包装の菓子類や乾物は、管理がしやすくおすすめです。また、飲み物はペットボトル入りのお茶や水が一般的で、宗教的な制約にも配慮が必要です。お供え後は持ち帰ることが基本なので、少量を選ぶことが大切です。

仏具やその他のお供え物の紹介

納骨堂には、仏具や特別なお供え物を選ぶこともできます。代表的な仏具としては、お線香やロウソク、香炉があります。これらは故人への祈りを捧げる際に重要な役割を果たします。また、故人が生前愛用していた小物や趣味に関するものも選ばれることがあります。たとえば、手紙や写真、故人の愛用品などです。ただし、納骨堂のルールを確認し、不適切な物品を避けるようにしましょう。これらのお供えは、故人への思いを深める重要な手段となります。

お供え後の取り扱いと注意点

お供え物を納骨堂に置きっぱなしにせず、適切に処理することが求められます。生花がしおれる前に交換することや、食べ物をそのままにしないことは、衛生面からも重要です。また、供えた品を持ち帰る際には、きちんと後片付けを行い、周囲のスペースを清潔に保つよう心がけましょう。管理者がルールを設定している場合も多いので、それに従うことが大切です。

納骨堂のスペースに配慮する方法

納骨堂のスペースを有効に活用するためには、コンパクトで周囲に配慮したお供え物を選ぶことがポイントです。たとえば、大きな花束よりも小さなアレンジメントを選ぶことで、他の利用者に迷惑をかける心配が減ります。また、仏具や個人的な品物を供える際にも、スペースを占有しすぎないように注意しましょう。さらに、お供え物の配置を整えることで、見た目が美しくなるだけでなく、管理が簡単になります。配慮した行動が納骨堂全体の雰囲気を良くするのです。

儀式におけるお供え物の選び方

儀式でのお供え物は、故人への供養とともに、参加者全員が気持ちよく参列できるよう配慮することが重要です。まず、宗教的な儀式の場合、その宗派や慣習に沿った品物を選びましょう。たとえば、仏教では線香や花が一般的ですが、キリスト教ではキャンドルや花束が適しています。また、参加者全員で供養を行う場合には、簡単に分けられる個包装の品物が便利です。さらに、儀式にふさわしい清潔感のある包装やデザインを選ぶことも重要です。故人への敬意を表し、全員が一体となれるような選択を心がけましょう。

宗派に応じたお供え物の違い

宗教や宗派によって、適切なお供え物には違いがあります。仏教の場合、一般的には線香や花がよく用いられますが、宗派によって使用する香の種類や花の選び方に違いが出ることがあります。一方、キリスト教ではキャンドルや花束が主流で、故人への祈りを込めたシンプルな供物が選ばれます。また、無宗教や自由な形式を取る場合には、故人が生前好んでいた品を重視することが一般的です。これらの違いを理解し、状況に応じたお供えを選ぶことが、故人への敬意を表すために大切です。

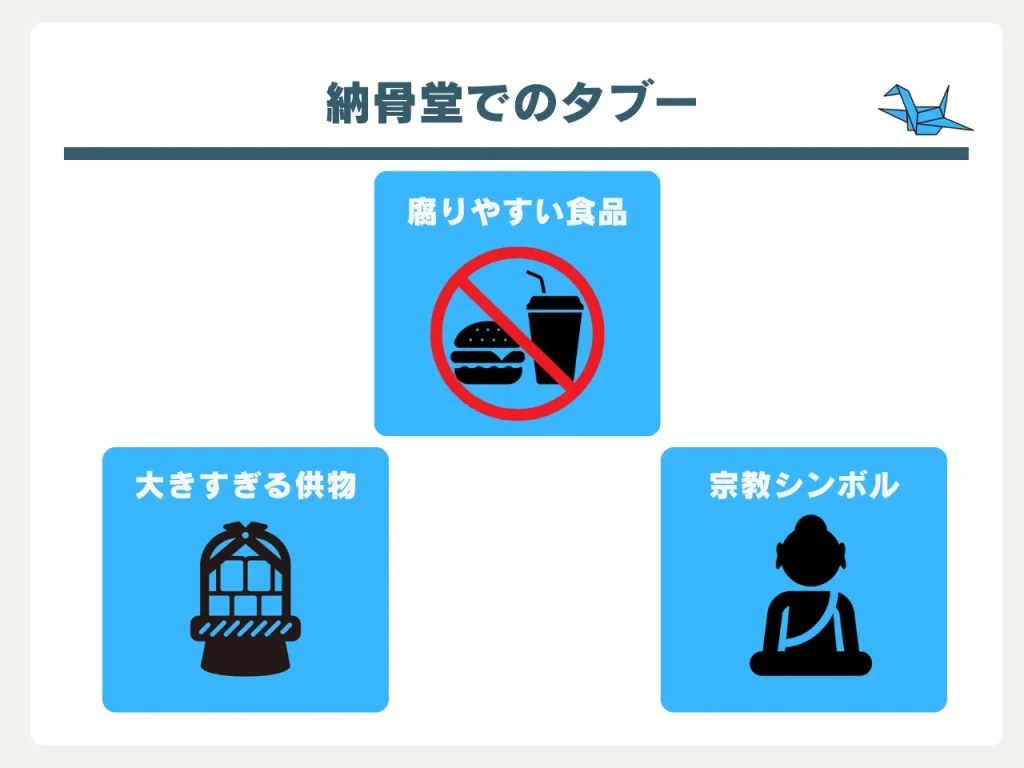

納骨堂でのタブーは?

納骨堂でのお供え物には、守るべきタブーがいくつかあります。まず、強い匂いがするものや腐りやすい食品を持ち込むことは避けましょう。これらは他の利用者に迷惑をかける可能性があり、衛生面でも問題となります。また、大きすぎる供物や華美な装飾は、他の供物を圧迫する原因になるため控えるべきです。さらに、宗教的なシンボルに関する無知や配慮の欠如もタブーとされています。たとえば、特定の宗派のルールを無視した供物を用意することは敬意を欠く行為とみなされることがあります。慎重に選ぶことが重要です。

お供え物の持ち帰りについて

納骨堂でのお供え物は、供養の気持ちを込めた後、基本的には持ち帰ることが求められます。放置してしまうと、腐敗や汚れの原因となり、他の利用者に迷惑をかけることがあります。また、動物や昆虫が寄ってくる恐れもあるため、特に食べ物や飲み物は早めに片付ける必要があります。お供え物を処理する際には、周囲の環境を清潔に保つよう心がけ、管理者が定めるルールに従うことが重要です。

納骨堂に何を置くべきか

納骨堂に置くべきお供え物は、故人への供養の意を込めた品が基本です。生花や造花は一般的で、選びやすい供物とされています。また、個包装された食品や飲み物も適していますが、腐りやすいものは避けるべきです。宗教的な仏具や、故人が生前に愛用していた小物も選択肢となります。適切なお供え物を選ぶことで、故人の供養がより深いものになります。

まとめ

納骨堂のお供え物は、故人やご家族の意向を大切にしつつ、宗教的・文化的マナーを守ることが重要です。適切なお供え物の選び方や取り扱い方法を知ることで、納骨堂での供養がより心温まるものとなるでしょう。これらの知識を活用し、周囲に配慮した行動を心がけることが大切です。

コメント