納骨堂は故人の魂が安らかに眠る場所であり、お参りを通じて故人とのつながりを保つ大切な場です。初めての方にはお参りの流れや持ち物、マナーなど不安に感じる点が多いかもしれません。

このガイドでは納骨堂のお参りについて基本的な知識やポイントを解説します。納骨堂のお参りに際して準備すべきことや、服装、お供え物、そして作法について詳しく触れていきますので、参考にしてください。

納骨堂とは何か

納骨堂は、故人の遺骨を納めるために設けられた施設であり、家族や友人が故人を偲び、お参りをするための場所です。寺院に併設されている場合もあれば、都市部に独立した建物として存在することもあります。多くの納骨堂では、故人の遺骨を個別に納める「個別納骨」と、合祀して供養する「合祀納骨」があります。

納骨堂は、伝統的な墓地のように屋外に墓石を設置する必要がないため、現代のライフスタイルに合った供養方法として注目されています。

納骨堂の種類と特徴

納骨堂にはさまざまな種類があり、個々の特徴によって選び方も異なります。例えば、「仏壇型納骨堂」では小さな仏壇に故人の遺骨を安置し、参拝者がそれぞれのお仏壇で供養を行います。一方、「ロッカー型納骨堂」は、スペースを効率的に活用した形式で、個別の棚に遺骨を納める形です。

また、「室内型納骨堂」は、天候に左右されることなく快適に参拝できる点が特徴です。選択肢が多いため、家族の要望に合わせた選択が可能です。

納骨堂の利用目的

納骨堂は、故人の遺骨を大切に保管し、いつでも気軽に訪れることができる場として利用されています。特に都市部では、伝統的な墓地よりもスペースを取らないため、住環境やライフスタイルに合わせた供養の方法として人気があります。

また、納骨堂は屋内施設が多いため、季節や天候にかかわらずお参りがしやすいです。さらに、定期的な管理や清掃が行き届いていることが多く、遺族の負担も軽減されます。供養や故人との心の交流の場として活用されています。

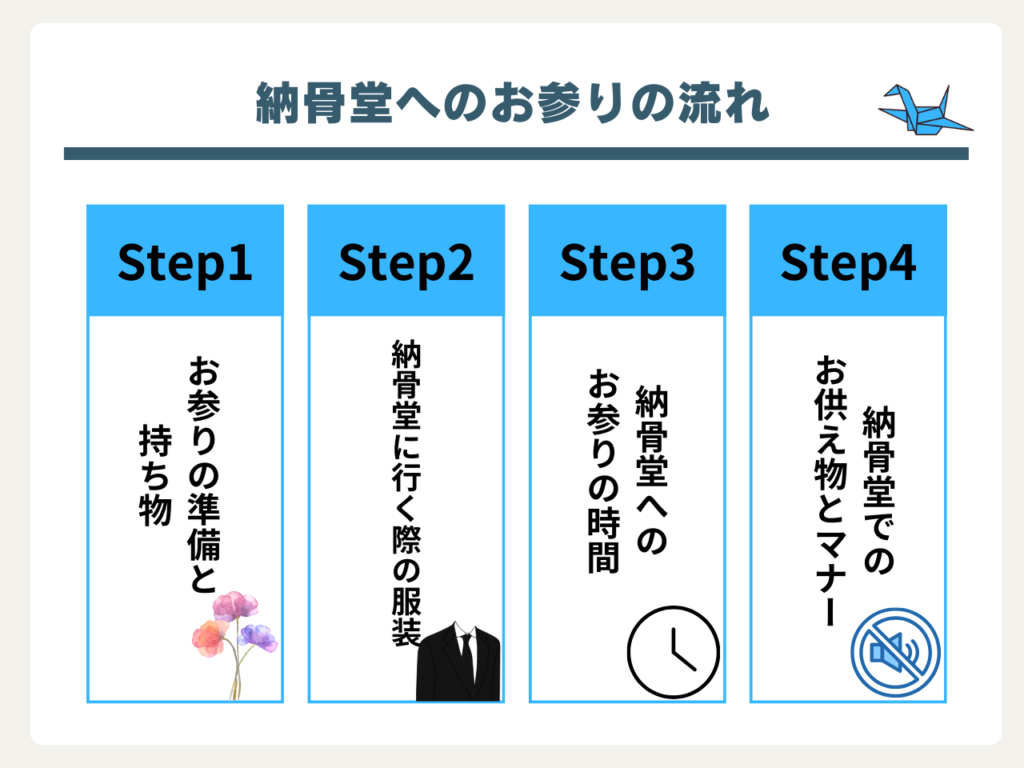

納骨堂へのお参りの流れ

納骨堂へのお参りは、事前準備から実際のお参り、帰宅後の作法までの流れが一般的です。下記4STEPでお参りに行くまでの流れを確認しておきましょう。

お参りの準備と持ち物

納骨堂へのお参りを行う際は、数珠やお線香、ろうそくなどの基本的な仏具を準備しましょう。施設によっては、これらの道具が用意されていることもありますが、持参することで心を込めた供養ができます。

また、お供え物を持参する場合は、施設のルールに従うことが大切です。一般的には花や果物などが選ばれますが、施設によっては制限があるため、事前に確認すると安心です。

納骨堂に行く際の服装

納骨堂へのお参りには、落ち着いた服装を心がけることが大切です。特に正式な場での参拝であれば、黒やグレーなどの控えめな色を選ぶと良いでしょう。フォーマルな服装が一般的ですが、カジュアルな納骨堂もあるため、施設の雰囲気に合わせることが望ましいです。

また、靴を脱いで参拝する場所もあるため、脱ぎ履きしやすい靴を選ぶと便利です。個人の気持ちを込めた服装選びが、故人への敬意につながります。

納骨堂へのお参りの時間

納骨堂へのお参りの時間は、基本的に決まった営業時間内に行うのが一般的です。多くの施設では午前中から夕方まで開放されていますが、施設によっては、特定の曜日や時間帯に制限がある場合もあります。平日は比較的空いていることが多いため、ゆっくりとお参りができるでしょう。

また、お彼岸やお盆などの時期には混雑が予想されるため、時間に余裕を持って訪れるとスムーズです。事前に開館時間を確認することが大切です。

納骨堂でのお供え物とマナー

納骨堂でのお供え物にはいくつかの種類があります。花や果物、お菓子などが一般的で、それぞれの施設で許可されているものを選ぶと良いでしょう。特にお花は故人への敬意を表すものであり、白や淡い色のものが多く選ばれますが、施設によっては生花を制限している場合もあるため、事前に確認が必要です。

また、食べ物をお供えする場合、後で持ち帰ることが一般的です。マナーを守り、他の参拝者の妨げにならないよう心がけましょう。

納骨堂お参りの作法

納骨堂のお参りには、決まった作法が存在し、故人への敬意を表します。心を落ち着かせて手を合わせることで、故人とのつながりを感じることができます。

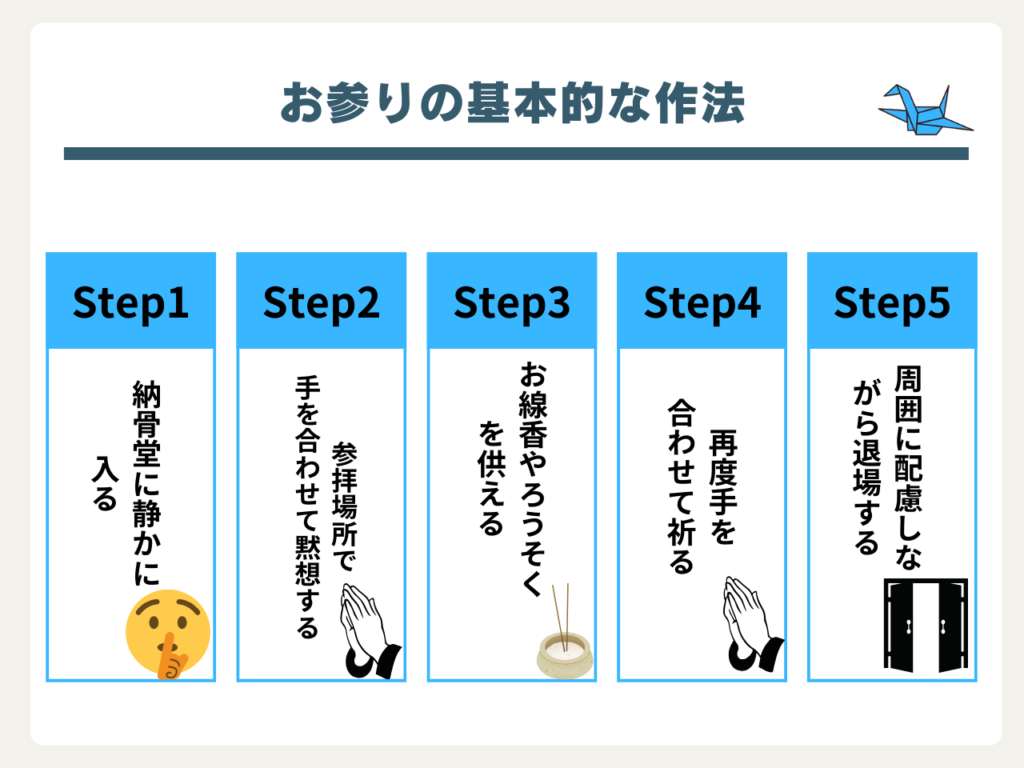

お参りの基本的な作法

納骨堂のお参りには、基本的な作法がいくつかあります。まず、静かに納骨堂に入り、周囲の方に配慮しながらお参りを行います。手を合わせて黙想し、故人への想いを込めることで、心を清めます。

また、お線香やろうそくを供える際には、火をつけたら吹き消さず、手で仰いで消すのが一般的です。参拝の際は、他の参拝者に配慮し、静かに行動することが大切です。尊敬の念を持って行動することが求められます。

お参りの際の注意点

納骨堂でお参りを行う際には、他の参拝者に迷惑をかけないよう心がけましょう。例えば、静かな環境が求められるため、携帯電話の電源を切り、話し声を控えることが大切です。

また、靴を脱ぐ必要がある場所も多いため、靴の脱ぎ方や靴を置く場所にも配慮しましょう。香りが強すぎるお供え物や、規定外の仏具を持ち込むのは避けた方が良いです。これらのマナーを守ることで、周囲の人々にも気持ちよくお参りしてもらえます。

お布施と香典について

納骨堂でのお布施や香典については、事前に知識を持っておくことが大切です。まず、お布施は僧侶に対して感謝を表すものであり、金額や渡し方に一定のマナーがあります。一般的には封筒にお金を包み、表書きには「お布施」と記します。

次に、香典は故人への供養の気持ちを示すもので、金額は故人との関係性によって異なることが多いです。納骨堂の運営方針や宗教の形式に応じて異なる場合もあるため、参拝する前に確認しておくと安心です。

納骨堂でのお彼岸とお盆のお参り

お彼岸とお盆の時期には、納骨堂へのお参りが増えるため、一般的な時期とは異なる作法や注意点が必要です。

お彼岸のお参りのポイント

お彼岸は春と秋に行われる伝統的な行事で、先祖供養のために多くの人々が納骨堂に訪れます。この時期は混雑が予想されるため、早めに訪れるのがおすすめです。お供え物としては、故人が好んだものを持参する人も多く見られます。

また、お彼岸は季節の変わり目でもあるため、服装にも気を配ると良いでしょう。納骨堂の運営時間が変更される場合もあるので、事前に確認し、周囲の人々と円滑にお参りができるよう心がけましょう。

お盆の時期に気をつけること

お盆は、先祖が現世に戻るとされる大切な時期で、多くの方が納骨堂を訪れます。特にお盆期間中は、納骨堂が通常よりも混み合うため、時間に余裕を持って訪れるのが良いでしょう。

また、お供え物としては、清涼感のあるお花や、故人が好きだったお菓子などが一般的に選ばれます。さらに、お盆の時期は暑さが厳しい場合が多いため、服装は涼しげで清潔感のあるものを心がけましょう。周囲の参拝者に配慮しながら、静かにお参りすることが大切です。

納骨堂のお参りに関するよくある質問

納骨堂のお参りに関して、時期や作法、時間帯など、よくある疑問について詳しく説明していきます。

納骨堂のお参りはいつ行くべきか

納骨堂へのお参りのタイミングは、故人の命日やお彼岸、お盆が一般的です。また、故人の誕生日や結婚記念日など、家族が集まりやすい日にお参りすることも多いです。

最近では、平日に訪れる方も増えており、静かな環境でお参りができるため、ゆっくりと故人との対話を楽しむことができます。家族で相談し、最適なタイミングを見つけることが重要です。納骨堂の営業時間も確認すると良いでしょう。

夕方のお参りは可能か

納骨堂のお参りは、夕方まで対応している施設が多いですが、閉館時間が早まる場合もあります。特に冬季には、日没に合わせて早く閉館する納骨堂もありますので、事前に確認することが大切です。

また、夕方のお参りは混雑を避けられるため、落ち着いてお参りしたい方にはおすすめです。ゆっくりと過ごしたい場合は、閉館間際ではなく余裕を持って訪れるのが望ましいでしょう。

友人や親族以外のお参りについて

友人や親族以外のお参りについても、納骨堂によっては許可されている場合があります。しかし、参拝を希望する場合は、遺族の意向や納骨堂の方針に従うことが大切です。特に、故人と深い関係があった場合には、遺族に一言伝えてから参拝すると良いでしょう。故人への尊敬の念を表しながら、丁寧にお参りすることが大切です。

まとめ

納骨堂のお参りは、故人への想いを込めた重要な供養のひとつです。お参りの作法やお供え物、マナーなど、基本的なポイントを押さえることで、故人への敬意を示すことができます。また、お彼岸やお盆など、特別な時期には特に多くの参拝者が訪れるため、事前の準備が大切です。周囲の人々と協調し、落ち着いてお参りを行うことを心がけましょう。

コメント