納骨堂と墓は、どちらも故人を供養するための場所ですが、その役割や特徴には多くの違いがあります。現代では、ライフスタイルや宗教的な背景に応じて、どちらを選ぶかが重要な決断となっています。この記事では、納骨堂と墓の違いを徹底的に解説し、どちらを選ぶべきかを詳しく考察します。これを読めば、最適な供養方法が見つかるでしょう。

納骨堂とはどんな場所か

納骨堂は、遺骨を保管するための場所で、個別に骨壺を収納できるスペースが設けられています。宗教施設や公共施設に設置されることが多いです。

納骨堂の基本概念と機能

納骨堂は、遺骨を安置するための施設で、墓地に代わる選択肢として近年注目を集めています。その基本概念は、遺骨を個別に管理し、専用のスペースに収納することにあります。

また、納骨堂は都市部に多く、土地が限られた地域での供養に適しています。納骨堂内には専用のスペースや礼拝室が用意され、定期的にお参りできるような機能も整えられています。遺族が手軽に供養できる点も、大きな特徴です。

納骨堂の種類とその特徴

納骨堂にはさまざまな種類があり、選ぶ際にはそれぞれの特徴を理解することが大切です。まず、個別に区画が設けられている「個別型納骨堂」があり、これは一つ一つの遺骨を個別に安置するため、プライバシーを保てます。次に、「合同納骨堂」があり、多くの遺骨が合同で安置されるため、費用が抑えられます。

また、近年では、遺骨をデジタル管理する「デジタル納骨堂」も登場しており、より便利に供養ができるようになっています。

墓とは何か

墓は、故人の遺骨を埋葬し、石碑や墓石でその存在を記念するための場所です。伝統的な供養方法として長く親しまれています。

一般墓とその維持管理について

一般墓は、家族や個人が所有する墓地のことで、そこに故人の遺骨を埋葬し、供養します。一般的に墓石を建て、その下に遺骨を安置する形が主流です。維持管理には、墓地の清掃や草刈り、定期的なお参りが必要となります。

また、墓地の使用権や管理費が必要で、墓の設置後も費用が発生します。さらに、法要や年忌供養などの宗教的儀式を行うことも多く、墓を守るためには家族の協力が不可欠です。これらの維持管理が、一般墓の特徴です。

墓の種類と選び方

墓にはいくつかの種類があり、それぞれの特徴や選び方を理解することが重要です。一般墓のほかに、家族全員が共に眠る「合祀墓」や、樹木をシンボルにして自然と共に眠る「樹木葬」などがあります。これらは、宗教的な背景や予算、供養の方法によって選択されます。特に、自然葬が注目されており、環境に配慮した供養方法として人気を集めています。選び方は、家族の意向や供養のしやすさ、予算を考慮しながら決めるとよいでしょう。

納骨堂と墓の主要な違い

納骨堂と墓には、供養方法や管理形態などで大きな違いがあります。納骨堂は都市部に多く、コンパクトで維持がしやすい一方、墓は広い敷地を必要とし、伝統的な埋葬方法です。これらの違いを理解することで、どちらが自身の供養に適しているか判断することができます。

所有権や管理責任の違い

納骨堂と墓の所有権や管理責任には大きな違いがあります。墓は一般的に家族や個人が所有し、管理責任も所有者にあります。定期的な清掃やメンテナンス、法要の手配など、墓の維持には多くの手間がかかります。一方、納骨堂は施設管理者が全体の維持を行うため、遺族の手間は少なくなります。

また、納骨堂では個別に区画を借りる形式が多く、所有権というよりも使用権に近い形態になります。このため、管理負担が軽減され、費用も比較的抑えられることが一般的です。

お参りの方法とその文化的背景の違い

納骨堂と墓では、お参りの方法や文化的な背景が異なります。墓の場合、一般的には墓石の前で手を合わせ、線香を供えるなどの伝統的な儀式が行われます。また、墓参りは定期的に家族で行うことが多く、日本ではお盆やお彼岸の時期に行われることが一般的です。

一方、納骨堂では、室内に設置されている場合が多く、天候に左右されないため、気軽に訪れることができる点が特徴です。文化的にも、近年は都市部での生活様式に合わせた新しい供養の形として受け入れられています。

費用や初期投資の比較

納骨堂と墓では、初期投資や維持費用にも大きな差があります。墓を建てる場合、土地の取得費用や墓石の設置費用がかかり、初期投資が高額になることが多いです。

また、維持管理費も定期的に発生します。一方、納骨堂は墓に比べて初期投資が抑えられる傾向にありますが、使用料や管理費が必要です。これらの費用の差を考慮して、自身や家族の状況に合った選択が求められます。

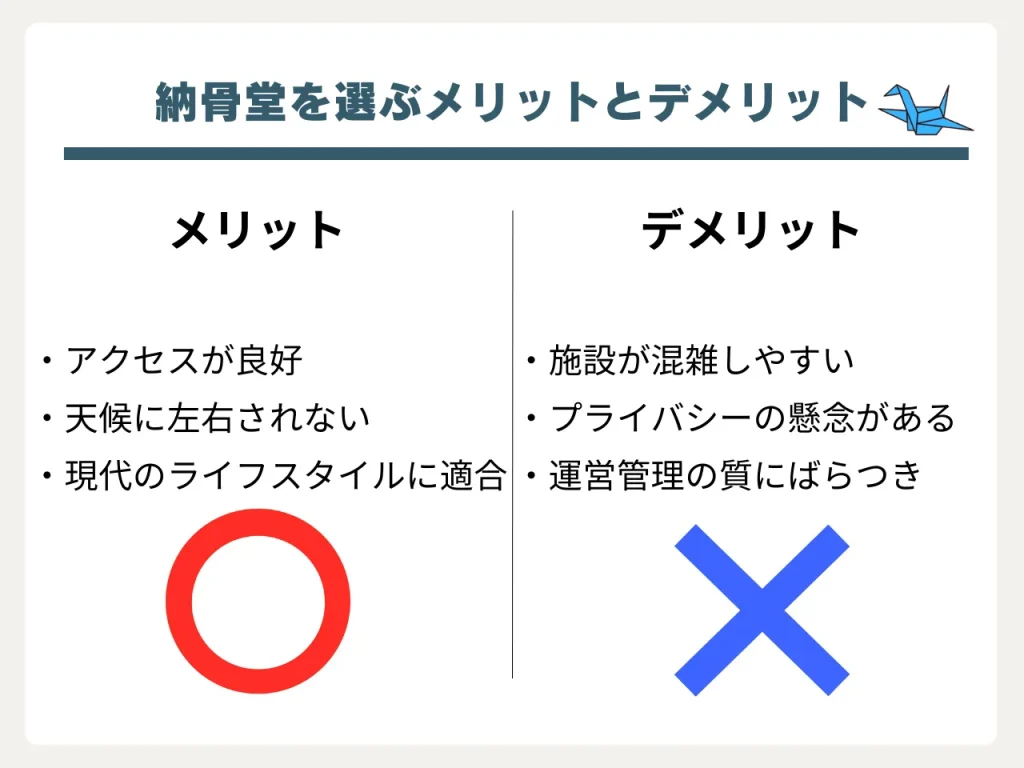

納骨堂を選ぶメリットとデメリット

納骨堂を選ぶ際には、利便性や費用面でのメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。それぞれの特徴を理解することが重要です。

納骨堂の利便性と感染症対策

納骨堂はその利便性から、多くの人々に選ばれています。特に、都市部に多く設置されているため、アクセスが良く、定期的にお参りしやすい点が大きな魅力です。屋内に設置されている納骨堂が多いため、天候に左右されず快適に利用できることも利便性の一つです。

また、近年では感染症対策にも力を入れており、換気設備の充実や、一定の人数に制限して入場できるようにするなどの対策が講じられています。このように、納骨堂は現代のライフスタイルや衛生環境に配慮した供養方法として注目されています。

納骨堂特有のトラブル事例とその対策

納骨堂には、その特有のトラブルも存在します。例えば、利用者が多いため、施設が混雑し、予約が取りづらくなることがあります。特にお盆やお彼岸などの時期には、お参りが集中しやすく、施設の利用に制限がかかる場合もあります。

また、個別の区画が他の利用者と隣接しているため、プライバシーに対する懸念があることも少なくありません。さらに、施設の運営管理に問題が生じる場合、遺骨の管理が不十分になるリスクもあります。これらのトラブルに対しては、事前に施設の評判を確認したり、管理体制が整った納骨堂を選ぶことが重要です。対策を講じておくことで、安心して供養ができる環境を確保することができます。

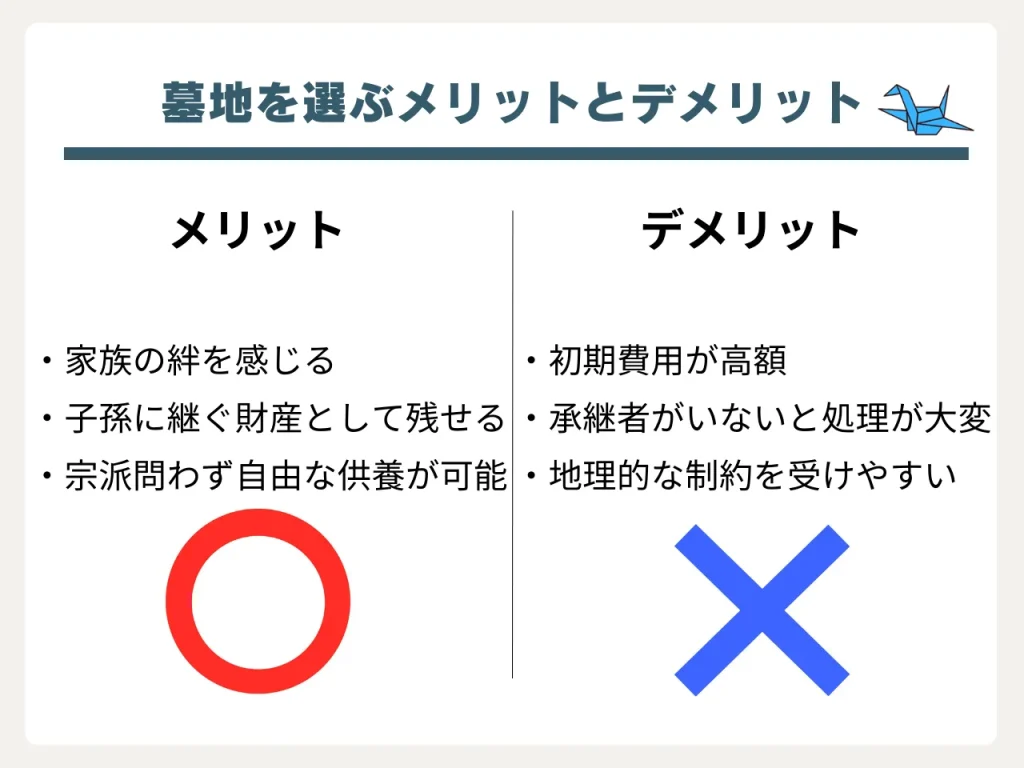

墓地を選ぶメリットとデメリット

納骨堂ではなく、お墓を選ぶメリットとデメリットを紹介します。

【メリット】

・先祖代々の墓として、家族の絆を実感できる場所となる

・お墓参りを通じて、故人を偲ぶ具体的な場所がある

・自然に囲まれた環境で、心が安らぐ

・子孫に引き継ぐ財産として残せる

・宗教や宗派を問わず、自由な供養が可能

【デメリット】

・土地の購入や墓石の建立など、初期費用が高額

・年間の管理費や草刈りなどの維持費用が継続的に発生

・承継者がいない場合の管理や処分が課題

・地理的な制約により、お墓参りの頻度が限られる

・災害時の墓石の倒壊リスクがある

それぞれのポイントを事前に確認して、納骨堂とお墓のどちらかが良いか検討しましょう。

霊園の選び方と注意点

霊園を選ぶ際には、立地や費用、管理体制などを考慮することが重要です。まず、立地は家族が定期的にお参りできる距離にあるかを確認する必要があります。遠方にある場合、管理が難しくなる可能性があります。次に、費用面では、購入時の初期費用や、その後の維持管理費用について事前に把握することが大切です。

また、管理体制がしっかりしている霊園を選ぶことで、後々のトラブルを防ぐことができます。霊園の評判や過去のトラブル事例を確認することも、安心して選ぶためのポイントです。最後に、霊園の利用規約や宗教的な制約についても十分に理解し、自身の信仰や家族の意向に合った場所を選びましょう。

墓石建立の手続きとその流れ

墓石を建立するためには、いくつかの手続きと段階を踏む必要があります。まず、霊園や墓地の管理者に許可を得て、墓石のデザインやサイズを決定します。

次に、石材店と契約を結び、墓石の製作を依頼します。墓石の設置には、基礎工事が必要な場合もあり、そのための費用も考慮する必要があります。完成後、管理者による確認が行われ、問題がなければ正式に墓地として利用が開始されます。墓石建立には時間と手間がかかるため、余裕を持って準備することが大切です。

納骨堂とお墓はどちらを選ぶべきなの?

納骨堂と墓のどちらを選ぶべきか、迷っている方に向けて、選択のポイントを詳しく解説します。それぞれの供養方法にはメリットとデメリットがあり、家族のライフスタイルや供養のしやすさ、費用などを考慮することが重要です。最適な選択をするためのガイドラインを提供します。

納骨堂と墓、どちらを選ぶべきか

納骨堂と墓、どちらを選ぶべきかは、家族のライフスタイルや価値観、予算に応じて異なります。納骨堂は、都市部に住んでいる方や、管理の手間を軽減したいと考える方にとって、便利な選択肢です。アクセスがよく、維持管理も施設側が行ってくれるため、忙しい現代社会においては大変人気があります。

一方、墓は伝統的な供養方法であり、長い歴史を持つため、家族の一体感を重んじる方や、自然に囲まれた場所で供養したい方に適しています。特に、世代を超えて受け継がれることが多いため、長期的な視点での選択が必要です。自分や家族の状況に合わせて、どちらが最適かをじっくり考えることが大切です。

家族の要望に応じた選択ポイント

家族の要望に応じて、供養の場所を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントがあります。まず、家族が定期的にお参りできるかどうかが大切です。遠くにあるとお参りの頻度が減ってしまうことがあります。また、家族の中で宗教や供養のスタイルに対する考え方が異なる場合、全員が納得できる供養方法を選ぶことが重要です。

さらに、費用面で無理がない選択をすることも、長期的な満足感に繋がります。これらのポイントを考慮して、家族全員が納得できる選択をしましょう。

お墓から納骨堂への移転について

お墓から納骨堂への移転は、近年増加している選択肢の一つです。移転の手続きや費用について、しっかりと理解しておくことが重要です。

手続きと必要書類

お墓から納骨堂への移転を行うためには、いくつかの手続きと必要書類があります。まず、移転する場合、現在の墓地の管理者に対して移転の意向を伝え、許可を得る必要があります。次に、納骨堂の施設側との契約手続きを行い、移転先の納骨スペースを確保します。その際、故人の埋葬許可証や、遺骨の管理に関する書類が必要になることが一般的です。

また、移転に伴う費用についても、事前に確認しておくことが大切です。移転にかかる費用は、墓地の撤去費用や、納骨堂の利用料などが含まれます。手続きが完了した後、遺骨を移動し、新たな場所で供養を開始します。移転には時間がかかる場合があるため、早めに準備を進めておくことが大切です。

移転にかかる費用について

お墓から納骨堂への移転にかかる費用は、いくつかの要素によって異なります。まず、現在の墓地から遺骨を取り出す際にかかる撤去費用があります。これは、墓石の解体や、埋葬された遺骨の取り扱いに関する作業費用を含みます。次に、納骨堂での新たな契約にかかる利用料や、管理費用が発生します。

これに加え、移転の際には運搬費や、供養に関わる儀式の費用も考慮しなければなりません。費用は施設の場所や規模によって異なるため、事前に詳細な見積もりを取ることが重要です。これらの費用を総合的に判断し、無理のない範囲で計画を立てることが移転の成功につながります。

まとめ

納骨堂と墓、それぞれには異なるメリットとデメリットがあります。自分や家族のライフスタイルや価値観、費用面を考慮しながら、最適な供養方法を選ぶことが大切です。また、供養の場所は一度決めると長期間にわたり利用するため、慎重に選ぶことが重要です。

コメント