改葬許可証の取得を考えている親族や関係者の方、お墓を移転したい場合、改葬許可証が必要になります。本記事では、改葬許可証の取得方法と具体的な手続きのポイントについて詳しく解説します。

改葬許可証とは何か?

改葬許可証とは、現在の墓地や霊園から遺骨を他の場所に移す際に必要となる公的書類です。この証明書を取得することにより、法的に正当な手続きを踏んで遺骨を移転することが可能になります。高齢化や都市化が進む現代では、地方から都市部へ移り住むケースが増加し、墓じまいを含む改葬のニーズが高まっています。

改葬許可証の取得は、そのようなニーズに対応するための一環であり、円滑な遺骨の移転を保証する重要な役割を果たしているのです。改葬許可証を取得することで、家族や遺族の心情に配慮しつつ、法的な問題を避けることができます。

改葬許可証の概要

改葬許可証とは、現在のお墓から遺骨を別の場所に移すために必要な公的書類です。主に地方から都市部への移住や、お墓の管理負担の軽減を目的とした『墓じまい』が背景にあります。改葬許可証がないと、遺骨の移転は法律で認められませんので、重要な手続きです。

改葬許可証を取得するためには、いくつかの書類が必要です。代表的なものには、遺骨を受け入れる墓地や霊園からの『受入証明書』、現在の墓地管理者からの『埋蔵証明書』、役所が発行する『改葬許可申請書』、申請者の『本人確認書類』、遺骨の方と続柄や死亡した日がわかる書類(戸籍・除籍謄本)があります。これらを準備し、役所に提出することで改葬許可証が発行されます。

また、改葬許可証の発行には、それぞれの地域によって異なる手続きや費用が発生するため、事前に地域の役所に確認することが重要です。この手続きをスムーズに進めるために、専門家のアドバイスを受けることも有効です。改葬許可証を取得し、心配事なく遺骨の移転を行いましょう。

墓じまいと改葬許可証の関係

墓じまいとは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還する手続きのことを指します。この過程において必要となるのが改葬許可証です。改葬許可証は、現在の墓地から遺骨を移す際に法的に必要な書類であり、これを取得することで遺骨の移転が公式に認められます。

墓じまいの手続きを進めるためには、新しい安置場所の受入証明書をまず取得し、その後改葬許可申請書と既存の墓地管理者からの埋蔵証明書を揃える必要があります。これら書類を市区町村の役所に提出し、改葬許可証を発行してもらいます。

また、改葬許可証を取得する際にはいくつかの費用や時間がかかることも覚えておく必要があります。手続き全体の流れを把握し、スムーズに進めるための準備を行うことが大切です。具体的な手続き詳細については、後述のセクションでご案内します。

改葬許可証の具体的な取得方法

改葬許可証を取得するためには、いくつかの手順を踏む必要があります。まず、新しい墓地または霊園で遺骨を受け入れてもらうための受入証明書を取得します。この受入証明書は、改葬先の霊園や墓地で発行してもらいます。また、改葬元の墓地管理者から埋蔵証明書を得る必要があります。これは、遺骨が現在どこにあるかを証明する書類です。

これらの書類を揃えたら、次に必要なのは改葬許可申請書です。改葬許可申請書は市町村役場で入手できる場合が多く、ウェブサイトからダウンロードできることもあります。申請書には、故人の情報や現墓地の情報、新墓地の情報などを記入します。

全ての書類が揃ったら、改葬許可証の申請手続きを市町村役場にて行います。役場で審査を受け、問題がなければ改葬許可証が発行されます。この許可証が発行されるまでには、役場によって異なりますが、数日から10日程度かかることもありますので、スケジュールに余裕を持って準備を進めることが大切です。

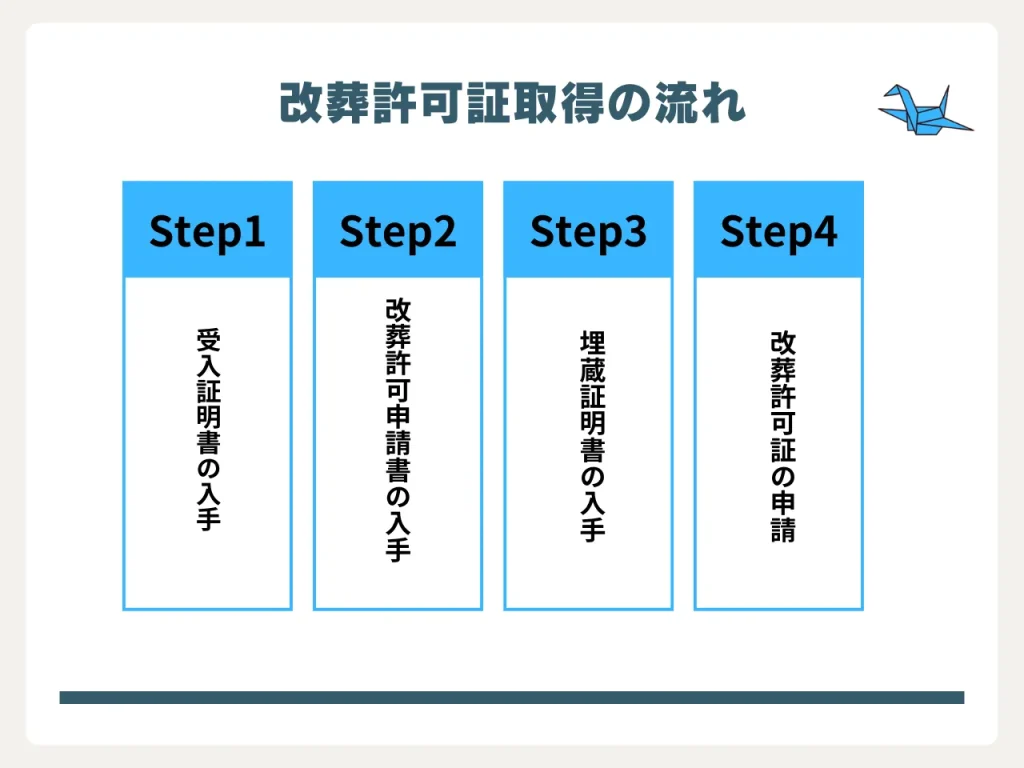

改葬許可証を取得するためのステップ

改葬許可証を取得するためには、いくつかの重要な手続きを踏む必要があります。この手続きは、しっかりと計画を立てて進めることで、スムーズに進行します。ここでは、改葬許可証を取得するための主要なステップを紹介します。

ステップ1:受入証明書の入手

改葬許可証を取得するための第一歩は、受入証明書を入手することです。受入証明書とは、遺骨を新たに受け入れる墓地や霊園の管理者が発行する証明書です。これにより、改葬先の受け入れが正式に確認されます。

受入証明書の入手方法は、改葬先の墓地や霊園に直接問い合わせるのが一般的です。電話やメール、または現地訪問など、各墓地や霊園によって手続き方法が異なるので、事前に確認しておくとスムーズです。

また、多くの墓地や霊園では、申請書類の提出と管理費用の支払いが必要です。その際には、適切な書類を揃えておくことが重要です。この手続きが円滑に進むことで、次のステップに進む準備が整います。

ステップ2:改葬許可申請書の入手

改葬許可申請書は、改葬を行う際に必要な書類の一つです。この申請書を入手するためには、市区町村の役所や霊園の管理事務所に問い合わせることが一般的です。通常、この申請書は役所の窓口で直接受け取ることができますが、多くの自治体ではオンラインでダウンロードできる場合もあります。

申請書には、改葬を希望する遺骨に関する詳細な情報を記入する必要があります。故人の名前、死亡日時、現在の埋葬地、改葬先の情報、死亡者の本籍、住所、性別、火葬場所、火葬年月日、改葬理由などが求められるため、事前に確実に情報を整理しておくことが大切です。また、申請書を提出する際には、本人確認書類やその他必要な書類も合わせて用意しておくと手続きがスムーズに進みます。

このステップをきちんと踏むことで、改葬許可証の発行がスムーズに進みます。改葬許可申請書の入手は改葬手続きの重要な一環として、適切に行いましょう。

ステップ3:埋蔵証明書の入手

埋蔵証明書は、遺骨が現在どの場所に埋葬されているかを証明する文書です。この証明書は、改葬許可証の申請において不可欠な書類の一つです。

まず、埋葬証明書は市町村役場に発行を依頼します。管理者は遺骨が実際に埋葬されていることを確認し、その証明として埋葬許可書を発行します。この際には、申請者の身分証明書などの書類が必要になることがあります。

また、管理者によって発行手数料がかかる場合もありますので、事前に確認しておくことが大切です。埋葬証明書を受け取った後、他の必要な書類とともに改葬許可証の申請を行います。

ステップ4:改葬許可証の申請

ステップ4では、いよいよ改葬許可証の申請を行います。まず、これまでに集めた受入証明書、改葬許可申請書、埋蔵証明書をしっかりと確認しましょう。これらの書類が全て揃っていることが申請の前提条件です。

次に、申請を行う役所に書類を提出します。通常は、市区町村の窓口で申請を受け付けています。役所の窓口での対応時間は平日のみの場合が多いため、事前に役所の営業時間を確認することをおすすめします。また、郵送での申請が可能な場合もありますので、遠方の方はこの方法を検討してみてください。

申請が受理され、必要な書類が揃っていると、改葬許可証が発行されます。発行には数日から数週間かかる場合があるため、この期間も計画に含めておくと良いでしょう。許可証が手元に届いた後は、次の手続きに進む準備を整えましょう。

申請に必要な書類の詳細

改葬許可証を取得するためには、いくつかの書類の準備が必要です。ここでは主な書類について詳しく説明します。

まず、改葬許可申請書が必要です。これは、市区町村役場で手に入れることができ、必要事項を記入することで申請の第一歩となります。

次に、埋蔵証明書が必要です。これは現在お墓がある寺院や墓地管理者から取得します。この書類により、埋葬されている遺骨の状況を証明します。

最後に、受入証明書も用意します。これは新たに遺骨を受け入れる予定の墓地や霊園から発行される書類で、遺骨を移す先が決まっていることを確認する書類です。

改葬許可申請書

改葬許可申請書は、改葬許可証を取得するために必要な重要な書類です。この申請書は、自治体の役所で入手することが可能です。改葬を希望する人は、まず申請書を正確に記入し、その後必要な書類と一緒に提出する必要があります。

申請書の記入には、改葬を希望する遺骨の情報や、新しい埋葬先の詳細など、具体的な情報を提供することが求められます。また、提出前に必ず記入漏れや誤りがないかを確認してください。申請が通らない場合、手続きが遅延する可能性があるため、注意が必要です。

正しく記入された改葬許可申請書が提出されると、自治体の担当部署で審査が行われます。審査が無事に通れば、改葬許可証が発行され、改葬手続きを進めることができます。

埋蔵証明書

埋蔵証明書とは、遺骨が現在埋葬されている場所を証明する書類です。改葬許可証を取得するためには、この書類が必須となります。埋蔵証明書は、遺骨が安置されている墓地や霊園の管理者から発行されます。

具体的には、墓地管理者に対して埋蔵証明書の発行を依頼し、その墓地の所在地や埋蔵されている遺骨の情報を記載してもらいます。この手続きにより、現在の埋蔵状況が公式に確認できるため、改葬手続きがスムーズに進められます。

埋蔵証明書を発行してもらう際には、必要な書類や手数料が異なる場合があるため、事前に墓地や霊園の管理事務所に確認すると良いでしょう。これにより、必要な準備を整えた上でスムーズに手続きを進めることができます。

受入証明書

改葬許可証を取得するためには、まず受入証明書を入手する必要があります。受入証明書とは、新たに遺骨を収める墓地や納骨堂が、遺骨の受け入れを承認したことを証明する書類です。

この書類を入手するためには、新しい墓地や納骨堂の管理者に相談し、必要な手続きを行います。具体的には、申請書の提出や管理者との契約の締結が求められることが一般的です。地域によっては、指定された格式や書式があるため、予め確認しておくことをお勧めします。

受入証明書を取得した後、この書類を基に改葬許可申請書を提出する際に役所に提示します。受入証明書は改葬手続きの第一歩となりますので、しっかりと準備を進めておくことが重要です。具体例として、東京都の場合、公営の霊園や民営の墓地でも受入証明書が必要になる場合があります。このステップを無事に完了し、次の手続きへとスムーズに進めることを目指しましょう。

改葬許可証の提示と次の手続き

改葬許可証を無事に取得したら、次に行うべき手続きに移ります。まず、改葬先の墓地や霊園でこの許可証を提示する必要があります。これにより、遺骨の受け入れ手続きの一部が開始されるのです。この際、受け入れ先の管理者と事前に連絡を取り、手続きの流れや当日の準備について確認しておくことが重要です。

また、改葬許可証を提示するのは受け入れ先だけでなく、元々の墓地や霊園でも必要な場合があります。特に、すでに納骨されている遺骨を取り出す際には、これらの手続きが求められることがあります。

手続きが完了した後は、遺骨を新しい場所に運搬する必要があります。遺骨の取り扱いに十分な注意を払いましょう。これらの手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要な書類を揃え、各ステップを確認しておくことが欠かせません。

改葬許可証を提示するタイミング

改葬許可証を正しいタイミングで提示することは、手続きを円滑に進める上で非常に重要です。まず、新たな墓地や霊園で埋葬の手続きを行う際に改葬許可証を提出する必要があります。この書類がないと、新しい場所で遺骨を受け入れることができません。

次に、既存のお墓から遺骨を取り出す際にも改葬許可証が必要です。墓地管理者や業者が作業を行う上で、正式な書類がないと手続きを進めることが難しくなります。具体的なタイミングとしては、遺骨を移動する前に事前に提出することが一般的です。

例えば、新しい墓地での法要や納骨の日程を設定する際に、改葬許可証を早めに準備しておくとスムーズに進行できます。こうすることで、不測の事態を避けやすくなりますし、ご家族や関係者との連絡もスムーズに行えるでしょう。改葬許可証を適切なタイミングで提示することは、手続き全体のスムーズな進行を支える重要なポイントです。

提示が必要な場面

改葬許可証は、特定の場面で提示が求められる重要な書類です。まず、遺骨を現墓地から撤去する際に、墓地管理者に改葬許可証を提示する必要があります。これにより、法的に適切な手続きを経て遺骨を移動することが証明されます。

次に、新しい墓地や霊園に遺骨を埋葬する場面でも、改葬許可証の提示が求められます。新しい墓地の管理者が受入証明書をチェックするためです。また、火葬場で遺骨を処理する場合には改葬許可証が必要となることがありますが、公共交通機関を利用して遺骨を運ぶ際には特に許可証は必要ありません。

改葬許可証は、遺骨の移動に関する法的手続きを明示するものです。そのため、関連する全ての手続きや遺骨の移動における各段階で提示する必要があることを把握しておくと、スムーズに進めることができます。

改葬許可証に関する注意点と有効期限

改葬許可証を取得する際にはいくつかの注意点と有効期限が存在します。まず、改葬許可証には発行から一定の有効期限があるため、取得後すぐに改葬手続きを開始することが必要です。改葬許可証には法律上の有効期限はありませんが、墓地管理者によって有効期限が定められる場合があります。この期限を過ぎると、再度申請が必要になるので注意が必要です。

また、改葬許可証を取得する過程で、遺骨の受け入れ先と旧墓地の管理者からの証明書類(受入証明書や埋蔵証明書)を収集する必要があります。これらの書類には、手続きに時間がかかる場合があるため、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。

さらに、地域によっては独自の規則や追加の書類が必要となる場合がありますので、事前に市町村の窓口で詳細を確認することをおすすめします。特に、墓じまいや改葬を行う際には、関係者との連絡や相談を通じて、不明点や不安を解消しながら進めることが大切です。

改葬許可証の有効期限

改葬許可証の有効期限は、多くの人にとって重要な情報です。改葬許可証の取得後、許可証が無期限で有効であるわけではありません。改葬許可証には有効期限はありません。許可日を記載します。ただし、改葬先によっては改葬の手続きに期間を定めている場合もありますので改葬先の指示に従ってください。したがって、改葬手続きをスムーズに進めるために、有効期限内に必要な手続きを完了することが求められます。

例えば、改葬許可証に有効期限はないため、書類があればいつでも改葬の手続きを進めることができます。ただし、改葬先の新しい墓地のなかには、契約してから納骨までの期間に規定がある場合もあるため、その期限に注意して進めましょう。有効期限が過ぎると再度申請が必要となることもありますので注意が必要です。事前に詳細を確認し、準備を整えておくことがトラブル回避につながります。

改葬許可証の有効期限に関する情報は、各自治体の公式サイトや担当窓口に問い合わせることで確認できます。手続きを進める際には、これらの情報を基にスケジュールを立て、適切なタイミングで進めるよう心がけましょう。

改葬許可証の発行手数料

改葬許可証の発行手数料は、市区町村によって異なることがあります。一般的には0円から千円程度ですが、事前に確認することが重要です。特に、手数料の支払い方法や支払い場所が異なる場合があるので、申請先の窓口や公式サイトで詳細を確認しましょう。

また、一部の自治体では、証紙を購入して手数料を支払う方法が採用されています。この場合、証紙を購入する場所や購入方法についても注意が必要です。手続きがスムーズに進むよう、必要な情報を事前に収集しておくことが大切です。

最後に、改葬許可証の発行手数料は、その他の関連手数料とも合わせて全体の費用を把握するようにしましょう。改葬にかかる総額を見積もることで、安心して手続きを進めることができます。

改葬手続き全体のスケジュール管理

改葬手続きは多くのステップが含まれているため、スムーズに進めるためにはスケジュール管理が重要です。まず、現地の自治体や墓地管理者との相談を早めに開始し、必要書類の手配を計画的に行うことが欠かせません。受入証明書や改葬許可申請書、埋蔵証明書などの書類取得には時間がかかることもあるため、それぞれの手続きにかかる所要時間を見積もってスケジュールを組むと良いでしょう。

また、法要を行う場合は、祭祀に必要な手配も含めたスケジュール調整が必要です。例えば、僧侶の手配や親族の招集を含めた日程調整を進める際には、関係者とのコミュニケーションを密にすることが求められます。一連の手続きを円滑に進めるためには、事前の計画と段取りが大切です。

全体のスケジュールを把握し、各ステップの進捗を逐一確認することが、改葬手続きをスムーズに行う鍵となります。

墓じまいと改葬手続きの全体スケジュール

墓じまいと改葬の手続きには、しっかりとしたスケジュール管理が必要です。まず最初に、墓じまいを決断したら、現地の墓地管理者に連絡し、改葬手続きの相談をしましょう。次に、新しい埋葬先を探し、受入証明書を取得することが重要です。

その後、改葬許可申請書と埋蔵証明書を準備し、地元の市区町村役場に申請を行います。申請が受理されるまでに数日から10日程度かかることが一般的ですので、早めに取り掛かることをお勧めします。

許可証が発行された後、改葬の実施日を設定し、墓じまいの作業に入ります。この際、法要を行う場合は僧侶などに事前に連絡を取り、スケジュールを調整しておきましょう。全体のプロセスには数ヶ月かかることが多いため、しっかりと計画を立てることが成功の鍵です。

関係者との連絡と相談

改葬をスムーズに進めるためには、関係者との連絡と相談が欠かせません。まず、現在の墓地管理者との打ち合わせが重要です。改葬許可証を取得するためには、埋蔵証明書が必要であり、これを発行してもらうための手続きや必要な書類について確認します。

次に、遺骨を移転する先の墓地や霊園の管理者とも事前に連絡を取り、受入証明書の取得手続きについて詳細を確認しましょう。新しい墓地の管理者とは、納骨の日程や遺骨の取り扱いについても話し合います。

さらに、親族や関係者との連絡も重要です。改葬は感情的な負担が大きいので、家族や親族には改葬の理由やスケジュールを丁寧に説明し、理解と協力を求めることが大切です。また、必要に応じて法的な助言を専門家から受けることで、適切な手続きを進めることができます。

改葬に伴う心情的負担の軽減

改葬は法律や手続きだけでなく、感情的な側面でも多くの負担が伴います。親族や友人との相談を通じて、心理的に落ち着ける環境を整えましょう。

まず、過去の思い出や出来事を共有することでお互いの理解を深めることが大切です。お墓や故人に対する感情を共有し合うことで、心の整理がつきやすくなります。

また、プロフェッショナルのサポートも活用しましょう。心理カウンセラーや宗教関係者が提供するアドバイスやサポートは、心の負担を軽減するのに役立ちます。一人で悩まずに専門家の力を借りましょう。

さらに、時間をかけたスケジュール管理も大切です。無理のないペースで手続きを進めることで、心に余裕を持てます。全体のスケジュールを家族や関係者と共有し、段階的に進めることで、精神的負担を減らすことができます。

以上の方法を活用し、心情的負担を軽減しながら、改葬手続きを進めることを心掛けましょう。

心の整理とサポート

改葬は家族や親族にとって大きな決断となり、心の整理が必要です。そのため、感情的なケアが重要となります。まず、改葬の意義や理由を家族と共有し、全員が納得する形で進めることが大切です。また、改葬に関する法要やお祓いを行うことで、心の区切りをつけることができます。

サポートについては、専門家やカウンセラーに相談するのも有効です。例えば、地域の墓地管理者や霊園の管理人は埋葬許可や墓地の記録管理、自治体報告などの業務を行っており、具体的なアドバイスを得られるでしょう。また、宗教や信仰に基づくサポートも心の支えとなります。

さらに、家族や親しい友人と感情を共有することで、心情的な負担を軽減することができます。改葬は感情的なプロセスをともないやすいため、心の整理には時間がかかるかもしれませんが、適切なサポートを受けることで乗り越えることができます。

専門家のアドバイスとサポート

改葬手続きは複雑で、必要書類の用意や各種手続きの進行に不安を感じることも多いです。このような場面で頼りになるのは、専門家のアドバイスとサポートです。例えば、霊園や墓地の管理者、葬儀会社の担当者などがいますが、改葬に関する知識と経験を持っているかどうかは個々の担当者によります。彼らは改葬に関する知識と経験を持っており、必要な手続きの説明や必要書類の準備をサポートしてくれます。

また、行政書士や弁護士などの専門家も大いに役立ちます。特に、法的な問題や複雑な手続きがある場合には、プロフェッショナルの助けを借りることでスムーズな進行が期待できます。地域ごとのルールや手続きの違いについても詳しくアドバイスをもらうことができるため、安心感が得られます。

さらに、インターネット上でも改葬に関する情報や専門家のサービスを提供しているサイトが多数あります。これらのリソースを活用することで、自己流ではカバーしきれない部分を補完し、手続き全体をより円滑に進めることが可能です。専門家のアドバイスを積極的に活用し、改葬手続きを確実に進めましょう。

地域別の改葬に関する具体的なケーススタディ

改葬手続きは地域によって異なることがあり、それぞれの地域特有のルールや風習に基づく対応が求められます。この項目では全国の主要な地域における具体的な改葬の事例を紹介し、地域ごとの特徴や注意点を解説します。

北海道・東北地方の事例

北海道・東北地方では、改葬の手続きに特有の事情があります。例えば、雪の多い地域では、冬季に遺骨の移動や埋葬が困難なため、改葬のタイミングには注意が必要です。多くの市町村では春から秋にかけて手続きを行うことを推奨しています。

具体的な事例として、青森県では改葬許可証の取得には市役所での申請が必要です。改葬許可証の取得には即日交付できない場合があるため、余裕をもって手続きを始めることが大切です。遺骨の受入証明書や埋蔵証明書などの書類を準備し、スムーズに申請を進めるためのサポートを市役所の窓口で受けることができます。

また、北海道では広いエリア内での移動が多いため、改葬許可証の申請が重要です。新しい墓地管理者からの受入証明書を入手する際には、電話やメールでの問い合わせが迅速な対応に繋がります。こうした適切な対策を取ることで、北海道・東北地方でも円滑に改葬手続きを進めることができます。

関東地方の事例

関東地方では、都心部を中心にお墓の移転を検討する方が増えています。交通の便が良い分、古くからの墓地が更新されず問題になるケースも多く、『墓じまい』が進行しています。例えば、都内に住むAさん一家は、管理が難しくなった郊外のお墓を市内の霊園に移すことを決めました。この際、Aさんは使用している墓地の管理者から埋蔵証明書を取得し、新たな霊園から受入証明書を受け取りました。これにより、問題なく改葬許可証を取得し、遺骨の移転の手続きを進めることができました。関東地方では、効率的に手続きを進めるために、地元の自治体と定期的に連絡を取りながら進めることが重要です。

中部・近畿地方の事例

中部・近畿地方の改葬に関する事例として、いくつかの特徴的なケースがあります。まず、この地域では都市部への人口集中が進んでいるため、地方から都市部への改葬が増加しています。例えば、愛知県では改葬が多く見られ、お墓の管理が困難になった高齢者が改葬を選ぶケースが増えています。

次に、京都府では歴史的な墓地が多いため、遺骨の移転には特別な許可が必要な場合があります。そのため、許可を得るための手続きが他地域よりも厳格になることがあります。この点を考慮して、改葬を計画するときには早めの相談が重要です。

大阪府では老朽化した墓地からの改葬が進行中です。特に、大阪市内では新しい霊園の募集が進められており、改葬に伴う手続きが迅速に行えるように自治体がサポート体制を整えています。

以上のように、中部・近畿地方では地域の特性や自治体の対応によって改葬の進め方が異なります。具体的な事例を参考にしてスムーズな改葬を目指しましょう。

中国・四国地方の事例

中国・四国地方では、改葬の手続きが地域ごとに異なる場合が多くあります。例えば、広島県では申請書類に加え、霊園管理者からの証明書も必要です。一方で、愛媛県では墓地の所在地により追加書類が求められる場合があります。このように、具体例を挙げることで各県の特徴を理解する助けとなります。

たとえば、山口県のケースでは、公営墓地での改葬の場合に一般的な手続きが求められます。墓地の管理者だけでなく、市役所への訪問も必要となり、事前に予約をすることが推奨されています。また、岡山県では改葬を行う際に、改葬許可申請書、埋蔵(葬)証明書、受入証明書を提出することが求められるため、事前に関係者と十分に話し合っておくことが大切です。

地域ごとの具体的な事例を知ることにより、スムーズに手続きを進めることができ、不安を軽減することができます。改葬の手続きを進める際には、各地域の役所や霊園管理者と事前にコンタクトを取り詳細を確認することが重要です。

九州・沖縄地方の事例

九州・沖縄地方では、改葬手続きにおいて地域特有の特徴が見られます。特に沖縄においては、伝統的な風習や文化が根強く残っており、改葬には慎重な手続きが必要です。例えば、告別式当日に納骨を行うことで先祖を敬う習慣があり、改葬許可手続きもこれに合わせて計画することが一般的です。

一方、福岡や鹿児島などの都市部では、都市化に伴いお墓の管理負担が増加しているため、より効率的な改葬手続きが求められています。そのため、早めの準備とスケジュール管理が重要です。各自治体の役所や霊園管理者と連携し、必要な書類を揃えることがスムーズな改葬手続きのポイントです。

具体例として、鹿児島県のある家族は、古くからの墓地を都市部の霊園に移転するために改葬許可証を取得しました。手続きの流れは、まず受入証明書を新しい霊園から受領し、その後、旧墓地の管理者から埋蔵証明書を取得。最後に、改葬許可申請書を市役所に提出して改葬許可証を取得しました。このように、地域の習慣や注意点をしっかり理解することが重要です。

まとめ

改葬許可証の取得はお墓を移転する際に避けて通れない重要な手続きです。改葬許可証を取得するためには、まず新しい墓地や霊園から受入証明書を手に入れる必要があります。次に、現在遺骨が納骨されている市区町村役場で改葬許可申請書を取得し、それに必要な情報を記入します。現墓地から埋蔵証明書を用意して、これらの書類を提出することが求められます。

手続きがスムーズに進むよう、所定の手続きを理解し、必要な書類を早めに準備することが大切です。また、改葬許可証の有効期限や発行手数料についても確認しておきましょう。手続きが完了した後も、新しい墓地への移転手順や関係者へお知らせするタイミングなど、次のステップの準備も忘れずに行うことが求められます。

改葬には心情的な負担が伴うことも少なくありません。困難な手続きを乗り越えるためには、専門家や役所のサポートを受けることも大切です。総括すると、改葬許可証取得のポイントは計画的な準備と適切なスケジュール管理にあります。皆様の大切なご遺骨が新たな場所で安らかに眠れるよう、慎重かつ丁寧な対応を心がけることが大切です。

コメント