墓じまいは、お墓を撤去し供養を別の形で行う方法です。近年はライフスタイルの変化により、この選択を検討する人が増えています。また、納骨堂の利用も注目されています。この記事では、墓じまいと納骨堂の基本知識や、それぞれの選び方について解説します。

墓じまいとは何か

墓じまいとは、従来の墓地から遺骨を移動させ、供養の形を変更する行為です。多くの場合、家族の事情や管理負担の軽減が理由となります。

墓じまいの背景と目的

墓じまいが注目される背景には、現代の家族構成や生活環境の変化があります。核家族化が進む中で、遠方にある墓の管理が難しくなるケースが多いです。また、墓地を維持する費用の負担も増加傾向にあります。さらに、継承者がいない場合は墓じまいを検討することが一般的です。このような背景から、負担を軽減し新しい供養方法を選ぶための解決策として墓じまいが選ばれています。

墓じまいを行う理由

墓じまいを行う理由はさまざまですが、主に経済的な負担の軽減が挙げられます。また、墓地が遠方にある場合や、継承者がいない場合も一因です。親族間でお墓の管理を続けるのが難しい場合も増えています。加えて、新しい供養スタイルを選ぶことで家族のニーズに合った形を実現することができます。

納骨堂の種類と特徴

納骨堂には個別安置型や合祀型などさまざまな種類があります。それぞれの特徴を理解し、自身のニーズに合った選択をすることが大切です。

一般的な納骨堂の特徴

納骨堂は都市部に多く設置されており、墓地よりも利便性が高いのが特徴です。個別のスペースが確保される個別安置型は、従来のお墓に近い供養が可能です。また、維持管理費用が墓地に比べて安価である点もメリットです。一方、合祀型は費用を抑えたい方に向いていますが、個別の供養が難しくなるデメリットがあります。これらの違いを踏まえ、家族の希望やライフスタイルに合った選択を行うことが重要です。

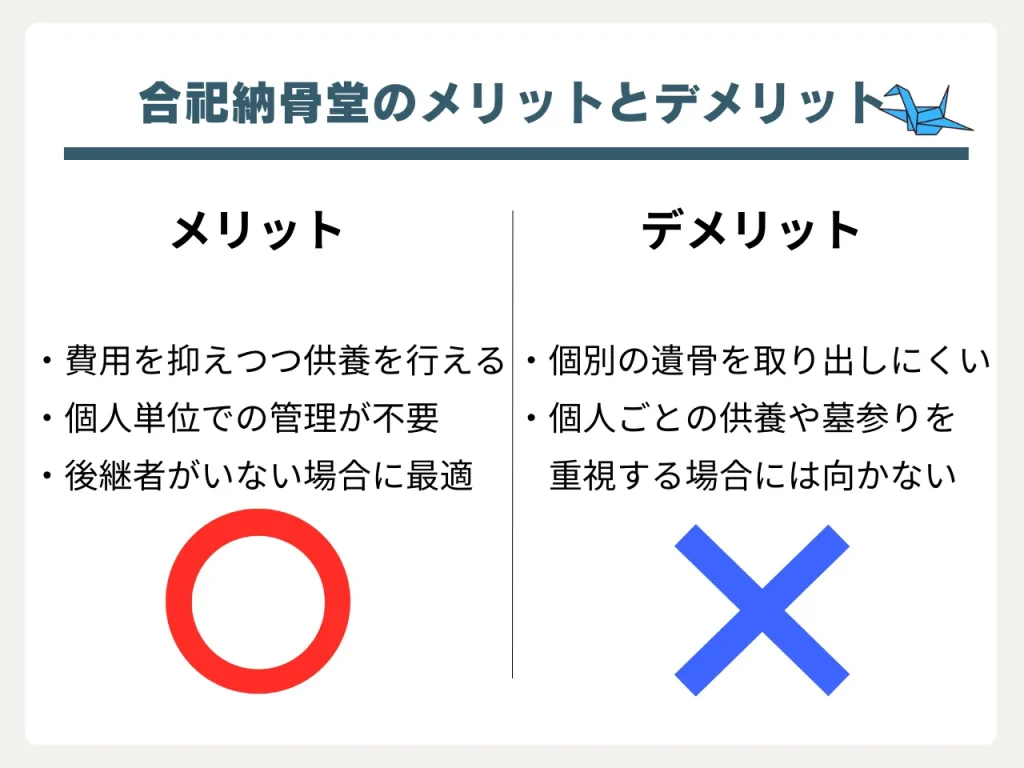

合祀納骨堂のメリットとデメリット

合祀納骨堂は費用を抑えつつ供養を行える点が最大のメリットです。個人単位での管理が不要であり、後継者がいない場合にも適しています。しかし、一度合祀されると個別の遺骨を取り出すことが難しくなるというデメリットがあります。また、個人ごとの供養や墓参りを重視する方には向きません。家族の希望や価値観を考慮しながら選択することが重要です。

墓じまいと納骨堂の関係

墓じまいの際、遺骨を移す先として納骨堂が選ばれることが増えています。合理的な選択肢として注目されています。

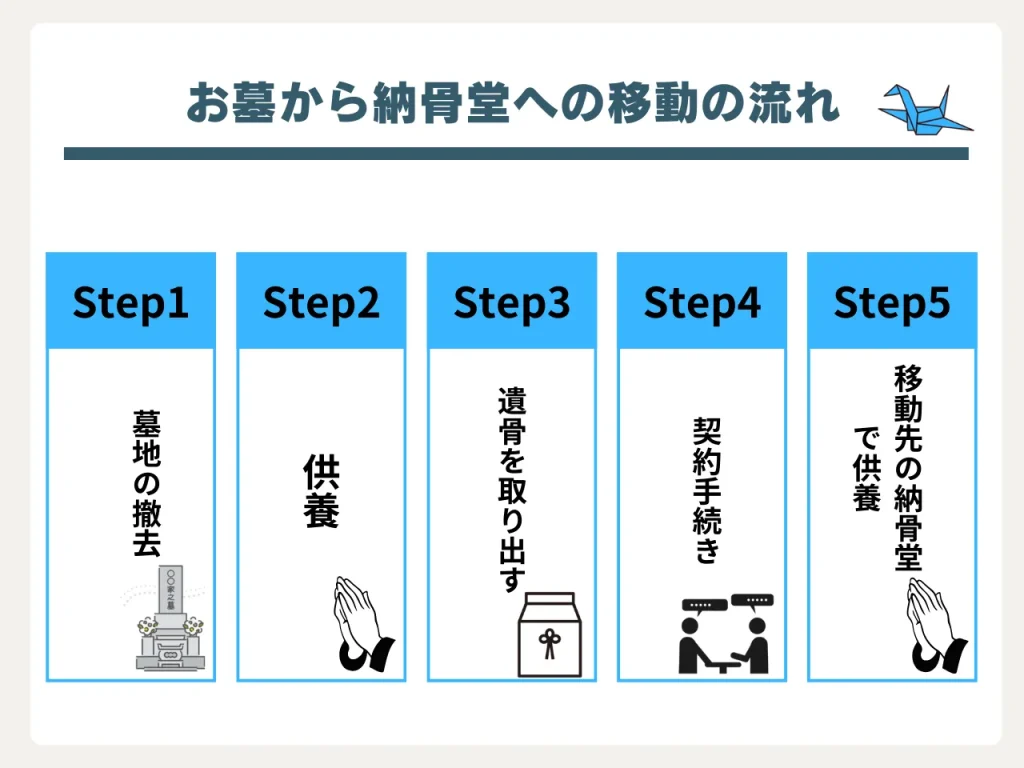

お墓から納骨堂への移動の流れ

墓じまいで遺骨を納骨堂に移動する際は、まず既存の墓地を撤去する必要があります。その後、供養を行い、専門業者の協力を得て遺骨を取り出します。そして、移動先の納骨堂で新たな供養が始まります。納骨堂によっては事前に契約手続きが必要です。必要な書類や手続きも異なるため、準備をしっかり行うことが大切です。適切な移動手順を踏むことで、スムーズな供養の継続が可能となります。

永代供養との違い

永代供養は、個人や家族が管理を続けなくてもよい供養方法です。一方、納骨堂は選択肢に応じて個別供養が可能な場合もあります。永代供養は管理負担を軽減しますが、供養内容が固定されることがあります。一方で納骨堂は、比較的自由度の高い供養を選べることが特徴です。それぞれの違いを理解し、家庭に合った供養方法を選ぶことが重要です。

墓じまいにかかる費用

墓じまいの費用は、墓地の規模や立地、撤去に必要な工事内容によって大きく異なります。

全体の費用相場

墓じまいの費用は、平均して数十万円から百万円程度が相場とされています。具体的には、墓地の撤去費用、遺骨の移動費用、供養料などが含まれます。これらは地域や業者によって異なりますが、都市部ほど高額になる傾向があります。また、遺骨の移動先として納骨堂を選ぶ場合、その契約料も加算されます。見積もりをしっかり取り、事前に費用を確認することがトラブル回避の鍵です。

納骨堂への移動時の追加費用

納骨堂へ移動する際には、契約費用や維持費が発生します。個別安置型の場合、初期費用が高くなることがあります。合祀型は比較的安価ですが、合同で供養されるため個別性が失われます。移動時には遺骨の運搬費や、供養の手配費用も考慮する必要があります。これらの費用を事前に把握し、適切に計画を立てることで負担を軽減できます。

墓じまいの手続きと必要書類

墓じまいを行う際には、手続きと必要書類の準備が欠かせません。事前に確認することが重要です。

墓じまいに必要な書類一覧

墓じまいには、墓地使用許可証や改葬許可申請書が必要です。これらの書類は自治体や管理者から取得します。改葬許可申請書は、新たな供養先の情報を記載する必要があります。また、撤去作業を行う業者への委任状や契約書も求められる場合があります。事前に確認し、必要な書類を揃えておくことが大切です。不備があると手続きが進まないため、準備は余裕をもって行いましょう。

手続きの流れ

墓じまいの手続きは、まず墓地管理者への相談から始めます。その後、改葬許可申請書を提出し、許可を得たら撤去作業に移ります。次に、専門業者を手配し、墓地の撤去作業と遺骨の移動を行います。新たな供養先では契約手続きを行い、納骨や供養を開始します。これらの流れを事前に把握し、スムーズに進めることが重要です。

墓じまいに関するよくある質問

墓じまいを検討する際、責任者や供養の方法について多くの疑問が寄せられます。それらを解決します。

墓じまいは誰が行うべきか

墓じまいは、墓地の管理者と相談しながら行うのが一般的です。家族間で話し合いを行い、同意を得ることが重要です。名義人が不明な場合は、自治体や専門家に相談するのが良いでしょう。また、親族が遠方に住む場合は、近くにいる家族が代理で対応することも可能です。ただし、関係者全員の意向を尊重し、合意を得たうえで進めることが大切です。

墓じまい後の供養方法

墓じまい後は、新たな供養方法を選ぶ必要があります。納骨堂や永代供養など、選択肢は多岐にわたります。また、散骨や樹木葬といった新しい供養方法も人気です。家族の意向や価値観に合わせて最適な方法を選びましょう。供養の内容や場所を事前に話し合い、全員が納得できる形を見つけることが重要です。

まとめと今後の展望

墓じまいは、現代のライフスタイルに合わせた供養方法として注目されています。この記事で紹介した手続きや注意点を参考に、適切な選択をしてください。今後も、さまざまな供養の形が普及していくことが予想されます。

墓じまいの未来と新しい供養の形

墓じまいの選択が増える中、供養の多様化が進んでいます。永代供養や樹木葬、海洋散骨といった新しい方法が一般化しつつあります。これらの供養方法は、個人や家族の価値観を重視した柔軟な対応が可能です。また、環境に配慮した方法も注目を集めています。技術の発展により、デジタル供養のような新たな形も登場しています。これからも、時代や文化の変化に対応した供養方法が生まれることでしょう。

コメント