納骨堂の利用を検討している方にとって、収容可能な人数や利用方法は重要なポイントです。本記事では、納骨堂の人数制限やその背景、人数を増やすための方法、契約時の注意点などを詳しく解説します。さらに、納骨堂が満杯になった際の対応策やよくある質問についても触れ、納骨堂に関する疑問をすべて解決します。

納骨堂における人数制限とは

納骨堂には利用規定があり、それぞれの施設に人数制限が設けられています。規模や設計によって収容人数が異なるため、事前の確認が重要です。

納骨堂の基本的な構造と定員

納骨堂は、遺骨を保管するための専用施設であり、構造や設計により収容可能な人数が異なります。一般的な納骨堂は個別区画で遺骨を収めますが、各区画の広さによって家族全員の遺骨を収容できる場合もあります。一方で、区画が限られている場合、人数制限が生じることがあります。また、合祀形式の納骨堂では、多くの遺骨を同一スペースに収容するため、個別区画とは異なる制限が適用されることもあります。こうした違いを理解して選ぶことが大切です。

合同納骨堂との違い

合同納骨堂は、一般の個別納骨堂とは異なり、複数の遺骨をひとつの場所にまとめて保管する形式の施設です。この形式は、家族単位ではなく、他の家族や個人の遺骨と一緒に収められる点が特徴です。そのため、個別区画がある納骨堂に比べて、収容人数に制限がない場合が多いです。また、合同納骨堂は費用が比較的低く設定されていることが多いですが、個別の供養が難しい場合があります。選ぶ際にはそれぞれの特徴を比較する必要があります。

人数を増やすための方法

納骨堂の人数を増やすには、粉骨や特別なオプションの利用が有効です。施設ごとの規定を確認しながら対策を検討しましょう。

粉骨とは何か

粉骨とは、遺骨を専用の装置で細かい粉状にする作業を指します。通常、遺骨は骨壺に入れて保管されますが、粉骨にすることで体積が大幅に減少し、納骨堂内のスペースを有効活用することができます。粉骨は、専用の業者や施設で行われ、適切な管理のもとで進められます。また、粉骨は環境負荷の軽減にもつながるため、最近では多くの人が利用しています。

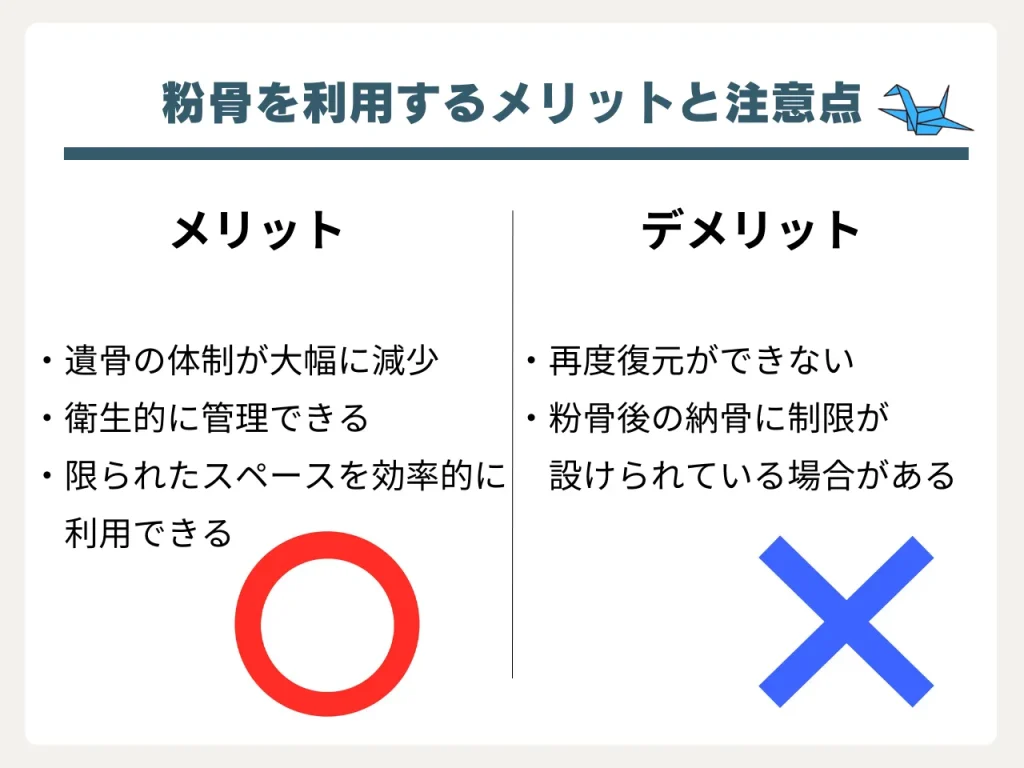

粉骨を利用するメリットと注意点

粉骨を利用する最大のメリットは、遺骨の体積が大幅に減少することです。これにより、納骨堂の限られたスペースを効率的に使うことができます。また、粉骨により衛生的に管理できるため、複数の遺骨を一つの区画に収容することが可能です。ただし、注意すべき点として、粉骨を行った遺骨は再度元の形に戻すことができないため、慎重に判断する必要があります。また、施設や地域によっては、粉骨後の納骨に制限が設けられている場合もあるため、事前に確認が必要です。

納骨堂の契約時に確認すべきポイント

納骨堂を契約する際には、いくつかの重要なポイントを確認する必要があります。まず、人数制限について詳細を尋ねましょう。家族全員の遺骨を収容できるかどうかは、区画の広さや設計によって異なります。次に、永代供養の条件を確認することも重要です。一定期間を過ぎた後に遺骨が移動される場合があるため、契約内容を明確に理解しておく必要があります。また、管理費や追加料金の有無についても注意しましょう。こうした情報を事前に確認することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

納骨堂がいっぱいになった場合の対処法

納骨堂が満杯になった場合でも、粉骨や追加区画の契約など、解決策がいくつかあります。柔軟な対処が求められます。

納骨堂が満杯になった時の選択肢

納骨堂が満杯になった場合、まず考えられる選択肢として、既存の遺骨を粉骨して体積を減らす方法があります。これにより、新たなスペースを確保することが可能です。また、施設によっては追加の区画を契約できる場合もあるため、事前に相談してみると良いでしょう。さらに、別の納骨堂への移設や合同納骨堂への変更を検討することもあります。ただし、これらの手続きには費用がかかる場合が多いため、事前の見積もりや相談が重要です。最適な選択肢を見つけるため、家族で話し合う時間を設けることをおすすめします。

遺骨の処分方法と手続き

遺骨が納骨堂に収容できない場合の対処法として、適切な処分方法を選択する必要があります。まず、最も一般的な方法は、合同供養施設や散骨を利用することです。これらの方法は環境に配慮しつつ、遺骨を適切に処理する選択肢として注目されています。また、遺骨を移設する場合は、自治体や施設の規定に従って手続きが必要です。特に散骨を選ぶ場合は、許可が必要な地域もあるため、事前の確認を忘れないようにしましょう。こうした手続きをスムーズに進めるために、専門の業者や施設に相談することをおすすめします。

納骨堂に関するよくある質問

納骨堂を利用する際に疑問に思う点は多くあります。本セクションでは、永代供養や費用、人数制限などのよくある質問を解説します。

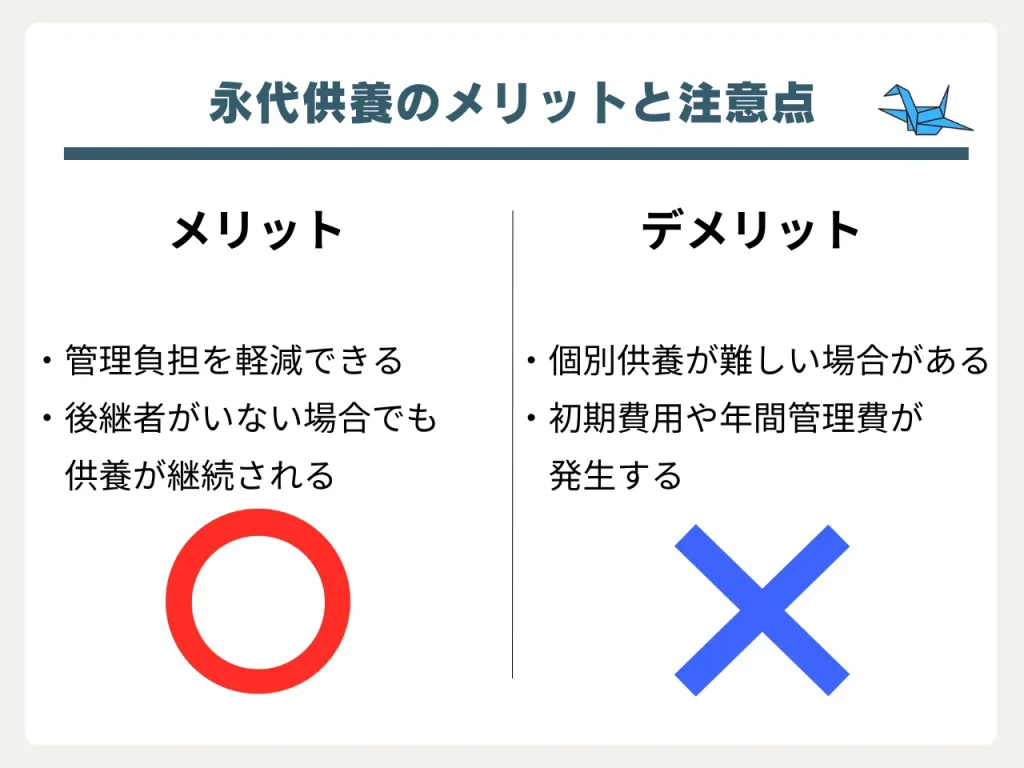

納骨堂の永代供養について

永代供養は、遺族に代わって寺院や管理施設が遺骨を供養する仕組みです。契約によって、一定期間後に遺骨が合同墓に移動されることもあります。そのため、契約時に供養期間やその後の対応について確認することが重要です。また、永代供養を選ぶことで、遺族にかかる管理負担を軽減できる点が大きなメリットです。ただし、合同供養になる場合、個別供養が難しいこともあるため、注意が必要です。最近では、永代供養付きの納骨堂を選ぶ人も増えており、多様な選択肢が提供されています。自分や家族に合った形式を選びましょう。

納骨堂の費用・管理費はどのくらい?

納骨堂の費用は、施設の立地や形式、契約内容によって大きく異なります。初期費用は数十万円から数百万円まで幅があり、個別区画や合同形式によって異なります。さらに、年間の管理費として1万円から数万円程度が必要な場合もあります。この費用には、清掃や供養の管理費が含まれることが一般的です。また、永代供養が含まれる場合は、契約時に一括で支払うケースが多いです。事前に総額を確認し、無理のない計画を立てることが大切です。

人数制限がある場合の家族の面倒を見る方法

納骨堂に人数制限がある場合、家族全員の遺骨を収容するのが難しいことがあります。そのような場合、まず検討すべき方法は粉骨です。遺骨の体積を減らすことで、限られたスペースを有効活用できます。さらに、遺骨を一部だけ手元供養として保管し、残りを納骨堂に収容する選択肢もあります。また、家族で合同の区画を契約することや、複数の納骨堂を利用する方法もあります。加えて、個別の供養ではなく合同供養を選ぶことで、人数制限の影響を受けずに供養を行うことも可能です。どの方法が最適かを話し合い、家族全員が納得できる解決策を選びましょう。計画的な対応が安心につながります。

まとめ

本記事では、納骨堂の人数制限に関する基本情報を解説しました。また、人数を増やすための方法や満杯になった場合の対処法についても詳しく紹介しました。さらに、契約時に確認すべきポイントや費用に関するよくある質問を取り上げ、納骨堂選びで後悔しないためのヒントを提供しました。家族に合った納骨堂を選ぶための知識を得ることができたでしょう。

コメント