納骨堂代を包む際には、封筒の選び方や書き方、そして渡し方のマナーが重要です。これらは故人への敬意を示すだけでなく、遺族や関係者との円滑なコミュニケーションを保つ上でも欠かせません。しかし、多くの人にとってこれらの手順は初めての経験であり、不安を感じることも多いでしょう。本記事では、納骨堂代を包む際の封筒の書き方や選び方、さらにマナーや相場について詳しく解説します。これを読めば、必要な知識をすべて身に付けられますので、安心して準備を進められるようになるでしょう。

納骨堂代を封筒に包む必要性

納骨堂代を封筒に包むのは、金銭を丁寧に扱う意味と相手に敬意を表す目的があります。この行為には、日本の伝統的な価値観である「礼を尽くす」精神が反映されています。さらに、封筒に包むことで金額が明確になり、遺族や管理者が受け取る際の混乱を防げます。特に法要や儀式の場では、封筒が整然と準備されていると、全体の印象も良くなります。封筒には金額や用途を記載するためのルールがあり、それを守ることで適切な伝達が可能です。このように、封筒を用いることで、形式的にも精神的にも相手に敬意を示すことができるのです。

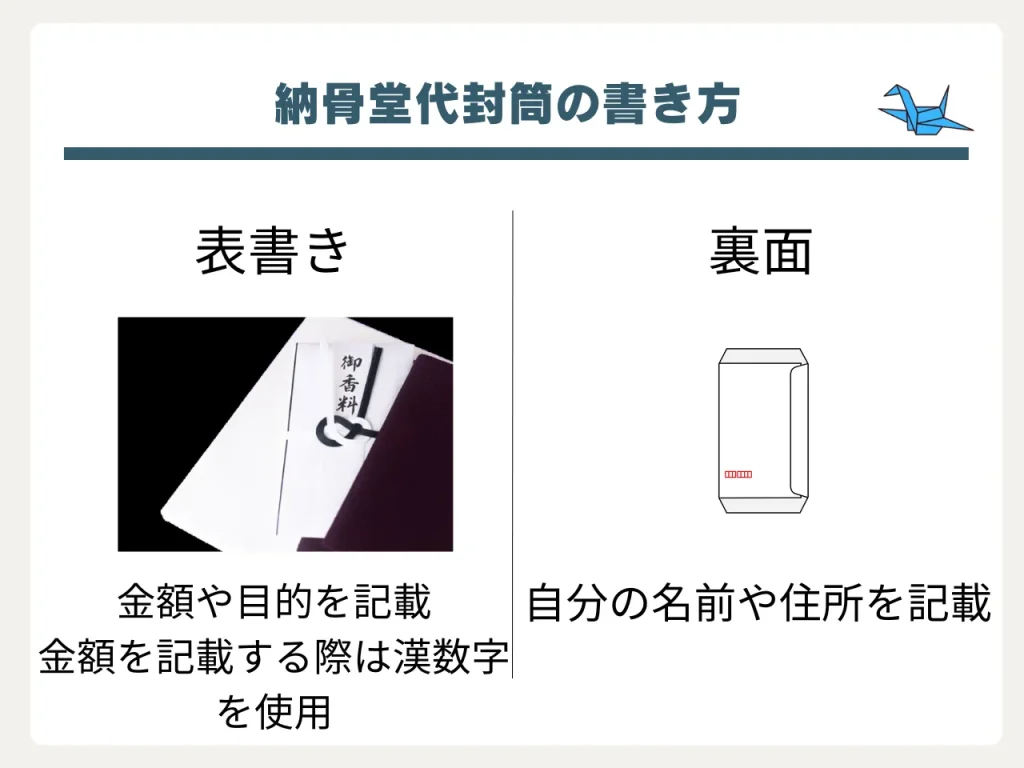

納骨堂代封筒の基本的な書き方

納骨堂代の封筒には、表書きと裏面に記載すべき内容があります。表書きには金額や目的を記載し、裏面には自分の名前や住所を丁寧に書きます。

表書きのポイント

封筒の表書きでは、筆ペンや毛筆を使い、敬意を示す字体で書きます。「御布施」「御供養料」など、適切な表現を選ぶことが大切です。また、金額を記載する際は算用数字ではなく、漢数字を使用します。漢数字を使うことで、改ざんの防止にもなります。封筒の中央に文字を配置し、バランスを意識して記載することが重要です。もし表書きに迷う場合は、僧侶や関係者に相談すると良いでしょう。適切な表記は、故人や関係者への敬意を表し、儀式が円滑に進む助けとなります。

裏面に記載する内容

封筒の裏面には、自分の名前や住所を記載します。この情報は、遺族や管理者が金銭の出どころを確認するために必要です。住所は番地まで正確に記載し、名前もフルネームで書きましょう。記載内容に不備があると、後で誤解や問題が生じる可能性があります。また、記載する際には、薄いペンを使わず、はっきりと見える字で書くことを心がけます。正しい情報を裏面に記載することで、金銭が適切に管理されるため、後々のトラブルを防ぐことができます。

納骨堂代封筒の選び方

納骨堂代封筒の選び方は、儀式の形式や宗派に応じて異なります。適切な種類とデザインの封筒を選ぶことが大切です。

適切な封筒の種類

納骨堂代を包む封筒は、白い無地のものや簡素なデザインのものが一般的です。宗教儀式にふさわしい封筒を選ぶことで、場の雰囲気を損なうことなく敬意を示せます。香典袋として市販されている封筒を使うのも適切です。ただし、華美な装飾やカラフルな封筒は避けるべきです。封筒には簡素ながらも格式のある印象が求められます。封筒選びに迷った場合は、店員や僧侶に相談することで、安心して選べるでしょう。

水引の選び方と意味

水引には、種類や色によって意味が異なります。納骨堂代を包む際には、結び切りの水引を選ぶのが基本です。結び切りは「一度きりで終わる」という意味があり、弔事に適しています。色は白黒や双銀が一般的で、派手な色合いは避けましょう。また、水引が印刷されている封筒と、本物の水引がついている封筒があります。本物の水引がついたものはより格式が高く見えるため、重要な儀式や法要の際に使用すると良いでしょう。選ぶ際には、封筒全体のデザインや素材との調和も意識することが大切です。水引の正しい選択は、故人や遺族に対する敬意を示す大切なポイントとなります。

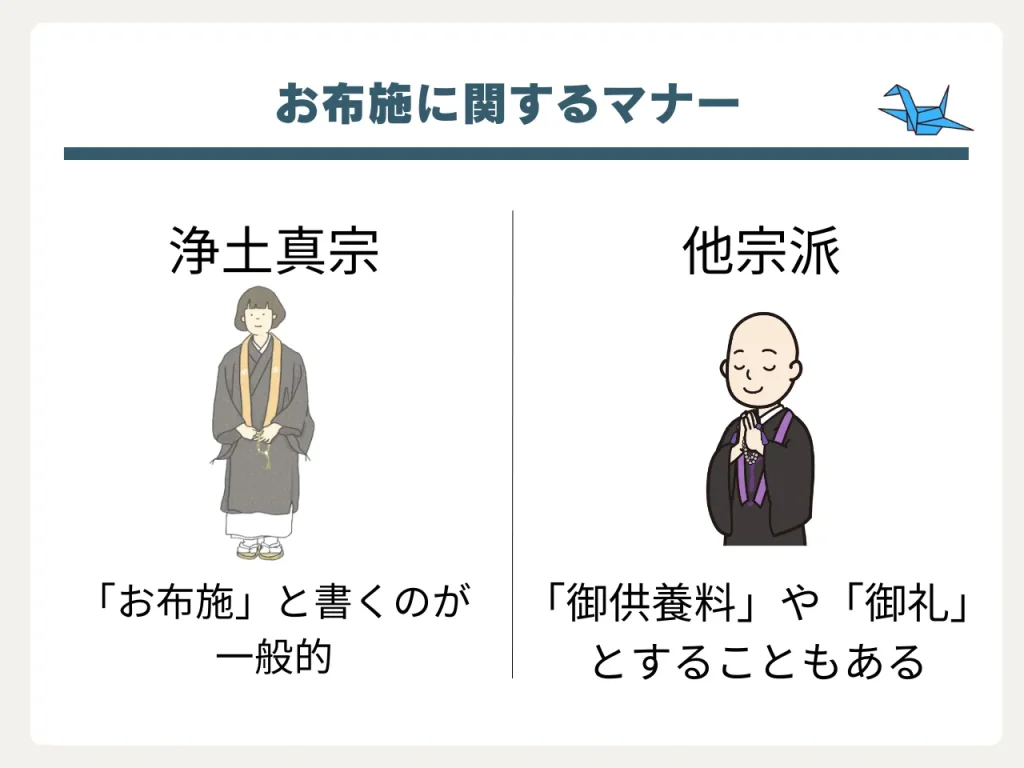

納骨のお布施に関するマナー

納骨のお布施を渡す際には、宗派や地域の習慣を理解し、適切なタイミングと方法で渡すことが重要です。

宗派別のマナー

宗派によって、お布施の表書きや金額の相場が異なる場合があります。たとえば、浄土真宗では「御布施」と書くのが一般的ですが、他の宗派では「御供養料」や「御礼」とすることもあります。また、渡すタイミングも宗派によって異なり、法要の直前や終了後に渡す場合があります。宗派ごとのマナーを理解することで、失礼を避けるだけでなく、僧侶や遺族に感謝の気持ちを適切に伝えられます。事前に僧侶や儀式を主催する方に確認することで、不安なく準備を進めることができるでしょう。

渡すタイミングと方法

お布施を渡すタイミングは、法要が始まる前や終了後が一般的です。僧侶に直接手渡す場合は、両手で丁寧に渡しましょう。封筒は袱紗(ふくさ)に包んで持参し、渡す直前に袱紗から出すと、さらに礼儀正しい印象を与えます。金額についての言及は避け、「少ないながら心ばかりです」といった表現を使うと丁寧です。また、僧侶が多忙な場合には、受付に預ける方法もあります。渡す方法を工夫することで、感謝の気持ちを適切に表現できるでしょう。

納骨堂代の相場と金額の目安

納骨堂代の金額は地域や寺院の規模によって異なります。相場を把握し、適切な金額を包むことが大切です。

金額の相場とは

納骨堂代の相場は、多くの場合1万円から3万円程度が一般的です。ただし、地域や寺院の格式によって金額が上下することがあります。事前に僧侶や関係者に相談して、適切な金額を確認すると安心です。また、金額が多すぎても少なすぎても失礼にあたる可能性があるため、周囲の例も参考にすると良いでしょう。特に、初めて納骨堂代を包む際は、慎重に相場を確認することが重要です。

季節や情勢による違い

納骨堂代の金額は、季節や社会情勢の影響を受ける場合があります。たとえば、繁忙期であるお盆や彼岸の時期には、一般的な相場よりも若干高めになることがあります。また、寺院の修繕費用や改築費が必要な場合には、通常の金額に追加の寄付を求められることもあります。さらに、経済状況の変化やインフレの影響で、全体的な相場が変動する可能性も考慮する必要があります。これらの要因を理解し、寺院や関係者に相談することで、適切な金額を準備することができます。

よくある質問

納骨堂代やお布施に関するよくある質問をまとめ、疑問を解消できる具体的な回答を用意しました。

納骨のお布施の金額の目安は?

お布施の金額は、1万円から5万円程度が一般的です。ただし、地域や寺院の規模、儀式の内容によって異なります。たとえば、大規模な法要の場合には金額が高くなることがあるため、事前に関係者に確認すると良いでしょう。また、複数の僧侶が参列する場合には、その分金額を増やすことを検討する必要があります。金額に不安がある場合は、「相場を教えていただけますか」と率直に尋ねることで、失礼なく確認できます。

納骨の際、お布施の表書きは?

お布施の表書きには、「御布施」や「御供養料」と記載するのが一般的です。これらの表現は、多くの宗派で使えるため、安心して利用できます。ただし、宗派によっては異なる表記を用いる場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。特に迷った場合には、僧侶や寺院に直接相談することで、適切な表書きを選ぶことができます。

納骨の49日納骨のお布施の封筒の書き方は?

49日法要の際に使用する封筒は、一般的な香典袋と同様の形式で準備します。表書きには「御布施」や「御供養料」と記載し、漢数字で金額を明記します。また、裏面には自分の名前と住所を正確に記載することが大切です。水引は結び切りで、白黒や双銀のものが適しています。封筒に入れる金額は、1万円から3万円が相場ですが、儀式の規模や寺院の要望に応じて調整する必要があります。袱紗に包んで持参し、渡す際には丁寧な言葉で僧侶に手渡すと良い印象を与えられます。

まとめ

納骨堂代やお布施に関する基本的なマナーや書き方を理解することで、故人への敬意を示し、遺族や関係者との良好な関係を築けます。本記事の内容を参考に、必要な準備を整えてください。適切な封筒や水引の選び方、正しい金額の包み方を心がけることで、スムーズな儀式を実現できます。

コメント