お墓の維持が難しくなる家庭や、遠方に住む親族が増える中、墓じまいを考える方も多いでしょう。しかし、実際にはどれだけの費用がかかるのか、具体的な情報が必要となります。このガイドでは、墓じまいにかかる費用の平均や内訳について詳しく解説し、見積もりや予算計画の参考になる情報を提供します。 具体的な費用や節約方法についても詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

墓じまいの費用平均とは?

墓じまいの費用平均とは、墓じまいを行う際にかかる費用の平均値を指します。全国平均をおおよそで表すと、50万円から200万円程度が一般的です。しかし、この金額にはさまざまな要素が含まれており、地域やお墓の規模、手続きの種類などにより大きく変動します。

例えば、墓石の撤去費用や離檀料、お布施、行政手続き費用、新しい納骨先の費用などが挙げられます。これらの要素がそれぞれの費用に加算されるため、個別の条件により最終的な総費用は異なります。

また、最近では自治体の補助金を利用する方法や、メモリアルローンを利用して費用を抑えることも可能です。これらの選択肢をうまく活用することで、費用をより抑えた上で計画を進めることができます。

墓じまいにかかる具体的な費用を知ることで、予算計画やトラブルを避けるための策を立てやすくなります。しっかりと情報収集を行い、最適な選択をすることが重要です。

墓じまいとは何か

墓じまいとは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還する手続きのことを指します。このプロセスには、墓石の撤去、遺骨の移動、そして元あった場所の返還手続きなどが含まれます。近年では、お墓の維持管理が難しくなったり、後継者が不在だったりするケースが増えており、そのために墓じまいを選択する家庭が増えています。

墓じまいを行う理由としては、身寄りがないことやお墓を継承する人がいないこと、お墓の管理が大変なこと、お墓が遠方でお墓参りが難しいことが挙げられます。特に、遠方に住む家族は頻繁にお墓参りができないため、永代供養などの形式に移行することも多いです。家族全員が同意していることが前提ですが、感情的な葛藤も少なくありません。

また、墓じまいを進めるにあたっては、寺院との話し合いや行政手続き、さらに新たな納骨先の選定が必要です。これらの手続きは専門的な知識を要するため、専門の業者や行政サービスを利用することが一般的です。

墓じまいの必要性と背景

墓じまいの必要性が増している背景には、いくつかの重要な要因があります。まず一つ目は、少子高齢化による家族構成の変化です。以前であればお墓の管理は世代を重ねて引き継がれることが一般的でしたが、近年では若い世代が減少し、また独り暮らしや遠方に住む家族が増加しています。そのため、物理的にお墓を維持することが難しくなっているのです。

次に、終活ブームの影響も無視できません。終活とは、自分の死後について前もって準備をしておくことを指します。このブームの中で、多くの人々が自分や親の墓じまいを検討するようになっています。終活によって、後に残る家族に負担をかけたくないという思いが広まり、墓じまいを進める動きが増えているのです。

最後に、宗教観や供養方法の多様化が挙げられます。従来のお墓に代わり、永代供養や樹木葬など新しい供養方法が注目されてきました。これにより、墓じまい後の新しい納骨先の選択肢も増えています。これらの背景から、墓じまいのニーズは今後も高まることが予想されます。

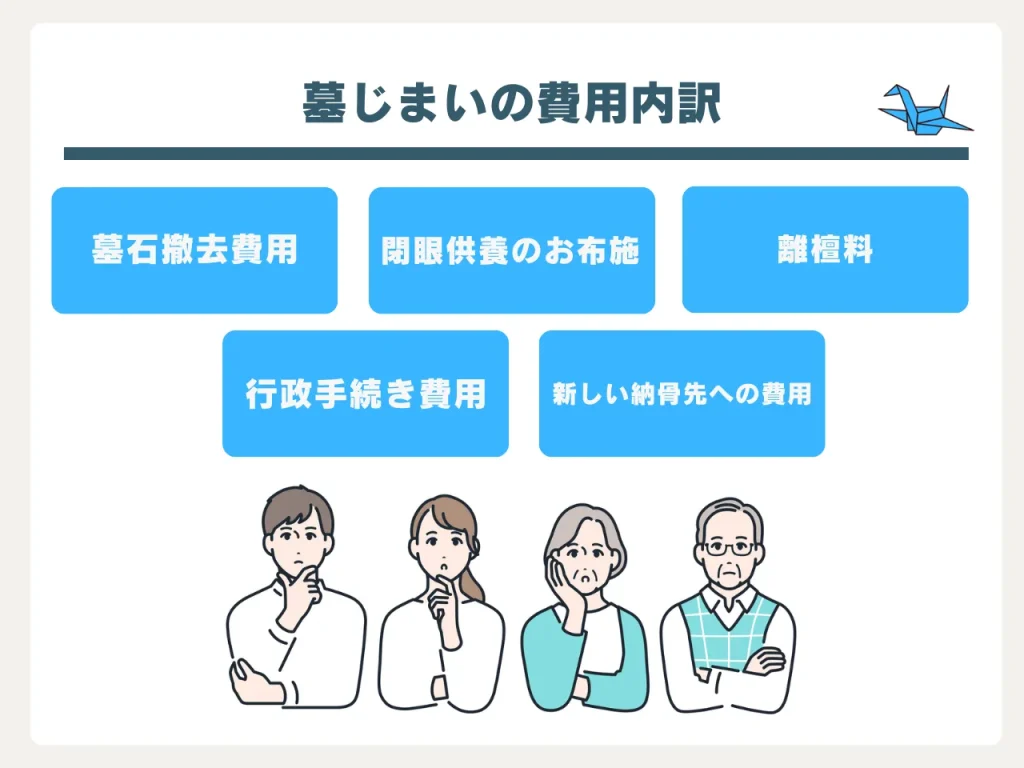

墓じまいにかかる費用の内訳

墓じまいには様々な費用が発生します。具体的な内訳を理解することで、どのくらいの費用が必要かを把握できます。

まず、一般的にかかる費用として「墓石撤去費用」があります。これは現地でのお墓を解体し、撤去するための費用です。特に重機を使用する場合や、墓地の位置によって費用が変動することがあります。

次に、閉眼供養にかかる「お布施」があります。閉眼供養とは、仏壇やお墓などを閉じる際に宗教的な儀式を行うもので、お寺や僧侶に対して支払うお布施が必要です。

また、霊園や寺院との契約を解消する際には、感謝の気持ちを示すために離檀料を支払うことが一般的ですが、必ずしも発生するものではありません。離檀料は、お寺との契約を解除する際に支払う費用で、寺院ごとに異なります。

その他に、行政手続きに必要な「行政手続き費用」も考慮する必要があります。これには改葬許可の申請手数料などが含まれます。

最後に、新しい納骨先に移すための「納骨先費用」がかかります。例えば永代供養塔や納骨堂を利用する場合、その使用料や維持費などが含まれます。費用を透明に理解することで、全体の予算計画が立てやすくなります。

墓石撤去費用

墓石撤去費用は、墓じまいの第一ステップとして避けて通れない重要な部分です。この費用には、実際に墓石を取り除くための作業費や運搬費が含まれており、一般的には10万円から30万円程度が相場となります。ただし、地域や墓地の規模、墓石のサイズや状況によって費用が変動することがあります。

例えば、大きな墓石や複数の墓石を撤去する場合、費用が増加することが考えられます。また、旧墓地の管理者や石材店によっても料金設定が異なるため、事前に複数の見積もりを取ることが推奨されます。さらに、作業が難航する場合には追加料金が発生する可能性もありますので、作業内容と費用の詳細を確認しておくことが重要です。

一方、墓石撤去は専門の業者に依頼するのが一般的ですが、信頼できる業者を選ぶことも大切です。過去の実績や口コミ、事前の相談での対応などを参考に、納得できる業者を見つけると良いでしょう。しっかりとした準備と確認を行うことで、予算計画を適切に立てることができます。また、自治体によっては補助金が提供されている場合もあるので、チェックしてみると良いでしょう。

閉眼供養のお布施

墓じまいの際に欠かせないのが、閉眼供養です。この儀式は、お墓を閉じる前に仏壇にある仏像やご先祖様の霊を送り出すために行います。閉眼供養のお布施は、僧侶の供養のために支払われる料金であり、その金額は地域や寺院によって異なりますが、一般的には3万円から10万円程度が相場です。

この金額に含まれるのは、僧侶の労力に対する謝礼だけでなく、寺院の維持費を支援するための部分もあります。また、お布施はあくまで感謝の気持ちを表すものであるため、金額を相談して決めることも可能です。

具体的な事例としては、関西地方で多くの寺院が行う閉眼供養の平均費用は約30万〜300万円です。一方、関東地方では若干高めの場合が多く、費用は地域差に影響されることがわかります。家族や親族の中で話し合って、最も適した方法で閉眼供養を行うことが大切です。

離檀料

離檀料とは、お寺や霊園を離れる際に支払うお礼や手数料のことを指します。お墓が長い間お寺や霊園に所属していた場合、管理や祈祷などでお世話になっていたことに対する感謝の気持ちを表すものです。離檀料の金額は寺院や霊園によって異なり、一般的には5万円から20万円程度が相場となります。

具体的な金額は、お寺や霊園の方針や地域の習慣によって変わりますので、事前に確認することが重要です。また、場合によっては離檀料を支払わなくても良いケースもありますが、丁寧に相談することがトラブル回避につながります。

例えば、長年お寺との関係が深い場合、離檀料が高くなることがあります。それに対して、新しく来た住職や管理者との関係が浅い場合には、交渉によって減額できる場合もあるのです。これらの点を考慮して、計画的に進めることが大切です。

行政手続き費用

墓じまいを行うためには、まず役所への行政手続きを行う必要があります。この際に必要となるのが改葬許可申請費用です。改葬許可証は、現在のお墓から遺骨を取り出し、別の場所に移す許可を得るための重要な書類です。この申請には通常の行政手数料がかかり、地域や自治体によって異なるため事前の確認が重要です。

例えば、ある自治体では0円から千円程度の費用がかかることがあります。しかし、比較的小額で済む場合が多いです。注意点としては、申請書類には親族の同意が必要な場合があるため、事前に家族間の調整を済ませておくことが大切です。

また、自治体によっては別途の証明書発行手数料が発生することもあります。このような行政手続き費用は、全体の墓じまい費用に比べると比較的低額ですが、複数の手続きが必要になることもあるため、トータルコストの計算に含めることが重要です。正確な費用については、各自治体の窓口や公式ウェブサイトで確認してください。

新しい納骨先にかかる費用

新しい納骨先を選ぶ際には、費用が大きく影響します。一般的に、新しい納骨先にかかる費用は多岐にわたりますが、主要な項目としては、納骨堂や永代供養墓、合同墓などがあります。地域や施設のランクにより価格が異なるため、事前に見学や見積もりを行うことが重要です。

例えば、納骨堂の費用は20万円から100万円以上と幅広く、永代供養墓は10万円から50万円程度が相場です。合同墓は比較的低価格で、10万円前後が一般的です。このような費用を比較し、家族の希望や予算に合った選択肢を見つけることが大切です。

また、利用条件や維持費も確認することが必要です。特に永代供養墓は、長期的な供養が保証されるため、安心感があります。新しい納骨先の選定に際しては、これらの要素を総合的に考慮し、後悔のない判断をしましょう。

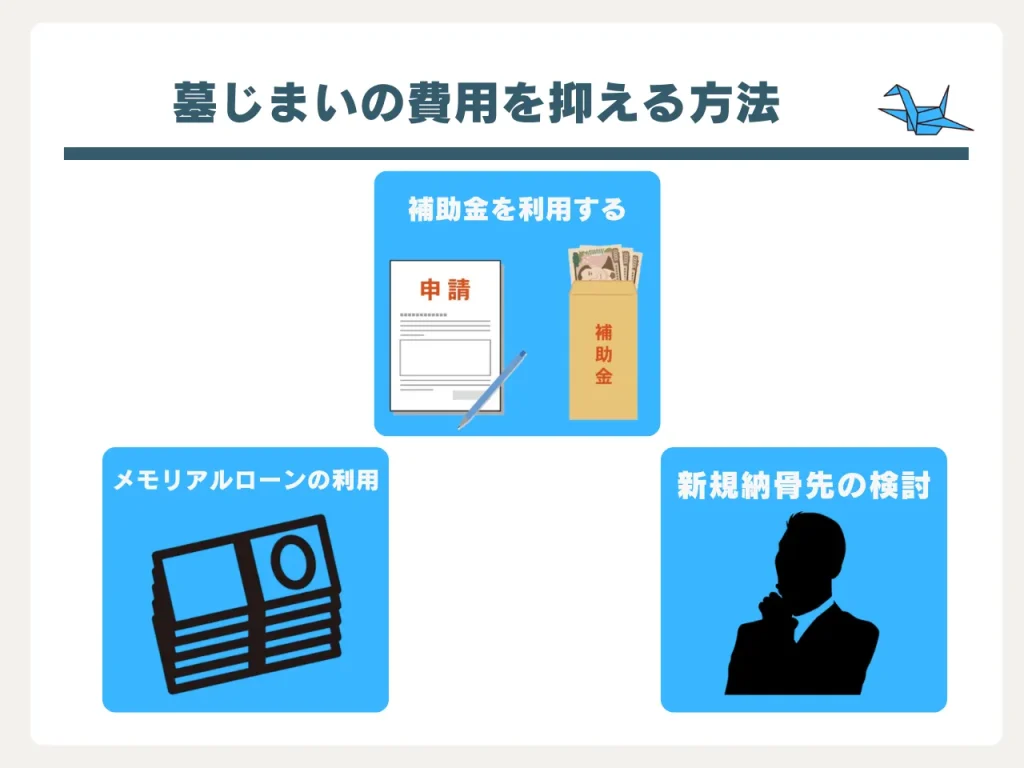

墓じまいの費用を抑える方法

墓じまいの費用が思ったよりも高額になることに驚かれる方は少なくありません。しかし、いくつかの方法を活用すれば、費用を抑えることが可能です。そこでここでは、具体的な節約方法について解説します。

まず一つ目は自治体の補助金を利用する方法です。一部の自治体では、墓じまいにかかる費用を補助する制度があります。地域によって異なるため、事前に役所に問い合わせることをおすすめします。

次に、メモリアルローンを利用することも検討してみてください。信用できる金融機関が提供するローンを利用すれば、一度に多額の費用を負担せずに済みます。月々の返済額を調整することで、家庭の経済負担を軽減できます。

また、新しい納骨先の選定においても慎重に比較検討することで、費用を抑えることができます。例えば、永代供養墓や合葬墓は一般的な個別墓よりも安価で提供されることが多いですが、管理費がかかる場合もあります。

以上の方法を組み合わせることで、墓じまいの費用をできる限り抑えることができるでしょう。家族や親族と相談しながら、最善の方法を見つけてください。

自治体の補助金を利用する

墓じまいにかかる費用を抑えるための一つの方法として、自治体の補助金を利用することが挙げられます。一部の自治体では、墓じまいに対する補助金制度を設けていますが、これは主に市営霊園に限られています。補助金を利用することで、墓石の撤去や閉眼供養にかかる費用を一部カバーすることが可能です。

具体的な補助金制度は自治体によって異なりますが、多くの場合、一定の条件を満たすことで申請が認められます。条件には、墓地が古く、管理が難しくなっていることや、移転先の墓地が環境に配慮されていることが含まれることがあります。申請の手続きはやや複雑ですが、自治体の窓口や専門業者に相談することでスムーズに進めることができます。

例えば、東京都では一部の地区で墓じまいの際に支給される補助金が用意されています。申請には、必要な書類を提出し、審査を受ける必要がありますが、これにより費用の負担を大幅に軽減することができます。まずは、自分の住んでいる地域の自治体のホームページを確認し、詳細な情報を調べてください。

メモリアルローンを利用する

墓じまいにかかる費用は多くの項目があり、総額が高くなることが少なくありません。そのため、費用を一括で支払うのが難しい場合、メモリアルローンを利用することが有効です。メモリアルローンは、葬儀や墓じまいなどに特化したローンで、金融機関や霊園、納骨堂の管理会社、石材業者、仏壇店などが提供しています。

具体的には、現金が手元になくても必要な費用を分割して支払うことができます。また、金利も一般的なローンと比べて低めに設定されていることが多いため、経済的な負担を軽減できます。例として、総額50万円の墓じまい費用をメモリアルローンで利用すると、毎月の支払いを数千円に抑えることが可能かもしれません。

さらに、メモリアルローンには柔軟な返済計画が用意されており、自分の状況に合わせて無理なく返済できるのも大きなメリットです。信頼できる金融機関を選び、事前に条件や手続きを確認することで、計画的に墓じまいを進めることができます。

新規納骨先の費用を抑える

新しい納骨先を選ぶ際に、費用を抑えるためにはいくつかのポイントがあります。まずは、納骨堂や合葬墓の利用を検討してみてください。これらは一般の墓地に比べて費用が比較的低く、維持管理も簡単です。

次に、自治体や団体が運営する公共墓地を探す方法もあります。公共墓地は私営の墓地よりも費用が抑えられることが多いため、予算に余裕がない場合にはおすすめです。

また、永代供養墓も注目すべき選択肢です。永代供養墓は一括で費用を支払うことで、その後の維持費や管理費が発生しないため、長期的な経済負担を軽減できます。

最後に、インターネットなどを活用して複数の業者に見積もりを依頼し、料金比較を行うことが重要です。納得のいく価格で信頼できる業者を選ぶことで、負担を少なくすることができます。

墓じまいの費用を誰が負担すべきか?

墓じまいの費用を誰が負担するべきかは、多くの家族や親族にとって悩みの種です。まず、一般的にはお墓の継承者が費用を負担することが多いですが、兄弟や親族など複数名で分け合って負担する場合も多く見られます。継承者は、故人の意向や家族の伝統を考慮して、墓じまいの意思決定を行う責任があります。

一方で、親族全員で協力して費用を分担するケースもあります。たとえば、兄弟姉妹や孫など関係者が多い場合、それぞれの経済状況に応じて費用を分担することが公平です。家族間の合意形成を大切にし、適切な話し合いを持つことが重要です。

さらに、費用負担については信頼できる業者や専門家に相談することも一つの方法です。専門家は、法的アドバイスや効率的な手続きを提案してくれるため、トラブルを未然に防ぐことができます。このように、費用の負担は一人で悩まず、家族全員で協力しながら進めていくことが大切です。

お墓の継承者が支払う場合

お墓の継承者が墓じまいの費用を支払う場合、まずは自分の負担となる費用の全体像を把握することが重要です。特に重要なのは、墓石撤去費用、離檀料、閉眼供養のお布施、新しい納骨先にかかる費用、そして行政手続き費用などがあります。これらを考慮することで、予算計画を立てやすくなり、将来的なトラブルを避けやすくなります。

また、継承者が費用を負担する場合でも、親族と費用を分担する方法を検討することもあります。例えば、家族会議を開いて意見を集めることで、全員の合意を得やすくなります。このプロセスは、感情的負担を軽減するうえでも有益です。また、納骨先や墓石撤去費用については、業者選定を慎重に行い、信頼できる業者と契約することが大切です。

さらに、継承者は、自治体の補助金やメモリアルローンを利用することで負担を軽減する方法も検討するべきです。これにより、経済的な負担を分散させることができます。費用を抑えるアイデアを積極的に取り入れ、継承者としての役割を果たすことで、スムーズな墓じまいを実現しましょう。

親族で協力して支払う場合

墓じまいの費用を親族で協力して支払うことは、一つの現実的な方法です。特に、高額な費用が伴う場合、この方法は負担を分散するために効果的です。親族間で費用をどう分担するかを話し合う際には、各家庭の経済状況や意向を尊重しながら、公平で透明な分担方法を見つけることが大切です。そのために、できるだけ早い段階から話し合いを始めると良いでしょう。

具体例として、ある家族では、費用の半分を墓の継承者が負担し、残りの半分を他の親族で分担する方法を取ったケースがあります。このように、費用分担の仕方を明確に決めることで後々のトラブルを避けることができます。

また、親族間の協力を円滑に進めるために、弁護士や行政書士を交えた専門的なアドバイスを受けることも一つの手段です。専門家の助けを借りることで、法的な問題が発生するリスクも減少し、安心して手続きを進めることができます。

墓じまいの手順と注意点

最初に行うべきことは、家族や親族の同意を得ることです。墓じまいは親族全員に関わることが多いため、事前に共通の理解を得ることが大切です。

次に、役所に改葬許可を申請します。これは新しい納骨先に遺骨を移すための正式な手続きで、日本の法律では必須です。この手続きには3日から1週間程度かかる場合があるため、余裕を持って申請することが望ましいでしょう。

その後、墓地の返還手続きを進めます。これには墓石の撤去や土地の整理が含まれます。業者に依頼する際は、見積もりを複数取ることがおすすめです。費用を抑えた正確な選択ができます。

最後に、墓じまい後の供養方法を決定します。新しい納骨先や永代供養を行う施設を選定し、適切な供養を行うことで心の安心を得られます。本記事では以上の手順に加え、各ステップでの注意点も詳しく紹介していますので、参考にしてください。

家族や親族の同意を得る

墓じまいを進める上で、家族や親族の同意を得ることは非常に重要です。まず、墓じまいを考える理由やその必要性を家族に丁寧に説明することが大切です。例えば、墓参りの頻度が低下していることや、維持費が大きな負担になっていることについて具体的に話すと良いでしょう。

親族間で意見が合わない場合も多いため、感情的にならず穏やかな態度で話し合いを進めることが欠かせません。特に高齢の家族や長くお墓を守ってきた親族の意見は尊重し、理解を深める努力が必要です。

また、具体的な費用や手続きの流れ、そして新しい納骨先の選択肢についても詳しく説明すると、同意を得やすくなります。信頼できる業者と相談し、一緒に見積もりを作成することで、家族や親族が安心して決断できるような環境を整えることが大切です。家族会議や親族集会を設けると、全員が納得しやすくなるでしょう。

役所に改葬許可を申請する

墓じまいを進めるうえで、役所への改葬許可申請は避けて通れない重要なステップです。改葬とは、現在のお墓から新しい納骨先へご遺骨を移す手続きのことを指し、このためには自治体からの許可が必要です。

まず、改葬許可申請書を役所で入手するか、自治体の公式ウェブサイトからダウンロードします。次に、申請書には具体的な情報を記入し、現在の墓地管理者の署名捺印が必要です。また、新しい納骨先の情報や受け入れ証明書も添付します。

提出する際には、必要な書類が全て揃っているか確認しましょう。役所での手続きがスムーズに進むよう、事前に必要な書類をチェックリストにまとめておくと便利です。申請が受理されると、改葬許可証が発行され、これを持って墓じまいの準備が進められます。

改葬許可申請を適切に行うことで、法律に則った形でご遺骨の移動が可能となり、トラブルを避けることができます。

墓地の返還手続きをする

墓地の返還手続きは、墓じまいの最終段階として重要なステップです。この手続きには、いくつかの段階がありますので、一つひとつ確認していきましょう。まず、墓地管理者に対して返還の意思を伝える必要があります。親族との話し合いで墓地の返還の了承が得られたら、墓地管理者に墓地の返還を申し出ます。その後、正式な書類を提出することになります。

次に、返還に必要な書類をそろえることが求められます。通常、利用していた墓地の契約書や、墓地管理者が求める特定の書類などが含まれます。また、自治体によっては、改葬許可証の提出が必要となる場合がありますので、事前に確認しておくことが重要です。

最後に、墓地に埋葬されていた遺骨を取り出す作業が行われます。これには専門業者が関わることがほとんどです。この過程で、墓石撤去や供養の手続きが終わっているかを再確認し、返還手続きをスムーズに進めるために 書類や費用の準備も怠らないようにしましょう。

墓じまい後の供養方法を決める

墓じまい後の供養方法は、多くの家庭にとって重要な決定事項です。墓じまい後に行う供養の選択肢としては、永代供養墓への納骨、散骨、手元供養などが挙げられます。永代供養墓は、寺院や霊園が永続的に供養をしてくれるサービスを提供しており、特に遠方に住む親族や将来の管理が難しい人々にとって安心できる選択肢です。

また、散骨は自然に戻るように故人を供養する方法で、海や山に遺灰を撒くことが一般的です。散骨を選ぶ場合は、地域社会のルールを守ることが重要である。手元供養は、遺灰を小さな骨壷やメモリアルジュエリーに納め、身近に供養する方法で、故人をいつでも偲びたいと考える家族に適しています。

それぞれの方法には費用や手続きが異なりますので、家族や親族と相談し、故人の意向や家庭の状況に合った供養方法を選ぶことが大切です。事前に情報を集め、信頼できる業者と相談することで、スムーズに供養方法を決めることができるでしょう。

墓じまいに関するよくある質問

ここでは、墓じまいに関してよく寄せられる質問とその回答を紹介します。皆さんの疑問を解消し、スムーズに墓じまいを進めるための参考にしてください。

**Q1: 墓じまいの費用が高額になる要因は?**

墓じまいの費用には、墓石の撤去費用、閉眼供養のお布施、離檀料、新しい納骨先の費用などが含まれます。また、墓地の場所や大きさ、交通費や作業員の費用なども考慮する必要があります。これらの要因が積み重なることで、高額になることがあります。

**Q2: 墓じまいを放置するとどうなる?**

墓じまいを放置すると、墓地の管理が行き届かなくなり、周囲への迷惑や環境問題につながる可能性があります。また、墓地管理者からの督促や行政指導が入ることもあります。事前にしっかりと対処することが重要です。

**Q3: 改葬先を決める際に注意する点は?**

改葬先を決める際には、家族や親族の意見を尊重することが大切です。また、新しい納骨先の場所や費用、将来的な管理の容易さなども考慮に入れましょう。事前に納骨先の施設を見学し、信頼性やサポート体制を確認することをお勧めします。

**Q4: 費用を抑えるための方法は?**

自治体の補助金の有効性については、具体的なエビデンスが必要です。また、メモリアルローンを利用して、一度に大きな出費を避ける方法もあります。さらに、新しい納骨先の選択肢として、費用が比較的安い永代供養を検討することも一案です。

これらの質問と回答を参考にして、墓じまいの準備を進めてください。疑問や不安に対する対策をしっかりと講じることで、より良い決断ができるでしょう。

墓じまいの費用が高額になる要因は?

墓じまいの費用が高額になる要因はいくつかあります。まず、墓石の撤去費用は主要な要因の一つです。特に大きな墓石や立派な石材を使用している場合、その解体と処分には高額な費用がかかります。

次に、寺院などに支払う離檀料も大きな費用要因です。これは寺院との関係を解消する際の費用であり、寺院ごとに金額は異なりますが、高額になるケースも少なくありません。

また、閉眼供養にかかるお布施も考慮する必要があります。これにはお坊さんにお経をあげてもらう費用が含まれており、地域や寺院によって料金が異なりますが、数万円かかることもあります。

さらに、新しい納骨先を確保するための費用も無視できません。永代供養や樹木葬など、新しい方法を選ぶ場合、その費用が積み重なることがあります。これらの要因に加えて、行政手続き費用やその他の雑費も含まれるため、予算に余裕を持って計画することが重要です。

放置するとどうなる?

墓じまいを先延ばしにして放置すると、いくつかの問題が発生する可能性があります。まず、お墓が荒廃することで景観を損ね、周囲の墓地利用者にも迷惑をかけることになります。特に草木が生い茂ることで、見た目も悪くなり、墓地としての管理が求められることが増えます。

さらに、お墓の荒廃が進行すると、撤去費用が増える可能性が高くなります。石材が傷んだり、墓地全体が崩れてしまうと、撤去作業がより複雑になり、結果として費用が増大します。これは財産や家計に大きな負担をかけることになるので、早めの対応が望ましいです。

また、行政的な問題も無視できません。一定期間無管理の状態が続くと、行政からの対応が行われる場合がありますが、具体的に強制的に撤去されるかどうかは確認されていません。このような場合、家族全員が納得した上で費用を工面することが重要です。早期の墓じまいで、これらの問題を回避することができます。

まとめ

墓じまいの費用は多岐にわたり、平均して数十万円から数百万円と幅があります。墓石撤去費用、閉眼供養のお布施、離檀料、行政手続き費用、新しい納骨先の費用などが含まれます。

費用を抑える方法としては、自治体の補助金を利用することやメモリアルローンを活用することが有効です。また、新しい納骨先を選ぶ際には、費用対効果をしっかりと確認することが大切です。

墓じまいをスムーズに進めるためには、まず家族や親族との合意形成が重要です。その後、役所への改葬許可の申請や墓地の返還手続きを行います。これらの手順を事前に理解しておくことで、トラブルを回避しながら計画を進めることができます。

この記事を参考に、墓じまいの準備をしっかりと行い、費用を適切に管理することで、無駄なくスムーズに進めることができるでしょう。

コメント