納骨を考える際、費用面での心配は避けられない悩みです。特にお寺での納骨となると、さまざまな費用が発生するため、事前にしっかりと情報を把握しておくことが大切です。 この記事では、お寺での納骨にかかる基本的な費用や、それぞれの費用項目の詳細をご紹介します。 納骨の具体的な費用や手続きを理解することで、スムーズで安心感のある供養を行えます。 さらに、納骨費用を抑えるための方法やお寺選びのポイントについても触れていきますので、最後までお読みいただくことで、故人を最適な形で供養するための知識が得られます。

お寺での納骨にかかる基本費用

お寺での納骨にかかる基本費用を知っておくことは、故人を敬いながらも、適切なプランを立てるために重要です。代表的な費用項目には、「永代供養料」「管理費」「入檀料」「お布施」「戒名代」「彫刻料」などが含まれます。これらの費用は、お寺や地域によって異なるため、事前に詳細を確認することが必要です。

一例として、永代供養料は5万円から150万円程度が一般的ですが、高額なお寺ではそれ以上の費用がかかることもあります。管理費は年間5千円から2万円程度が目安です(お墓の場合)。入檀料はお寺との関係を築くための費用であり、数万円から数十万円かかることがあります。

納骨式や法要時に必要なお布施は、一般的に1万円から5万円程ですが、内容によって変動します。戒名代は20万円から100万円以上かかることが多いです。彫刻料は数万円の範囲内でかかることが多いです。

このように、お寺での納骨費用は多岐にわたりますが、詳細を把握することで予算を立てやすくなり、安心して故人を供養することができます。

永代使用料と永代供養料

お寺での納骨にかかる費用の中で、永代使用料と永代供養料は大きな部分を占めます。永代使用料は、納骨堂や墓地の使用権を購入するための一度きりの費用です。この費用はお寺の立地や施設の規模によって変わりますが、一般的には30万円から100万円程度が相場とされています。この費用を支払うことで、故人の遺骨を永久に安置することができます。

一方、永代供養料は、遺族が故人の供養をお寺に委任するための費用です。この供養料には、定期的な法要やお墓や墓地の管理費が含まれることが多いです。永代供養料の相場は5万円から150万円程度ですが、これも地域やお寺の規模により異なります。

故人への供養を永く続けるためには、この二つの費用が必要となります。それぞれの費用について事前にお寺に確認することで、納骨にかかる全体の費用を把握しやすくなります。しっかりと予算を立てることで、心穏やかに供養を行うための準備が整います。

管理費とその相場

お寺での納骨にあたって、管理費が発生します。管理費とは、納骨堂や墓地を維持・管理するための費用です。この費用は、お寺によって金額が異なりますが、年間で1万円前後が一般的な範囲とされています。

具体的な管理費には、納骨堂や墓地の清掃、供花や供物の準備、防犯対策などが含まれます。これらのサービスを通じて、故人の供養が適切に行われるよう維持されています。

例として、東京都内のお寺では年間5,000円の管理費がかかるところがあります。また、地方のお寺では年間3,000円程度と比較的安価な場合もあります。納骨堂の種類や供養の形態によっても費用が変わるため、事前にしっかり確認することが大切です。管理費の支払いが滞ると、供養に支障をきたす場合があるため、納得のいく金額と内容を選びましょう。

入檀料の必要性と費用

入檀料とは、お寺に檀家(だんか)として加入するための初期費用です。多くのお寺では、正式に檀家として受け入れるため、この費用を求められます。この入檀料には、寺院の運営費の一部や将来的な供養継続のための資金が含まれています。

入檀料の金額はお寺や地域によって異なりますが、一般的には10万円から30万円程度が相場です。ただし、都市部にある有名なお寺や歴史のある寺院では、入檀料が10万円から30万円であることが示されています。事前にお寺に問い合わせて詳細を確認することが重要です。

納骨の際に一時的にお寺の服務を受ける場合でも、入檀料が不要なこともあります。特に、最近では入檀料を不要とするお寺も増えつつあります。納骨を検討する際は、お寺選びの一環として、入檀料の有無を含めて様々な費用を比較し、納得できる選択をすることが大切です。

納骨式や法要時のお布施

納骨式や法要を行う際には、僧侶にお布施を渡すことが一般的です。お布施は、儀式の手数料や供養の感謝を表すために渡されるもので、金額はお寺や地域ごとに異なります。

一般的には、お布施の相場は行事や目的によって異なり、葬儀では30万円、法事では3万円から5万円、お盆では3千円から3万円、納骨では1万円から3万円となります。ただし、特に格式の高いお寺や大規模な儀式を行う場合には、これより高額になることもあります。具体的な金額を知りたい場合は、事前にお寺に問い合わせをするとよいでしょう。

また、お布施だけでなく、ご飯の際の御膳料や僧侶が儀式場所に来るための御車代も別途必要になることがあります。御膳料は5,000円から10,000円程度、御車代は交通手段や距離によりますが、1,000円から数万円程度を見積もっておくと安心です。

納骨式や法要時のお布施や追加費用について早めに確認し、余裕を持った準備を進めることが重要です。

戒名代と彫刻料

戒名代とは、亡くなられた故人に対してお寺から与えられる戒名の費用です。戒名は故人のための新たな名前であり、その意味合いやランクによって費用が変動します。一般的に戒名のランクは院号、道号、位号、法号などがあり、その組み合わせや住職の経験年数によって戒名代が異なります。平均的な戒名代は20万〜50万円ほどです。

一方、彫刻料とは、墓石や納骨堂などに戒名を刻むための費用です。彫刻の内容や文字数、使用する石材によって価格は異なります。例えば、戒名、俗名、没年月日、享年などを彫刻する場合が多く、その彫刻にかかる作業料や材料費が加算されます。彫刻料の相場は一人追加すると4万円前後が一般的です。

これらの費用は納骨において見逃せないポイントであり、しっかりと予算に組み込んで計画を立てることが重要です。詳しい費用はお寺や石材店に直接問い合わせて確認してください。

納骨堂の種類と保管形式

納骨堂にはさまざまな種類と保管形式があります。それぞれの納骨堂には独自の特徴があり、選択する際には故人やご家族の希望を十分に考慮することが大切です。

まずは、ロッカー式納骨堂についてご紹介します。これは、個別のロッカー内に遺骨を保管する形式で、非常にコンパクトでありながら、しっかりとした管理が行き届いています。近年、都市部でのスペースを効率的に使えることから人気が高まっています。

次に、位牌式納骨堂ですが、これは各遺骨が位牌と共に祀られる形式です。伝統的なスタイルを保ちつつ、故人を個別に供養できる点が特徴です。家族が頻繁に参拝できる場所であれば、故人を身近に感じられる納骨堂と言えるでしょう。

また、仏壇式納骨堂は、家庭の仏壇のような形式で遺骨を保管します。多くの仏壇式納骨堂は、個別の区画に仏具などを配置でき、故人を祀るためのものです。仏具や装飾などを家族で選び、個別にカスタマイズできる自由があります。

それぞれの納骨堂の選択肢には、それぞれの利点と特徴がありますので、事前によく調査し、見学することをおすすめします。このようにして、故人と家族に最適な納骨堂を見つけることで、安心して供養を行うことができるでしょう。

ロッカー式納骨堂

ロッカー式納骨堂は、その名の通り、ロッカーのような形状で遺骨を収納するスタイルの納骨堂です。個々のロッカーが独立しているため、遺骨がしっかりと管理されていることが特徴です。広いスペースを必要とせず、コンパクトな設計なので、都市部の墓地不足を解消する手段としても人気があります。

費用面でも比較的リーズナブルで、契約時に永代供養料が一括で支払われることが多いため、後々の追加費用が発生しにくいのも魅力です。永代供養料は、お寺や地域により異なりますが、一般的には数十万円から高くても150万円前後とされています。

また、ロッカー式納骨堂は、利用者が参拝しやすいように設計されており、屋内施設が多いため、天候に左右されることなく供養やお参りができます。故人にとっても、遺族にとっても安心して供養できる場所として、多くの方から選ばれている方法です。

位牌式納骨堂

位牌式納骨堂は、故人の位牌と共に遺骨を安置する形式の納骨堂です。そのため、故人を身近に感じながら供養を続けることができます。一般的に、位牌を収めるためのスペースが用意されており、家族で清掃や供養を行うことが比較的容易です。

位牌式納骨堂の費用は、バリエーションがありますが、初期費用として永代供養料や永代使用料がかかることが多いです。また、定期的な管理費も必要となる場合があり、具体的な金額は地域やお寺によって異なります。

この形式の納骨堂は、供養の場として装飾なども重要視されるため、美観が整えられているところが多いです。例えば、季節ごとの花や装飾品が飾られることが多く、故人の思い出に寄り添った空間を提供しています。家族で静かに故人を偲びたい方には、位牌式納骨堂が特に適しています。

仏壇式納骨堂

仏壇式納骨堂は、仏壇の上段に仏壇があり、下段に遺骨を安置するタイプの納骨堂です。この形式の納骨堂は、遺族が自宅にいるような感覚で故人を近くに感じることができる点が特徴です。

一般的には、お寺や霊園内に設置された施設に仏壇が並べられ、その内部に骨壺や位牌を収めています。仏壇の種類や装飾は様々で、故人の好みや家族の宗教的背景に応じて選ぶことができます。

費用面では、永代供養料と年間管理料、そして法要料や戒名料、銘板彫刻料などがかかる場合があります。また、定期的な管理・清掃費用が発生することもあるため、事前に確認することが重要です。

自宅に仏壇を置くことが難しい場合でも、この仏壇式納骨堂を利用することで、常に故人を身近に感じながら供養を行うことができます。

納骨の際のお布施とその渡し方

納骨の際には、お布施が必要となることが多いです。お布施は、僧侶への謝礼や供養のための寄付とされていますが、その具体的な金額や渡し方について知っておくと安心です。

まず、お布施の相場ですが、法要の種類によって異なります。例えば、葬儀・告別式では10万円~50万円、四十九日法要では3万円〜5万円、納骨法要では1万円〜5万円、新盆・初盆法要では3万円~5万円が目安とされています。ただし、お寺や地域、納骨の規模によって異なるため、事前にお寺に確認しておくことが大切です。

お布施の渡し方についても、いくつかのマナーがあります。お布施は白い封筒に入れ、表書きには「御布施」と書きます。封筒の裏には施主の名前を記載すると丁寧です。また、お布施を渡す際には、両手で丁寧に渡すことを心がけましょう。

さらに、お布施を渡すタイミングも重要です。一般的には、納骨式の前後どちらでも僧侶に渡すことが多いです。不安な場合は、お寺の関係者に事前に相談し、適切なタイミングを確認すると良いでしょう。こうした方法を守ることで、納骨の際のお布施もスムーズに進みます。

納骨費用を安く抑える方法

納骨費用を安く抑えるためには、いくつかのポイントを抑えることが重要です。まず、事前に納骨堂やお寺の料金を比較検討することが大切です。特に、永代供養料や管理料、入檀料などを明確に把握し、予算に合った選択をすることが有効です。

また、永代供養を選ぶことで長期的な管理費用を一度に支払う方法があり、結果としてコストを抑えることができます。納骨堂の種類によっても費用が異なるため、ロッカー式や位牌式など、シンプルな形式を選ぶことも検討しましょう。

さらに、お布施の金額や戒名代は納骨費用とは別ですが、事前に相場を調べておくことで適正な金額を見極めることができます。他にも、僧侶を呼ばない納骨式や手元供養といった選択肢もありますが、必ずしもコスト削減に役立つとは限りません。

これらのポイントを押さえることで、安心して納骨費用を安く抑えることができます。具体例として、散骨やシンプルな納骨堂を選ぶ家庭も増えており、こうした情報を参考にすることで最適な選択ができるでしょう。

散骨の選択

散骨は、お寺での納骨とは異なり、遺骨を自然に還す方法の一つです。費用を抑えたい方や自然に帰りたいという故人の希望を尊重したい場合に選択されることが多いです。この方法には、大きく分けて海洋散骨、山林散骨、空中散骨の3種類があります。

特に海洋散骨は人気があり、専用船を使って海上で散骨を行います。また、専門業者に依頼することで、手続きや法律面での問題もクリアにできます。海洋散骨の費用の相場は、個人散骨/貸切散骨が150,000〜400,000円程度、合同散骨が100,000〜200,000円程度、委託散骨/代理散骨が35,000〜100,000円程度です。

一方、散骨を行う際には周囲の環境や法的な制約に注意が必要です。公共の場や他人の所有地での散骨は条例により制限されているため、専門業者や自治体の指導を受けることが推奨されます。散骨は故人の意向を尊重しつつ、自然との調和を図る供養方法として注目されています。

手元供養の方法

手元供養とは、故人の遺骨や遺灰を手元に置いて供養する方法です。この方法は、故人を近くに感じながら供養したいという方に選ばれることが多いです。手元供養にはさまざまな形があり、骨壷やペンダント、リング、オブジェなどに遺骨を収めるものがあります。

例えば、遺骨ペンダントは、小さな容器に遺骨や遺灰を入れ、それをネックレスとして身につけることができるため、常に故人を身近に感じることができます。一方、遺骨リングは指輪に遺骨を収める形式で、故人を手元に感じられるアイテムとして人気です。

手元供養を選ぶ際には、使用する容器の素材やデザインを重視することが大切です。また、遺骨をどの程度収めるかを検討するために、家族やお寺と相談することも重要です。これにより、故人への思いやりを表現しながら、自分自身や家族にとって最良の供養方法を選ぶことができます。

手元供養は自由度が高く、個々の状況や好みに応じた選択肢が広がります。そのため、故人をいつも身近に感じ、大切に供養することができる方法として、多くの方に支持されています。

僧侶を呼ばない納骨式

僧侶を呼ばない納骨式は、最近では費用を抑えたいと考える人々やシンプルな儀式を希望する人々の間で注目されています。こうした選択は特別な感謝を持って行うことが大切ですが、慣習に捉われず、自分たちらしい供養を大切にすることができます。

僧侶を呼ばない場合でも、遺族や親しい人々が集まり、心を込めた供養を行うことは可能です。たとえば、故人の好きだった音楽を流したり、生前の思い出を語り合ったりすることも立派な供養方法です。

費用についても、僧侶を呼ぶ場合と比較して大幅に抑えることができることが多いです。実際に必要となる費用は、納骨堂の利用料や遺骨の輸送費に加えて、会食を開く場合には「御膳料」として5千円~1万円程度の現金が必要となることがあります。この方法は、特に経済的な負担を軽減したい場合に有効です。

このように、僧侶を呼ばない納骨式は、自分たちのペースで心を込めた供養が行える柔軟な方法です。

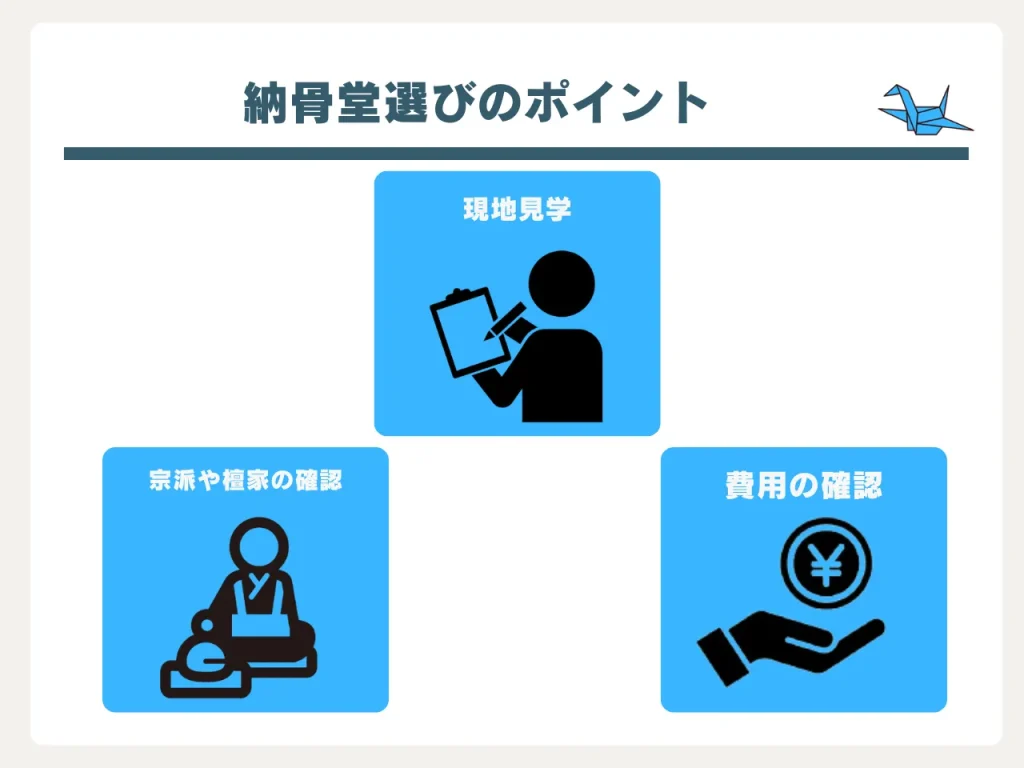

納骨堂選びのポイント

納骨堂選びは故人や家族の希望に沿った重要な選択です。まず、現地見学と雰囲気確認が大切です。納骨堂の雰囲気や施設の清潔さ、施設スタッフの対応などを実際に目で確かめると安心です。また、アクセスの確認も重要です。特に高齢の家族が参拝する際、交通の便が良いかどうかは大きな決定要素となります。

次に、宗派や檀家制度の確認も忘れずに行いましょう。納骨堂によっては特定の宗派に属する必要がありますし、檀家制度がある場合もあります。このため、事前に家族の宗教観と照らし合わせて適切な場所を選ぶことが大切です。さらに、住職やスタッフの人柄も確認ポイントです。親しみやすく、丁寧な対応をしてくれるかどうかは長期間にわたる供養の際に安心できる要素となります。

最後に、費用面の確認をしっかり行いましょう。永代使用料や管理費、その他の諸費用が明確であること、さらに長期供養の対応についても確認が必要です。これらのポイントを踏まえて、故人の安らかな供養のために最適な納骨堂を選ぶことができます。

現地見学と雰囲気確認

納骨堂を選ぶ際には、現地見学と雰囲気の確認が非常に重要です。インターネットやパンフレットで得られる情報だけでは、実際の環境や雰囲気を完全には把握できないことがあります。そのため、現地に足を運び、自分の目で確認することが大切です。

具体的には、施設の清潔さや管理状況をチェックすることが一つのポイントです。また、参拝者やスタッフの様子からも、その場所の雰囲気を感じ取ることができます。例えば、スタッフが親切で丁寧に案内してくれるかどうか、他の利用者が安心している様子かなども確認しましょう。

さらに、お寺や納骨堂の周囲の環境も見てください。落ち着いた場所であるか、アクセスが良好であるかなども考慮に入れることで、納骨後の供養にも安心して通える場所を選ぶことができます。こうした点を総合的に判断して、最適な納骨先を見つけてください。

アクセスの確認

納骨堂の選び方の中で重要なポイントの一つに、アクセスの良さがあります。故人を供養するためには、遺族や関係者が頻繁にお参りに行くことができることが大切です。特に高齢者の方や公共交通機関を利用する方にとって、交通の便が悪いとお参りが負担になることがあります。

まず、最寄り駅やバス停からの距離を確認し、徒歩でのアクセスが容易であるかどうかを見極めましょう。駐車場の有無も重要なポイントです。特にお盆や法要の際には多くの人が集まるため、駐車場が十分にあるかを事前にチェックしておくと安心です。

また、天候に左右されにくいルートがあると、お参りの際に快適です。例えば、雨の日でも傘をささずに行けるようなルートが整備されているか、車椅子やベビーカーでも利用しやすいバリアフリーの施設かどうかも確認しておきましょう。これらの点を考慮しながら納骨堂を選ぶことで、長期的な訪問が楽になります。

宗派や檀家制度の確認

お寺で納骨を行う際には、まず宗派や檀家制度の確認が重要です。納骨を希望するお寺が、特定の宗派に属している場合があります。自身や故人の宗教観や信仰に合ったお寺を選ぶことで、より深い供養ができます。

檀家制度とは、そのお寺の維持運営に協力する家族のことを指します。多くの場合、檀家になるためには一時金として入檀料を支払う必要があります。また、檀家として年ごとに管理費を支払うことが一般的です。これにより、お寺の運営やお墓の管理が安定し、継続的な供養が可能となります。

さらに、檀家制度を採用しているお寺では、特定の法要や行事への参加が求められることもあります。こうした詳細についても事前に確認しておくことで、納骨後の煩雑な手続きを避けることができます。お寺との契約を決定する前に、これらの点をしっかりと調べ、納得のいく形で供養を行いましょう。

住職やスタッフの人柄

お寺で納骨を行う際、住職やスタッフの人柄は重要な要素です。住職は日々の供養や法要を執り行い、故人や遺族の気持ちに寄り添う存在であるため、その人柄が供養の質に直結することがあります。

例えば、住職が親しみやすく話しやすい方であれば、相談や質問がしやすくなり、納骨に関する不安や疑問を解消しやすくなります。スタッフも同様に、丁寧で親切な対応をしてくれるかどうかは、各種手続き等の労力を軽減してくれます。

具体的には、お寺を見学する際や問い合わせの段階で、住職やスタッフの対応を観察することが大切です。礼儀正しく丁寧な対応をしてくれるか、相談に対して真摯に対応してくれるかどうかを確認しましょう。

このように、住職やスタッフの人柄をしっかりと見極めることで、安心して納骨先を選ぶことができます。

費用面の確認

納骨堂選びにおいて費用面の確認は非常に重要です。まず最初に、永代供養料や管理費、入檀料、そしてお布施など、納骨にかかる具体的な費用を一覧にします。それぞれの項目について、相場やお寺による違いなどを確認することで、予算内での納骨が可能になります。

例えば、永代供養料は平均して30万円から50万円程度が一般的ですが、墓石型の場合は150万円ほどかかることもあります。管理費は年間で10万円から20万円程度が相場ですが、サービスの内容によっては異なるため、事前に納得のいく説明を受けることが大切です。

さらに、入檀料金やその他の追加費用についても把握しておくことが重要です。これに加え、納骨式や法要時のお布施などについても、お寺に問い合わせて確認しておくと良いでしょう。見積もりをもらい、費用面でのトラブルを避けるために詳細を確認してください。

納骨堂選びは予算面での負担を小さくするためにも重要なポイントですので、しっかりと費用面の確認を行い、トータルで納得できる選択をしましょう。

長期供養の対応を確認

お寺を選ぶ際に特に重要なのが、長期供養の対応についての確認です。長期供養とは、遺骨を長期間にわたってお寺や納骨堂に安置し、定期的に供養を続けることを指します。特に永代供養を希望する場合は、お寺がどのように長期にわたって供養を行うのかを事前に確認する必要があります。

具体的には、お寺がどのような時期にどのような供養を行うのか、供養の対象となる位牌や仏壇の管理状況などを確認しましょう。また、長期供養の際に追加の費用が発生するかどうかも必ず確認しておくことが大切です。

さらに、住職やスタッフの対応も重要です。定期的な供養が確実に行われるかどうか、長期にわたって信頼できるかどうかを見極めるためにも、現地見学や面談を行うことをおすすめします。これらを踏まえ、安心して故人の供養を続けられる環境を選びましょう。

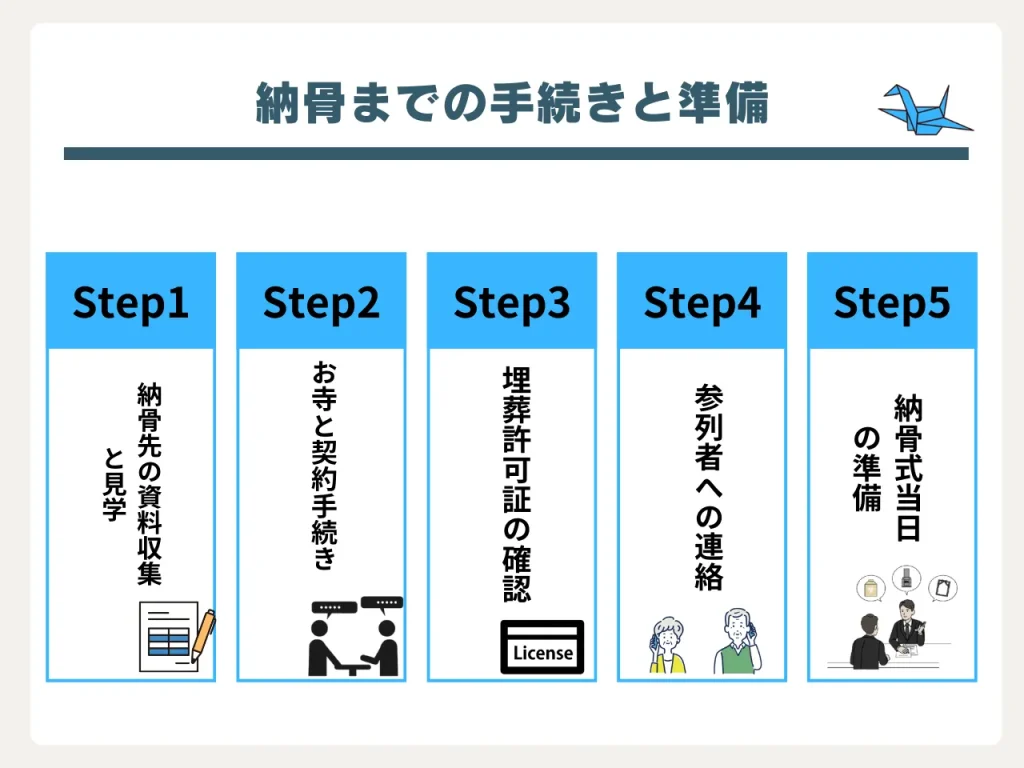

納骨をスムーズに行うためには、事前に手続きを確認し、準備を整えておくことが重要です。まず、納骨先となるお寺や納骨堂の資料を集め、実際に見学することで雰囲気を把握しましょう。アクセスの良さや、宗派の違い、檀家制度の有無なども考慮に入れます。

お寺との契約手続きには、埋葬許可証の確認は必要ありません。この書類は故人の死亡届とともに役所で発行され、納骨の際にも持参する必要があります。また、納骨先が決まったら、参列者への連絡も早めに行いましょう。

納骨式当日の準備としては、お布施を包むための袋や供花の準備、儀式に使用する物品などを確認し、手配しておくことが大切です。これらの準備を整えておくことで、当日は安心して故人を供養することができます。

納骨までの手続きと準備

納骨先の資料収集と見学

納骨先の選定は、資料収集と見学が重要です。まず、各お寺のパンフレットやウェブサイトを通じて、永代供養料や管理費、入檀料などの費用情報を確認しましょう。また、お寺の歴史や信仰に触れることができるかどうかも重要です。

次に、実際に現地を見学しましょう。現地見学では、施設の雰囲気や清潔さ、アクセスの利便性を確認することができます。また、住職やスタッフの対応も確認しておくと良いでしょう。親しみやすく信頼できる人柄かどうかは、長期にわたる供養において大切なポイントです。

さらに、事前に電話やメールで問い合わせ、納骨に関する具体的な質問をしておくと安心です。見学時には写真やメモをとり、後で比較検討する際に役立てましょう。しっかりと情報を収集することで、納骨先の選定がスムーズに進むはずです。

お寺との契約手続き

お寺に納骨を依頼する際には、いくつかの契約手続きを行う必要があります。まず、納骨先のお寺を選んだら、直接お寺に連絡を取り、契約内容や費用について確認しましょう。この際、永代供養料、管理費、入檀料などの詳細な費用について具体的に質問することが大切です。

契約手続きを進める上で、必要な書類があります。例えば、埋葬許可証、故人の戸籍謄本、死亡診断書などが求められることが多いです。これらの書類は事前に用意し、スムーズに手続きを進めるためにお寺に示すことが重要です。

また、契約書には納骨料や年間の管理費の明細、お布施の金額などが記載されます。不明点はその都度質問し、納得のいく形で契約を進めましょう。契約書をよく確認し、双方が同意した上で正式に契約を結ぶことが大切です。これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。

埋葬許可証の確認

埋葬許可証は、死亡届と同時に市区町村から発行される重要な書類です。この許可証がなければ、納骨手続きを行うことはできません。したがって、ご家族がこの書類を確実に受け取ることが最初のステップとなります。

埋葬許可証の取得方法は通常、火葬許可証に火葬が完了した旨の印鑑が押されたものが埋葬許可証となります。火葬場に行く前に、故人の住民票がある市区町村の役所で「死亡届」を提出する必要があります。死亡届が受理されると、火葬許可申請書を提出することで役所から火葬許可証が発行されます。

納骨の際には、この埋葬許可証を納骨先のお寺や霊園に提出する必要があります。埋葬許可証は故人の身分証明のようなものであり、紛失しないように注意することが重要です。この書類の確認と管理をしっかり行うことで、安心して納骨の手続きを進めることができます。

参列者への連絡

納骨式の日程が決まったら、まずは参列者への連絡が必要です。親族や親しい友人には電話や直接会って伝えるのが一番丁寧ですが、遠方の方や疎遠になっている関係の場合は、手紙やメールなども有効です。現代では、家族グループの連絡アプリを利用する方法も増えています。

招待状には、納骨式の日時、場所、集合時間、地図、差出人の連絡先などを明記してください。また、交通手段や会場の地図を添付すると、初めて訪れる方にも安心して来てもらえます。特に高齢者や身体が不自由な方には、バリアフリー対応の確認も事前に行い、お知らせすることが大切です。

また、納骨式の後に予定されている会食や法要についても、事前に知らせておくと良いでしょう。参列者の人数を把握するために、出欠の確認も忘れずに行ってください。きめ細やかな連絡を行うことで、遺族同士の負担を軽減し、スムーズに納骨式を進めることができます。

納骨式当日の準備

納骨式当日は多くの準備が必要です。まず、納骨式に必要な物品を確認しましょう。一般的には、遺骨、位牌、お布施袋、お線香、花、数珠、埋葬許可証、認め印などが必要です。これらの物品は前日に準備しておくと当日慌てずに済みます。

次に、会場の予約確認と準備についてです。お寺や納骨堂の担当者と連絡を取り、当日のスケジュールを再確認しましょう。特に駐車場の確保や会場の清掃状況を確認しておくことは重要です。

参列者への案内も大切です。集合時間や場所、持ち物について事前に連絡を入れておきましょう。遠方から来る親族のためには、宿泊先や交通手段の手配も行うと良いです。参列者が心地よく参加できるよう、細かな配慮が必要です。

納骨式が始まる前に、家族や親族で短い打ち合わせを行いましょう。誰がどの役割を果たすのかを明確にしておくと、式を円滑に進められます。この段階で、戒名や故人の名前の読み間違いがないか最終確認することも忘れずに行いましょう。

以上の準備を整えることで、納骨式当日を安心して迎えることができます。

お寺に納骨する際の費用詳細

お寺に納骨する際の費用は多岐にわたります。まず、永代供養料と管理料が重要です。永代供養料はお寺が永続的に遺骨を供養してくれるための費用で、その額はお寺によって異なりますが、数十万円から百万円を超えることもあります。管理料は、お墓や納骨堂の維持管理に必要な費用で、年単位で支払うことが多いです。

次に、入檀料があります。入檀料はお寺の団員として参入する際に支払う費用で、これもまたお寺によって異なり、10万円から30万円程度です。また、法要の際にはお布施も必要です。お布施の額は自由ですが、行事によって相場が異なります。例えば、葬儀・告別式は10万円~50万円、四十九日法要は3万円〜5万円、納骨法要は1万円〜5万円、新盆・初盆法要は3万円~5万円です。

さらに、戒名代と彫刻料も必要です。戒名代は故人に与える戒名の費用で、その内容や字数によって価格が変わります。一般的には20万円から100万円以上です。彫刻料は納骨堂や墓石に故人の名前や戒名を彫る費用で、こちらも数万円程度が相場です。

これらの費用を総合的に見積もり、予算を立てることが大切です。また、事前にお寺に問い合わせて費用の詳細を確認することで、安心して納骨の準備を進めることができます。

永代供養料と管理料

お寺での納骨において、永代供養料と管理料は重要な要素です。永代供養料は、故人の遺骨を長期間にわたり供養するための費用で、供養の内容やお寺の立地によって異なることがあります。一般的には5万円から150万円程度が相場とされていますが、有名寺院や特別な供養サービスが組み込まれている場合は、さらに高額になることがあります。

管理料は、永代供養を行うお寺の施設維持や清掃などに使われる費用です。多くの場合、年額で請求され、8,500円程度が一般的です。この費用は施設の状態や立地条件によって変動することがありますので、お寺を選ぶ際には年間管理料についても確認しておくことが大切です。

具体的な例として、都心にある有名寺院では、永代供養料が高額になる傾向があります。一方、地方のお寺では比較的安価で提供されることが多いです。各お寺の費用や内容を比較検討し、納得のいく供養を実現するための準備を進めましょう。

入檀料や法要時の費用

お寺での納骨にあたって、入檀料の有無を確認することが重要です。入檀料とは、お寺の檀家になるために支払う費用で、お寺によって異なります。一般的には、10万円から30万円程度が相場とされていますが、中には無料のところもあります。檀家になることで、お寺の行事や法要に参加することができるほか、定期的な供養を受けることができます。

また、納骨式やその後の法要時にかかる費用についても把握しておくべきです。納骨式の費用としては、主にお布施や御車代、御膳料が挙げられます。お布施の金額はお寺や地域、法要の種類によりますが、一般的には三万円から十万円が目安とされています。御車代や御膳料は、僧侶が移動する際の交通費や食事代にあたり、それぞれ数千円から一万円程度かかることが多いです。

これらの費用を事前に確認し、明示的に見積書を受け取ることが、納骨の準備をスムーズに進めるためのポイントです。各お寺によって費用体系が異なるため、複数のお寺を比較し、納得のいくところを選ぶことが大切です。

戒名代と彫刻料

お寺で納骨を行う際、戒名代と彫刻料が発生することがあります。戒名代は、故人に対して授けられる戒名にかかる費用で、戒名のランクやお寺の規模、地域によって相場が異なります。一般的には20万円から100万円以上が目安とされています。

また、彫刻料は墓石への刻字費用です。戒名や故人の名前、没年月日等を墓石に彫る際にかかる費用で、刻字の内容や大きさ、使用する文字のスタイルによって価格が変動します。ここでも2万円から5万円が相場といえるでしょう。

具体的な費用は事前にお寺や葬儀社に確認することが重要です。どちらも納骨のためには必要な費用ですが、適切に見積もりを取ることで、予算内での供養が可能となります。しっかりと情報を収集し、納得した上で準備を進めることが大切です。

まとめ

納骨は故人を尊重し、遺骨を永遠に供養する大切な儀式です。しかし、お寺での納骨にはさまざまな費用が発生します。永代使用料、永代供養料、管理費、入檀料、戒名代、法要時のお布施など、多岐にわたる費用項目があるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

費用を抑える方法としては、散骨や手元供養、僧侶を呼ばない納骨式などがあります。納骨堂の種類や選び方、現地見学での確認事項など詳細な情報を得ることで、適切な選択ができるようになります。

また、納骨までの手続きや注意点も把握し、安心して供養を進める準備が必要です。納骨先の資料収集やお寺との契約、埋葬許可証の確認といった手順に従い、スムーズに手続きを進めましょう。

コメント