近年、墓じまいを検討する人が増えています。しかし、墓じまいをしない場合にどのようなリスクがあるのかをご存じでしょうか?この記事では、墓じまいを行わない場合の法的リスクや家族への影響、管理費用の増加など、具体的な問題点とその対策について解説します。また、墓じまいの手順や供養方法についても詳しくご紹介します。

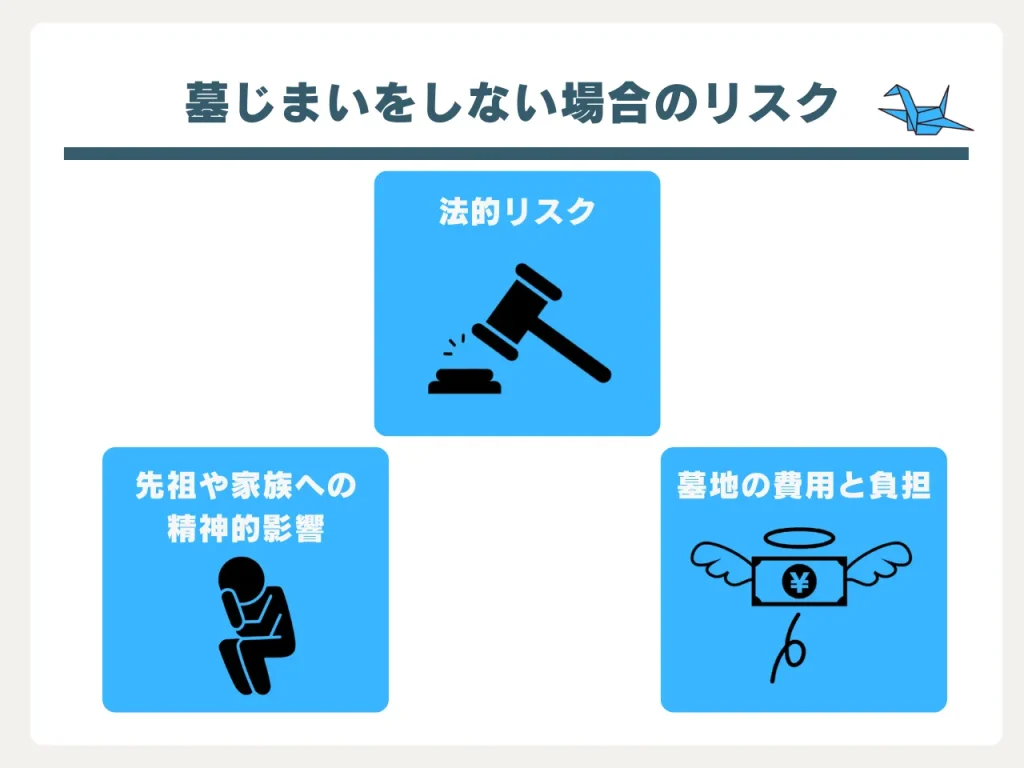

墓じまいをしないとどうなるのか

墓じまいをしない場合には、さまざまな法的リスクや家族間のトラブルが生じる可能性があります。

墓じまいをしない場合の法的リスク

墓じまいをしないことで、墓地の管理が不十分になると法律的な責任を問われる場合があります。特に、墓地が荒れ果てた状態で放置されると、墓地の所有者に対する行政指導や罰則が課される可能性があります。また、墓地に関する名義変更が適切に行われていない場合、相続に関わる問題が生じることがあります。こうした法的な問題は、家族や親族間での争いを引き起こす原因にもなります。さらに、他の利用者や近隣住民に迷惑をかける可能性もあり、早期の対応が求められる重要な課題です。

先祖や家族への精神的影響

墓じまいを行わないことで、先祖や家族に対して責任を果たしていないという感情が残ることがあります。特に、家族内で供養やお墓の管理に対する意識が異なる場合、心理的な負担が増す可能性があります。また、定期的に墓参りができなくなることで、先祖に対する感謝やつながりを感じる機会が失われます。こうした精神的な負担は、家族間の関係性に悪影響を及ぼすことも少なくありません。墓じまいを検討することで、こうした負の感情を軽減できる場合があります。

墓地の管理費用と負担の増加

墓じまいをしないと、長期的に墓地の管理費用が増加する可能性があります。例えば、墓地の年間管理費は積み重なると大きな負担となります。さらに、墓地が老朽化して修繕が必要になった場合、その費用も新たな負担となります。加えて、管理者がいなくなると、墓地の荒廃が進み、近隣住民や管理組合との問題が発生することもあります。管理費用や修繕費が払えない場合、墓地の契約が解除され、遺骨が無縁仏として扱われる可能性もあるため、注意が必要です。

お墓を放置することによるトラブル

お墓を放置すると、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。まず、墓地が荒廃すると他の利用者や近隣住民に迷惑をかけることがあります。例えば、倒壊した墓石が他の区画に影響を与えることや、雑草が広がることで見た目が悪化する場合があります。また、墓地管理者から管理義務を果たすよう通知が来ることもあり、それに応じなければ墓地の撤去や強制改修が行われることもあります。さらに、親族間で管理責任の所在を巡る争いが生じる可能性があります。こうした問題を未然に防ぐためには、計画的な対応が重要です。

墓じまいを検討すべきケース

墓じまいを検討する際には、さまざまな家庭や経済的状況を考慮することが重要です。

墓を管理できる後継者がいない場合

後継者がいない場合、墓地の管理が難しくなる可能性があります。管理を引き継ぐ人がいないと、墓地が放置されるリスクが高まります。特に高齢化や少子化が進む現代では、こうしたケースが増えています。後継者がいないと、墓地管理費の支払いが滞る場合もあり、トラブルの原因となることがあります。

経済的理由で墓の管理が難しい場合

経済的な理由から墓じまいを検討するケースも少なくありません。例えば、墓地の管理費用や修繕費が家計を圧迫する場合、管理を続けることが難しくなることがあります。また、遠方にある墓地に訪れるための交通費が負担になることもあります。こうした経済的な負担は、家族間での意思決定を複雑にする場合もあるため、早めの話し合いが必要です。

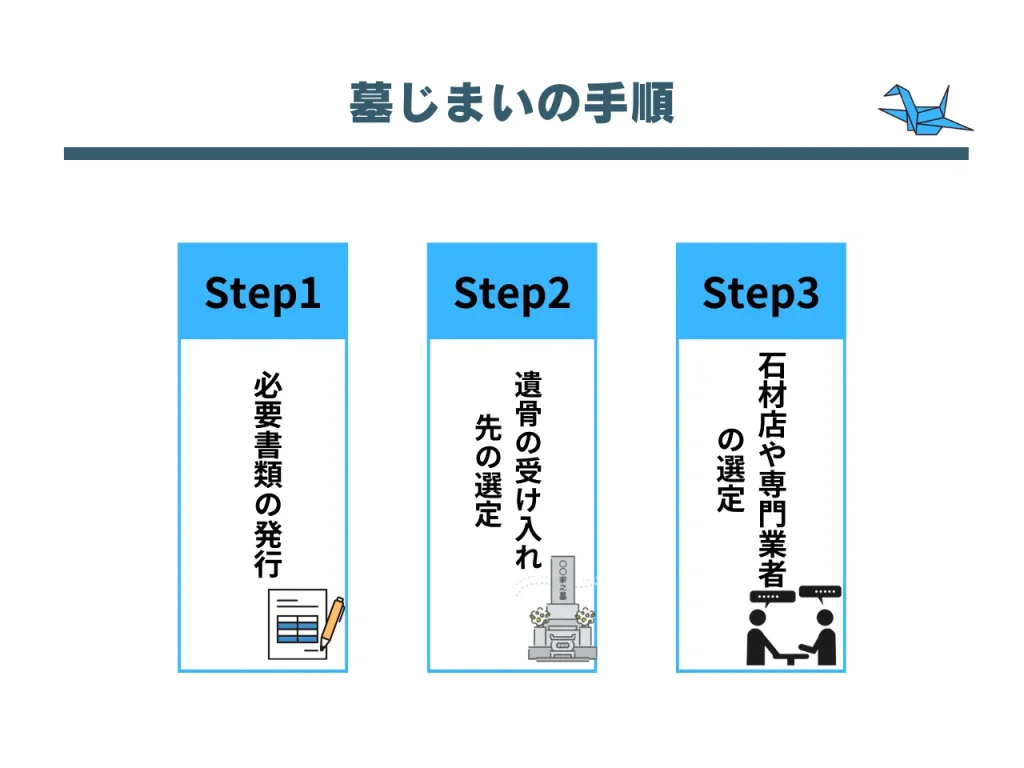

墓じまいの手順と方法

墓じまいを適切に進めるためには、手順や方法を事前に把握しておくことが大切です。

改葬の手続き方法

改葬は、現在のお墓から遺骨を新しい場所に移すための手続きです。この手続きには、まず現在の墓地管理者から「埋葬証明書」を取得する必要があります。その後、新たに移す場所の受け入れ先で「受け入れ証明書」を発行してもらいます。これらの書類をそろえた上で、市区町村役場に改葬許可申請を行います。この手続きを終えることで、正式に改葬を進めることが可能です。事前に必要書類や手順を確認しておくことが重要です。

遺骨の新しい受け入れ先を見つける手段

墓じまいを進める際には、遺骨の新しい受け入れ先を探すことが必要です。選択肢として、永代供養墓や納骨堂などが挙げられます。永代供養墓では、管理者が定期的に供養を行い、遺族の負担を軽減できます。一方、納骨堂はアクセスしやすい立地にあることが多く、訪れる際の利便性が高い点が特徴です。どちらの選択肢も、事前に費用や契約内容を十分に確認することが重要です。

石材店や専門業者の選び方

墓じまいをスムーズに進めるためには、信頼できる石材店や専門業者を選ぶことが重要です。まず、口コミやインターネットの評価を確認することで、過去の利用者の意見を参考にできます。また、複数の業者から見積もりを取り、それぞれのサービス内容や費用を比較することも大切です。特に、墓石の解体や運搬作業には技術が必要であるため、専門知識を持つ業者を選ぶことが求められます。契約前には、見積もりの詳細をしっかりと確認し、不明点があれば質問して納得した上で進めることをおすすめします。

墓じまい後の供養方法

墓じまい後の供養には、遺骨の安置方法や供養の方法を考えることが必要です。

永代供養の選択肢と費用

永代供養は、遺族の負担を軽減する供養方法として人気があります。永代供養墓や納骨堂に遺骨を安置し、管理者が定期的に供養を行う形式です。この方法では、遺族が継続して管理を行う必要がありません。また、費用は契約内容によりますが、相場は数十万円から百万円程度とされています。契約前には、供養内容や管理期間について確認し、家族の希望に合ったプランを選ぶことが重要です。

無縁仏となった遺骨の供養

無縁仏となった遺骨も、適切に供養することで先祖への敬意を示すことができます。無縁仏は寺院や自治体で引き取られることが多く、合同供養が行われる場合があります。供養の内容や費用について事前に確認し、家族の意向に沿った供養方法を選ぶことが大切です。

墓じまいをしない場合の対策

墓じまいを行わない場合にも、負担を軽減するための具体的な対策を考えることが重要です。

墓地管理費の削減方法

墓地管理費を削減するためには、自治体や管理組合が提供する割引や補助制度を活用する方法があります。また、契約内容を見直すことで、不要な費用を削減できる場合があります。さらに、親族間で費用を分担することで、個人の負担を軽減することも可能です。特に、高額な管理費用が発生する場合には、専門家に相談して適切な対策を検討することをおすすめします。

自治体の補助金や支援制度の利用

墓じまいを行う際には、自治体が提供する補助金や支援制度を利用することで、経済的な負担を軽減できます。多くの自治体では、改葬費用や永代供養墓への移転費用を一部負担する支援を行っています。具体的には、手続きに必要な書類や申請方法について市区町村の窓口で相談することが可能です。また、自治体によっては、無縁仏となる遺骨の供養を支援する取り組みも行われています。こうした制度を活用することで、家族の負担を軽減しながら円滑に墓じまいを進めることができます。

まとめ

この記事では、墓じまいをしない場合のリスクとその対策について解説しました。放置した場合の法的問題や費用の増加を避けるためには、適切な手順を理解し、必要な準備を進めることが重要です。また、自治体の支援制度を活用するなど、経済的負担を軽減する方法もあります。

コメント